2. 桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541006;

3. 钟山县第二中学,广西贺州 542699;

4. 崇左市广西弄岗国家级自然保护区管理中心,广西崇左 532499;

5. 弄岗喀斯特生态系统广西野外科学观测研究站,广西崇左 532499

2. College of Earth Sciences, Guilin University of Technology, Guilin, Guangxi, 541006, China;

3. Zhongshan County Second Senior High School, Hezhou, Guangxi, 542699, China;

4. Administration Center of Guangxi Nonggang National Nature Reserve, Chongzuo, Guangxi, 532499, China;

5. Nonggang Karst Ecosystem Observation and Research Station of Guangxi, Chongzuo, Guangxi, 532499, China

中国西南喀斯特地区是全球生物多样性热点区域之一[1-2]。喀斯特季节性雨林是分布于热带北缘喀斯特区域的一种独特森林类型,其特征表现为物种丰富度极高、群落结构复杂,并包含显著的热带植物区系成分[3-6]。该区域以峰丛-洼地为主,地表发育为漏斗形溶蚀洼地,降雨极易通过裂隙渗漏至地下,致使地表土层浅薄、基岩大面积出露,这一特征削弱了土壤的持水、保土和养分固持能力,造成养分易淋失且供应不稳定[3-4]。这些因素造成该区域形成了兼具水分与养分胁迫的严苛环境条件。然而,在此条件下,该区域仍维持着极高的生物多样性,其森林群落支持着包括高大热带乔木在内植物的生长与自然更替[6-7]。这表明当地植物类群可能通过长期的适应性进化形成了多样化的生存策略,使之能在资源受限的环境中成功定居和持续繁衍[8-10]。

气孔作为植物叶片气体交换的关键通道,直接调控其光合碳固定与水蒸腾流失之间的权衡关系,从而影响植物的资源分配策略;在资源受限的喀斯特生境中,这种调控作用对物种共存及生态系统功能稳定性至关重要[11-12]。植物气孔性状的变异主要受三大核心驱动因素调控:系统发育保守性(进化历史约束)、表型可塑性(环境诱导适应)、安全-效率获取权衡(功能群资源分配)。系统发育保守性通过进化遗传塑造了物种对环境响应的差异格局[13]。例如,被子植物普遍具有高气孔密度与小气孔尺寸的特征,反映出其适应干旱胁迫的进化策略,然而这种结构特征可能制约其在水分充足条件下的最大光合潜力。表型可塑性驱动气孔对环境梯度产生动态形态响应[14]。例如,强光环境下,植物的气孔密度与开度协同增加,以匹配其光合作用对CO2的需求;干旱胁迫下,气孔密度升高伴随气孔尺寸减小与气孔开度降低,可有效抑制植物水分的流失;养分贫瘠生境则促使植物气孔形成低周长-面积比结构,通过降低气孔边缘构建的碳成本来优化资源分配[15]。安全-效率获取权衡的核心在于协调气体交换效率与失水风险间的矛盾[9, 16]。效率优先策略表现为增大植物气孔尺寸与气孔开度,使光合速率最大化,但增加其导管栓塞风险;安全优先策略则是植物形成高密度气孔与复杂形态(如高气孔周长面积比例),通过加速气孔关闭或增强扩散阻力来提升植物水分保存能力。

环境胁迫对植物气孔性状的影响已得到广泛研究,然而,针对原生性喀斯特生态系统中多种环境因子协同作用对植物气孔性状影响的系统性研究仍明显不足。喀斯特洼地地区复杂的地形变化与季节性水分格局相互作用影响植物气孔性状[8-9],但其如何改变植物气孔面积与气孔密度的经典权衡关系尚未被充分阐明。此外,喀斯特生境具有独特胁迫特征,如高岩石裸露率、形成地形干旱指数梯度以及高钙低磷的土壤异质性[10, 17],这些胁迫组合对植物气孔性状的塑造机制仍不清楚。同时,植物气孔性状变异中的遗传约束(即系统发育保守性)与环境选择压力的相对作用也需进一步解析[12, 18-19]。因此,阐明喀斯特关键树种气孔特性的空间变异规律与驱动机制至关重要。这不仅可揭示植物应对干旱胁迫的水分适应策略和环境筛选机制(即环境压力对物种的选择作用),还可为理解喀斯特生态系统稳定性提供科学依据,同时支撑石漠化区域的生态恢复实践。

本研究以广西弄岗喀斯特季节性雨林为研究区域,选取沿喀斯特洼地到山顶生境梯度分布的33种优势树种为研究对象,解析其气孔形态性状及其权衡策略的空间分异模式,并探究系统发育保守性与环境筛选对气孔性状变异的驱动作用。本研究拟探讨以下科学问题:在北热带喀斯特峰丛-洼地生境梯度下,原生树种的气孔性状及其权衡关系的空间变异情况,以及系统发育保守性与环境筛选如何共同驱动这些气孔性状的空间变异。本研究通过整合生境过滤、进化约束、性状权衡,揭示喀斯特植物气孔适应性进化的机制,拟为石漠化区域生态恢复提供理论依据。

1 材料与方法 1.1 研究区域概况研究区域位于广西弄岗国家级自然保护区(22°13′-22°39′N,106°42′-107°04′E)。该区域是典型喀斯特季节性雨林分布区,属北热带季风气候,年平均气温22 ℃,年降水量1 380 mm。区内地貌类型以喀斯特峰丛洼地为主,自洼地到山顶随海拔升高,土壤干燥度和岩石裸露度显著增加[5-6]。基于多年空气温湿度监测数据(HOBO MX2301A记录仪,美国Onset Computer公司),在夏季和冬季,洼地、中坡、山顶3处生境的月均最高气温(夏季分别为31.38、33.00、35.41 ℃,冬季分别为23.15、26.73、28.71 ℃)及平均水汽压差(夏季分别为0.14、0.22、0.50 kPa,冬季分别为0.30、0.48、0.66 kPa)均随海拔梯度升高而呈现递增趋势,而平均相对湿度(夏季分别为96.18%、94.30%、87.03%,冬季分别为82.15%、73.35%、66.45%)则相应递减。

该保护区植被属北热带喀斯特季节性雨林(植被亚型),主要可划分为三大类:第一类以毛叶铁榄(Sinosideroxylon pedunculatum var.pubifolium)和清香木(Pistacia weinmanniifolia)等为优势种,主要分布于山顶区域,属旱生型矮林,具有典型的旱生特征,该群落树木低矮,平均高度5-6 m;第二类以蚬木(Excentrodendron tonkinense)和肥牛树(Cephalomappa sinensis)等喀斯特专性树种为优势种,主要分布于中坡地带,群落平均高度20-30 m,最高个体可达35 m;第三类以望天树(Parashorea chinensis)、大叶风吹楠(Horsfieldia kingii)和中国无忧花(Saraca dives)等为优势种,主要分布于洼地沟谷区域,具备热带雨林植被特征,该群落平均高度约35 m,最高个体可达45 m,该类型树种常见板状根和老茎生花现象,附生植物及藤本植物丰富[4, 6, 20]。

本研究依托广西弄岗北热带喀斯特季节性雨林15公顷动态监测样地开展,该样地是全球和中国森林生物多样性监测网络的重要成员,是全球热带喀斯特地区最大的长期森林动态监测样地[5, 21]。该样地长500 m,宽300 m,覆盖一个小型山峰及与其相连的完整洼地(海拔180-370 m)。该样地遵循全球森林生物多样性监测规范,于2011年完成样地建设。对每株胸径≥1 cm的树木挂牌,并记录物种、胸径、坐标、树高、冠幅及分枝等信息,共计监测223种树木,68 010株独立个体(含95 471个茎干)。样地分别于2016年和2021年进行了复查。

1.2 野外树种选择由于喀斯特峰丛-洼地生境的异质性导致植物生态位分化明显,本研究在样地内从洼地(海拔180-220 m)至中坡(海拔220-300 m),再至山顶(海拔300-370 m)形成的生境梯度,选取能够代表每种生境的11种优势树种(3种生境共计14科17属33种)[22]。所选的33种树种在样地内具有高度代表性,其个体总数占样地总个体数的76.9%,累积重要值超过68%,对该生态系统至关重要[5]。

洼地优势树种:对叶榕(Ficus hispida)、肥牛树、广西棋子豆(Archidendron guangxiensis)、假肥牛树(Cleistanthus petelotii)、木奶果(Baccaurea ramiflora)、南方紫金牛(Ardisia thyrsiflora)、苹婆(Sterculia monosperma)、三角车(Rinorea bengalensis)、中国无忧花、广西牡荆(Vitex kwangsiensis)、日本五月茶(Antidesma japonicum)。中坡优势树种:闭花木(Cleistanthus sumatranus)、海南大风子(Hydnocarpus hainanensis)、海南椴(Hainania trichosperma)、假玉桂(Celtis timorensis)、金丝李(Garcinia paucinervis)、甜菜树(Yunnanopilia longistaminea)、密花核果木(Drypetes congestiflora)、网脉核果木(Drypetes perreticulata)、蚬木、枝花流苏树(Chionanthus ramiflorus)、割舌树(Walsura robusta)。山顶优势树种:黄梨木(Boniodendron minus)、毛叶铁榄(Sinosideroxylon pedunculatum var.pubifolium)、米念芭(Tirpitzia ovoidea)、清香木、山榄叶柿(Diospyros siderophylla)、石山巴豆(Croton euryphyllus)、细叶谷木(Memecylon scutellatum)、秀丽海桐(Pittosporum pulchrum)、鱼骨木(Psydrax dicocca)、剑叶龙血树(Dracaena cochinchinensis)、子楝树(Decaspermum gracilentum)。

1.3 植物叶片样品采集和气孔性状测定野外采样于2021年10月(生长季)晴朗天气的上午时段(9:00-11:00)进行。对每种选定树种,随机选取10株健康、成熟的个体植株。从每株个体树冠上层受光照充分部位,采集健壮的功能叶片10片,总计3 300片[19, 22]。在野外,避开叶片样本的主叶脉,从中脉至叶缘1/2处切取0.5 cm×0.5 cm的小块(每叶片取1块),立即将叶片投入2.5%戊二醛溶液中固定。将固定24 h的叶片带回实验室后进行乙醇逐级脱水、临界点干燥以及镀金膜,之后使用扫描电子显微镜(ZEISS EVO18,德国蔡司公司)观察并拍摄叶片下表皮气孔结构的清晰图像。

利用AxioVision SE64 Rel.4.9.1软件(德国蔡司公司)对采集的图像进行测量分析,获取相关的气孔性状指标。气孔长度(Stomatal Length,SL)为保卫细胞组合沿其长轴的长度(μm)。气孔宽度(Stomatal Width,SW)为保卫细胞中央位置的开口宽度(μm)。视野内气孔数量(N)为单个电镜视野下计数的完整气孔个体数。气孔密度(Stomatal Density,SD)为单位面积内气孔数量(stomata/mm2),计算公式为

| $ S D=\frac{N}{S}, $ |

其中,S为电镜视野的实际面积(mm2)。气孔开度(Stomatal Aperture,SA)反映气孔开放程度,计算公式为

| $ S A=\frac{S W}{S L} 。$ |

气孔面积(Stomatal Size,SS)为单个气孔的面积近似值(μm2),基于椭圆面积公式计算得到,计算公式为

| $ S S=\frac{\pi \times S L \times S W}{4} 。$ |

气孔相对面积(Stomatal Relative Area,SRA)为气孔面积占叶表面积的百分比(%),计算公式为

| $ S R A=S S \times S D \times 10^{-4} 。$ |

气孔周长(Stomatal Perimeter,SP)的计算公式为

| $ \begin{gathered} S P=\pi \times\left[3 \times\left(\frac{S L}{2}+\frac{S W}{2}\right)-\right. \\ \left.\sqrt{\left(\frac{3 \times S L}{2}+\frac{S W}{2}\right) \times\left(\frac{S L}{2}+\frac{3 \times S W}{2}\right)}\right]。\end{gathered} $ |

气孔周长面积比例(Perimeter to Area Ratio,PAR)的计算公式为

| $ P A R=100 \times \frac{S P}{S S} 。$ |

在个体水平数据上,使用R 4.5.0软件进行非参数检验(Kruskal-Wallis test),比较不同生境之间气孔性状的差异性[23]。

1.4 植物气孔性状的物种系统发育分析为量化物种尺度下植物气孔性状变异的系统发育决定因素,构建物种系统发育树并进行系统发育信号分析。依据“中国生物物种名录2024版”[24],对采样的33个树种的科、属、种信息进行标准化校核。利用标准化物种名录,在R 4.5.0软件中调用V.PhyloMaker2软件包的phylo.maker函数,构建系统发育树[25],该算法通过将物种名录映射并整合至已发表的主干系统发育框架内,生成基于分子钟约束的物种系统发育树。

叶片气孔性状的系统发育信号强度通过Blomberg′s K值量化[13, 26-27],K值通过比较观测性状方差(MSDobs)与布朗运动模型(Brownian Motion,BM)的预期方差(MSDBM)的比值来评估演化模式,计算公式为

| $ K=\frac{M S D_{\mathrm{obs}}}{M S D_{\mathrm{BM}}}, $ |

其中,MSDobs基于实际系统发育树拓扑结构与物种性状值计算,MSDBM为中性演化(无定向选择)假设下的理论预期值。当K≈1时,表明性状演化符合布朗运动模型,为中性演化;当K>1时,表明性状演化表现出较高的系统发育保守性,即近缘物种间性状相似性高于中性演化预期;当K<1时,表明性状趋异演化,即近缘物种间性状相似性低于中性演化预期。K值的统计学显著性检验采用999次随机置换法进行评估,具体方法为在维持系统发育树拓扑结构不变的前提下,对目标性状数据在物种末梢进行999次随机置换。在维持系统发育树拓扑结构不变的前提下,随机重排物种末梢的性状值,生成零假设(无系统发育信号)下的K值经验分布。实测K值的P值计算公式如下:

| $ P=\Sigma \frac{\left(K_{\text {perm }} \geqslant K_{\text {obs }}\right)+1}{1000} 。$ |

其中,Kobs为基于实际数据计算的系统发育信号的K值,Kperm为通过随机置换重排性状值后计算的K值。当P<0.05时(单尾检验),拒绝零假设,判定该叶片气孔性状存在显著的系统发育保守性信号。T-value为回归系数显著性强度的度量,其绝对值越大表明显著性越强。所有分析均在R 4.5.0软件中使用picante软件包的phylosignal函数完成[26-27]。

为消除由物种间系统发育相关性(即亲缘关系相近物种间性状可能存在相似性)对植物气孔性状间统计关系推断的潜在干扰,本研究采用系统发育独立对比(Phylogenetically Independent Contrasts,PIC)法对数据进行校正[13, 26]。该方法假设性状演化遵循布朗运动模型,并基于系统发育树的拓扑结构及分支长度信息,将包含N个物种的原始性状观测值,转换为理论上相互独立的N-1个系统发育对比值。基于物种水平的原始叶片气孔性状数据,使用普通线性模型(Linear Model,LM)初步检验性状间的权衡关系;将经过PIC法校正后获得的系统发育对比值输入相同的线性模型进行分析。通过比较基于原始数据与基于系统发育对比值数据的回归模型结果,解析系统发育保守性对叶片气孔性状关系的影响程度。对数据进行PIC法校正是由R 4.5.0软件中ape软件包的pic函数实现的[28]。

1.5 气孔性状的环境驱动因子分析为探究环境因子对气孔性状的影响,进行树种采样时,记录每株采样树木的空间坐标位置,并调用周围20 m×20 m样方内详细的地形、土壤及植被调查数据[17, 19]作为环境因子进行后续统计分析。环境因子包括样方平均海拔(Mean Elevation,MeanElev)、地形干旱指数(Topographic Drought Index,TDI)、岩石裸露度(Rock Exposure Percentage,RockExp)、土壤容重(Soil Bulk Density,BD)、土壤含水量(Soil Moisture Content,MC)、土壤全碳(Soil Total Carbon,TC)、土壤全氮(Soil Total Nitrogen,TN)、土壤全磷(Soil Total Phosphorus,TP)、土壤全钾(Soil Total Potassium,TK)、土壤全钙(Soil Total Calcium,Ca)、土壤全镁(Soil Total Magnesium,Mg)、土壤pH值、群落物种多度(Community Species Abundance,Abund)以及群落地上生物量(Aboveground Biomass,AGB)。

采用冗余分析(Redundancy Analysis,RDA)评估环境因子对气孔性状的影响[29],并使用PIC法校正原始气孔性状数据,排除系统发育相关性干扰。比较校正前后结果以评估系统发育背景的影响。在RDA分析中,通过环境因子或气孔性状在排序轴上的载荷(Loadings)值来衡量它们与排序轴之间的相关关系强度。|载荷|≥0.5表示最强响应;0.4≤|载荷| < 0.5表示强响应;0.2≤|载荷|<0.4表示中等响应;|载荷|<0.2表示弱响应。所有数据分析均在R 4.5.0软件中完成,RDA利用vegan软件包完成[24], PIC法校正则使用picante软件包完成[30]。

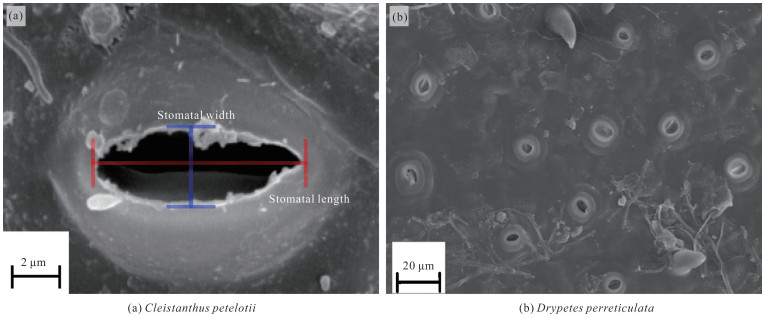

2 结果与分析 2.1 不同生境间植物气孔性状分异喀斯特地貌洼地、中坡、山顶3种生境的植物气孔性状存在显著差异(表 1)。洼地植物的气孔密度[(327.82±163.50) stomata/mm2]最低,气孔长度[(10.73±2.93) μm]最大,气孔宽度[(3.39±1.05) μm]和气孔开度(0.33±0.10)均显著小于中坡、山顶植物。中坡植物的气孔特性整体介于洼地植物与山顶植物之间,其气孔长度[(8.96±2.75) μm]显著小于洼地植物,气孔密度[(433.03±158.53) stomata/mm2]、气孔宽度(3.42±1.05)和气孔开度(0.41±0.15) 显著高于洼地植物, 气孔面积[(24.61±10.07) μm2]最小,气孔相对面积[(1.04±0.52)%]处于中位。山顶植物的气孔密度[(521.33±269.80) stomata/mm2]最高,气孔开度(0.46±0.18)、气孔宽度[(4.08±1.51) μm]、气孔面积[(34.45±22.84) μm2]和气孔相对面积[(1.44±0.86)%]最大,气孔周长面积比例[0.84±0.34]最小。洼地植物气孔长而疏、开度小, 为长椭圆形;山顶植物具有气孔短而密、开度大, 近似圆形的特征;中坡植物气孔长度最小,气孔密度居中,气孔开度接近山顶植物的水平,但气孔面积为三者最小;洼地优势树种假肥牛树和中坡优势树种网脉核果木的气孔形态(图 1)体现了上述特征。上述结果表明,生境异质性会导致植物表型可塑性有所不同。

| 生境 Habitat |

气孔长度/μm SL/μm |

气孔宽度/μm SW/μm |

气孔密度/(stomata/mm2) SD/(stomata/mm2) |

气孔开度 SA |

气孔面积/μm2 SS/μm2 |

气孔相对面积/% SRA/% |

气孔周长/μm SP/μm |

气孔周长面积比例 PAR |

| Depression | 10.73±2.93a | 3.39±1.05b | 327.82±163.50b | 0.33±0.10b | 30.32±16.28a | 0.92±0.55c | 23.78±6.17a | 0.91±0.28a |

| Middle slope | 8.96±2.75b | 3.42±1.05b | 433.03±158.53a | 0.41±0.15a | 24.61±10.07b | 1.04±0.52b | 20.58±5.31a | 0.92±0.26a |

| Peak | 9.89±4.40b | 4.08±1.51a | 521.33±269.80a | 0.46±0.18a | 34.45±22.84a | 1.44±0.86a | 23.07±9.07a | 0.84±0.34b |

| Note: different letters within the same column indicate significant differences (P<0.05). | ||||||||

|

| 图 1 叶片的气孔形态特征 Fig.1 Stomatal morphological characteristic of leaves |

2.2 系统发育信号与进化模式

对植物气孔性状的系统发育信号进行分析,结果显示,气孔面积(K=1.004,P=0.015)表现出显著的系统发育保守性(K>1, P<0.05),表明其在进化中受到较强的稳定选择作用;气孔周长面积比例(K=0.899,P=0.028)与气孔密度(K=0.892,P=0.036)的K值均小于1,但P值均小于0.05,表明这些性状仍存在显著的系统发育信号,提示其存在一定的系统发育保守性。而一些性状未检测到显著的系统发育信号(P>0.05),如气孔宽度(K=0.821,P=0.068), 气孔周长(K=0.840,P=0.125), 气孔长度(K=0.809,P=0.182),气孔开度(K=0.725,P=0.226), 气孔面积比例(K=0.685,P=0.352),这些不显著性状的变异受系统发育历史约束较小,其演化可能更易受局域环境因子或随机过程驱动。

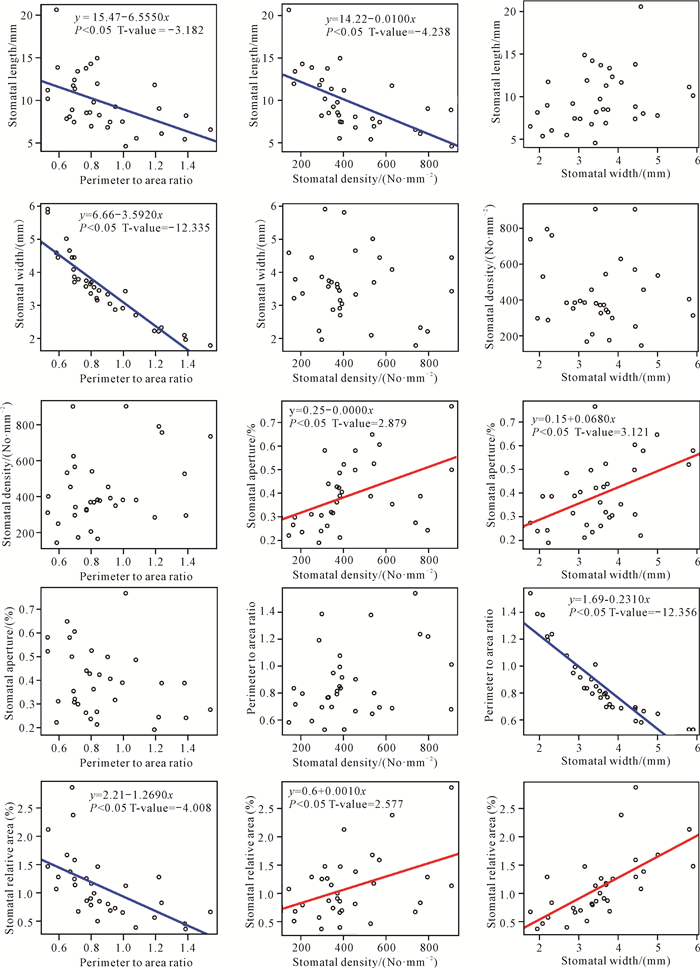

2.3 植物气孔性状间关联性与系统发育调控对原始数据进行线性回归分析,得到植物气孔性状间存在显著的相关关系(图 2)。气孔周长面积比例与气孔长度、气孔宽度、气孔相对面积呈显著负相关(P<0.05),该指标与气孔密度为正相关关系但处于边缘显著水平(P=0.056)。气孔密度与气孔长度呈显著负相关,但与气孔开度呈显著正相关(P<0.05)。气孔宽度与气孔相对面积和气孔开度呈显著正相关(P<0.05)。

|

| P < 0.05 indicates significant correlation. 图 2 气孔性状间相关性 Fig.2 Correlations among stomatal traits |

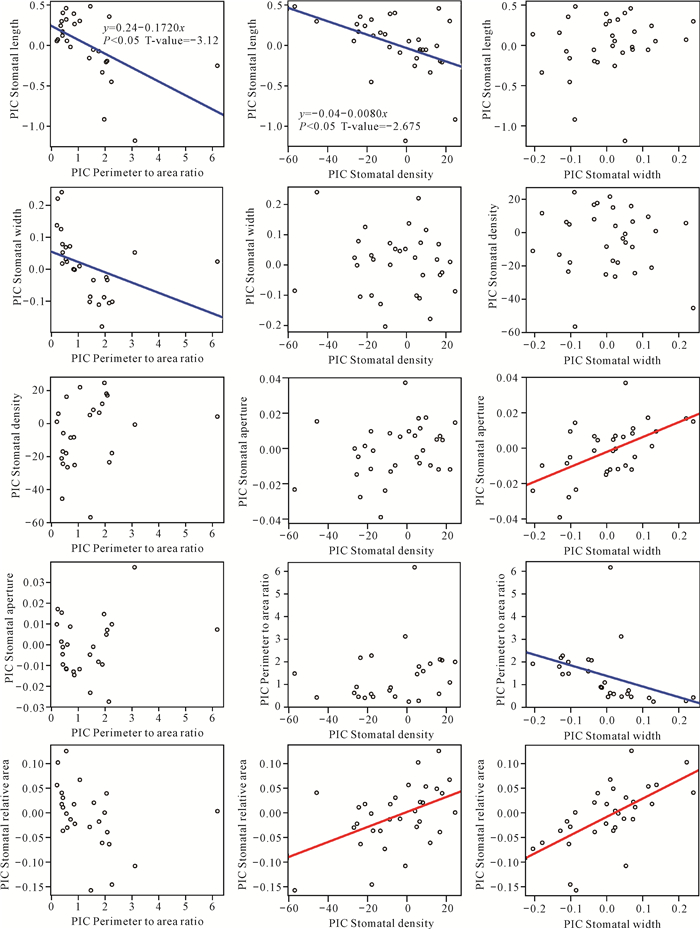

经PIC法校正后,植物气孔性状间关键相关性模式发生显著改变(图 3)。具体而言,气孔密度与气孔开度的显著相关性消失(P>0.05);气孔周长面积比例与气孔相对面积的负相关性消失,其与气孔宽度的负相关性则减弱至边缘显著。然而,气孔周长面积比例与气孔长度的负相关性依然显著。气孔密度与气孔长度的显著负相关性保持不变,而其与气孔相对面积的正相关性则显著增强。同样,气孔宽度与气孔相对面积、气孔开度的正相关性保持稳定,且显著增强。这些差异揭示了不同关联背后的驱动机制。例如,气孔宽度与气孔开度、气孔相对面积的正相关性,以及气孔密度与气孔长度的负相关性,在排除系统发育信号后依然显著或增强,这表明这些关联可能并非由系统发育保守性驱动,而是由环境选择或其他适应性因素驱动,使其在进化过程中得以维持或强化。与此不同,气孔周长面积比例与气孔相对面积的负相关性,以及气孔密度与气孔开度的相关性,在经过PIC法校正后消失,表明这两种关联的形成主要受系统发育历史影响,而非现时强烈的自然选择所主导。

|

| P < 0.05 indicates significant correlation. 图 3 经PIC法校正后的气孔性状间相关性 Fig.3 Correlations among stomatal traits corrected by PIC method |

2.4 植物气孔性状的环境驱动机制

表 2展示了不同生境类型中各环境因子的平均值和标准差,对喀斯特地貌单元的生境异质性分析表明,不同地形部位的生态系统呈现显著分异特征。山顶生境作为海拔较高的区域,该生境的岩石裸露度、地形干旱指数、土壤全碳、土壤全氮、土壤全钙、群落物种多度最高,但土壤含水量、土壤容重、土壤全磷、土壤全镁、土壤全钾和地上生物量最低。中坡生境具有最高的土壤容重和地上生物量,但土壤pH值最低。洼地生境则是土壤含水量、全镁、全钾最高,但地上生物量小于中坡生境,这可能是由雨季的积水环境限制植物根系发育所致。在总体趋势上,从洼地生境至山顶生境,群落物种多度增加,而地上生物量减小,这说明随着海拔升高,植物群落具有个体平均体型减小(即矮小化)和个体数量增加的趋势。

| 生境 Habitat |

平均海拔/m MeanElev/m |

岩石裸露度/% RockExp/% |

地形干旱指数 TDI |

土壤含水量/% MC/% |

土壤容重/(g/cm3) BD/(g/cm3) |

土壤全钙/(g/kg) Ca/(g/kg) |

土壤全镁/(g/kg) Mg/(g/kg) |

| Depression | 231.64±47.05c | 56.13±18.25c | 2.04±0.25c | 41.92±14.60a | 0.74±0.19a | 10.61±10.36b | 8.56±3.16a |

| Middle slope | 274.70±37.89b | 68.69±17.09b | 2.29±0.58b | 34.13±7.34b | 0.76±0.15a | 7.46±4.90b | 7.34±1.66b |

| Peak | 346.38±10.10a | 89.04± 8.97a | 2.34±0.32a | 27.86±4.34c | 0.54±0.14b | 10.84±2.77a | 5.93±0.67c |

| 生境 Habitat |

土壤pH值 Soil pH value |

土壤全碳/(g/kg) TC/(g/kg) |

土壤全钾/(g/kg) TK/(g/kg) |

土壤全氮/(g/kg) TN/(g/kg) |

土壤全磷/(g/kg) TP/(g/kg) |

群落物种多度/(trees/400 m2) Abund/(trees/400 m2) |

地上生物量/(Mg/400 m2) AGB/(Mg/400 m2) |

| Depression | 7.09±0.33b | 54.86±18.46b | 8.87±1.32a | 6.24±1.83b | 1.95±0.93a | 187.34±47.98c | 5.95±4.54b |

| Middle slope | 6.92±0.29c | 52.13±12.48b | 7.63±1.22b | 6.07±1.27b | 1.13±0.54b | 205.66±42.16b | 6.68±3.10a |

| Peak | 7.23±0.23a | 87.18±19.57a | 5.86±0.28c | 8.84±1.90a | 0.80±0.13c | 289.68±44.76a | 4.34±0.88c |

| Note: different letters within the same column indicate significant differences (P<0.05). | |||||||

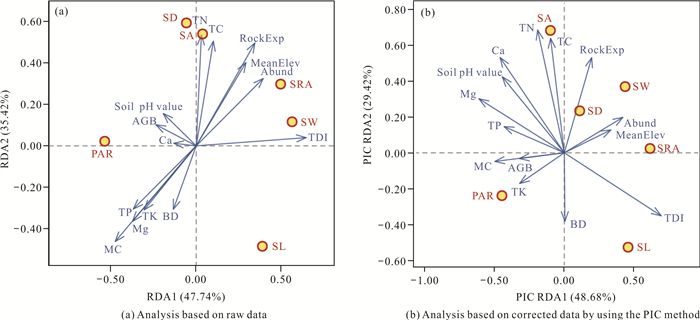

冗余分析结果表明,环境因子(如水分有效性和岩石组成变化)是驱动植物气孔性状(如气孔面积和气孔密度)变异的关键因素。前两个排序轴(RDA1轴和RDA2轴)共同解释了环境变量相关方差的83.16%,其中RDA1占47.74%,RDA2占35.42%,表明这两个轴代表核心的环境维度[图 4(a)]。气孔性状沿主要环境梯度展现出显著的分异响应模式,RDA1轴主要受水分和养分胁迫梯度驱动,而RDA2轴则主要由地形和岩石基质梯度驱动。

|

| 图 4 气孔性状与环境因子之间的冗余分析 Fig.4 Redundancy analysis between stomatal traits and environmental factors |

在RDA1轴上,气孔宽度和气孔相对面积表现出最强的正向响应。气孔长度(载荷=0.39)也呈现较弱的正向趋势。气孔周长面积比例(载荷=-0.54)则表现出最强的负向响应。气孔密度(载荷=-0.06)和气孔开度(载荷=0.04)的响应性较弱。环境关联分析结果显示,RDA1轴与地形干旱指数(载荷=0.68)呈显著正相关,而与土壤含水量(载荷=-0.50)及地上生物量(载荷=-0.25)呈负相关。上述模式表明,在潜在干旱或资源受限的生境中,植物倾向于增大个体的气孔(如增加宽度和面积)并形成更为紧凑的形态(表现为较低的周长面积比),这反映了气孔性状为优化水分利用效率而采取的适应策略。在RDA2轴上,气孔密度和气孔开度表现出最强的正向响应。气孔长度表现出显著的负向响应。而气孔周长面积比例、气孔相对面积、气孔宽度与RDA2轴的相关性较弱。环境关联分析表明,RDA2轴与土壤全氮、土壤全碳、岩石裸露和平均海拔呈正相关, 而与土壤含水量、土壤全钾、土壤全镁、土壤全磷含量、土壤容重呈负相关。

为排除系统发育关系的影响,采用PIC进行校正,结果如图 4(b)所示。校正后,RDA1和RDA2对环境约束方差的解释率仍达78.10%,其中RDA1占48.68%,RDA2占29.42%。这证实了环境因子对气孔性状的整体驱动模式在不同物种间具有显著的稳定性(即进化保守性)。RDA1轴为保守性状轴,在该轴上,气孔相对面积与地形干旱指数呈正相关,但受到土壤中钙、镁富集及较高pH值(与岩性相关)的显著抑制。RDA2轴为动态调控轴,在该轴上,气孔开度与密度均与土壤全碳含量、全氮含量及岩石裸露度呈正相关,但受到土壤容重的负向制约。群落水平分析揭示了群落物种多度在两个排序轴上均呈正相关趋势,而地上生物量则持续表现出负相关趋势的重要资源分配权衡模式,这表明喀斯特植物群落中资源分配的权衡特征为有限的资源更倾向于支持种群规模扩展(群落物种多度增加),而非个体生物量的积累。

3 讨论 3.1 生境梯度驱动的植物气孔性状权衡机制在本研究中,观察到喀斯特季节性雨林的洼地、中坡、山顶3类生境33种优势树种的气孔密度(327-521 stomata/mm2)显著高于西双版纳热带区11种基部系统发育被子植物(66-459 stomata/mm2)和我国东部9类典型森林18种优势树种(135-420 stomata/mm2),而气孔长度(8.96-10.73 μm)则明显小于这两个区域(西双版纳为14.30-48.07 μm, 东部9类典型森林为10.27-47.20 μm)[13, 31]。气孔密度与气孔长度之间呈现显著的负相关关系(P < 0.05),这一模式与已有研究在更广泛尺度和类群中的发现一致[12-14, 18, 31-32]。整体而言,喀斯特季节性雨林优势树种呈现“小尺寸-高密度”气孔特征,这可能反映了其适应干旱环境的生理策略,并且这一趋势随着海拔梯度升高愈发显著,体现了水分-养分协同限制对气孔性状分异格局的塑造作用[9, 16, 22]。

洼地生境具有荫蔽湿润、土壤持水力较高的特点,此处的植物表现出最低的气孔密度和最大的气孔长度,形成“大而疏”的策略。配合较低的气孔开度和较小的气孔相对面积,这一特征适应于荫蔽环境中降低整体水力风险的需求,通常与较大的叶面积和较小的叶片厚度相关联,以优化弱光条件下的碳获取效率[15, 19]。

山顶生境的特点为高岩石裸露率和干旱胁迫主导,此处的植物则采取与洼地植物相反的“小而密”策略,即具有最高的气孔密度和较小的气孔长度。极高的气孔密度主导了最大的气孔相对面积,而最低的气孔周长面积比例则表明其气孔形态更趋近圆形,这有利于优化CO2扩散效率。结合最大的气孔开度,这种策略使植物能快速响应短暂的水分窗口(如晨露、小雨),最大化瞬时碳同化速率,同时通过较小的叶面积和较厚的叶片减少非气孔途径水分散失,是对严苛干旱环境的适应[8, 10, 22]。

中坡生境属于中等胁迫过渡带,植物在气孔密度、气孔宽度、气孔开度等指标多介于洼地生境与山顶生境之间,但其最显著的特征是拥有最小的气孔面积。这揭示了中坡植物独特的资源投资优化策略,即在中等干旱和养分限制下,通过最小化单个气孔的构建成本,平衡功能需求与资源分配效率。这种“高效低耗”的适应模式,反映了植物在过渡环境中对多重胁迫的权衡[15-16]。

3.2 系统发育与环境筛选的互作效应喀斯特植物气孔性状的变异格局表现出显著的“保守-可塑”模式。其中,核心结构性状(气孔密度、气孔面积、气孔周长面积比例)受强系统发育保守性约束,而动态功能性状(气孔开度、气孔相对面积)则主要由环境筛选驱动。这与前人对植物功能性状进化模式的研究结论基本一致[11-12, 26]。环境筛选对性状变异的整体解释力显著大于系统发育保守性。

系统发育信号分析表明,植物气孔结构性状在近缘物种间保持高度稳定性。气孔密度、气孔面积和气孔周长面积比例均表现出强烈的保守性信号。这种稳定性反映了植物在维持气体交换基础结构及其生理功能(如优化CO2扩散效率)上选择保守进化[13-14]。典型例证是山顶植物普遍具有较低的气孔周长面积比例(形态更趋圆形),这可在减少气孔调控能耗的同时提升气体扩散效率,对其在岩石裸露、低磷的山顶生境中生长尤为重要[9, 16]。相比之下,气孔开度和气孔相对面积未检测到显著系统发育信号,表明其种间变异主要由局域环境筛选引起。例如,山顶生境的高水汽压亏缺显著提升了植物的气孔开度和气孔相对面积,以补偿小尺寸气孔对气体扩散的潜在限制[8-9],这体现了植物强烈的环境适应性。

冗余分析结合PIC法校正为评估系统发育保守性和环境筛选这两种机制的相对权重提供证据。环境因子对原始数据中植物气孔性状变异的累计解释率高达83.16%。排除系统发育相关性后,环境因子的解释率仍保持在78.10%,证实了环境筛选为核心驱动作用。这一结果表明,尽管系统发育背景为气孔结构性状提供了基础框架,但强烈的环境压力(如水分胁迫、养分限制)能显著影响甚至重塑植物性状表达格局[13, 16-17]。二者的相互作用在特定生境下表现出动态调整。在山顶生境的强干旱胁迫下,植物的高气孔密度(受保守性约束)与高气孔开度(受环境诱导)形成协同响应,共同优化其对于短暂水分窗口的碳获取。而在洼地生境的弱光环境中,低光资源限制显著降低了植物气孔长度的保守性强度,驱动植物趋同形成“低密度-大长度”组合以适应荫蔽条件。这凸显了极端环境过滤作用对固有保守性的局部突破能力[15, 17]。

3.3 环境驱动的多维网络机制冗余分析结果表明,喀斯特植物气孔性状分异受多重环境因子驱动,其中岩石裸露度和地形干旱指数起关键作用。山顶生境岩石裸露度极高,通过双重胁迫机制塑造了植物性状。首先,此生境岩石裸露度较高,物理空间限制,通过压缩土壤容积、制约根系发育来降低水分贮存能力[17, 33];其次,山顶生境在夏季的平均水汽压差显著高于洼地生境,这表明裸露的岩石地表显著增强了太阳辐射反射和地表热量散失,导致冠层空气水汽压显著亏缺。这些可能共同驱动山顶植物形成“高密度-小尺度-趋圆形”气孔补偿策略,以平衡气体交换效率与构建成本(如低磷环境下的磷元素节约)[9, 16]。

山顶植物的气孔密度较洼地提高59.0%,且气孔开度也有所增加。该策略通过增加气体交换单元数量和开放程度补偿单气孔导度下降,符合喀斯特干旱区适应模式[10]。伴随此策略,山顶植物减小气孔长度并优化形态,降低周长面积比例。地形干旱指数通过影响植物调控气孔面积密度的权衡关系,进而影响其水分利用效率。该指数与植物气孔长度呈正相关,而与气孔密度呈负相关。这表明在干旱梯度下,植物优先增大气孔尺寸而非增加气孔数量,可能通过扩大单个气孔孔径(气孔宽度增加)提升单位气孔导度,以降低高密度策略的构建成本与调控复杂性[9, 18]。

山顶生境的土壤呈现碳、氮富集但总量受限,同时低磷的矛盾特征,进一步驱动了植物选择独特的资源分配策略[19, 33]。植物的气孔相对面积显著增大,结合高开度和低周长面积比,形成“功能优先”适应模式。在严苛资源限制下,植物优先保障气体交换功能(增大有效气孔面积占比和开度),而非投资于复杂气孔形态结构(高周长面积比需更多碳磷比构建边缘)[9, 16]。这种策略与植物群落水平的生物量分配转变(山顶高多度、低生物量)协同作用,表明有限的资源被策略性地用于维持种群规模与气孔功能,而非个体生物量积累[19, 22]。

3.4 生态恢复的实践启示上述结果表明,生境的岩石裸露度和地形干旱指数驱动了植物气孔性状的分异,这为在喀斯特地区生态恢复中的物种筛选与群落构建提供了直接的科学依据。在物种筛选方面,对于基岩裸露度高的山顶或陡坡生境,宜优先选择具有强系统发育保守性的“高密度-小尺度”气孔策略的物种。高的气孔密度和小的气孔长度能增强植物对短暂水分窗口的利用能力,配合低周长面积比例优化其干旱胁迫下的水分保存效率[9, 12]。对于土层相对较厚、水分条件稍好的洼地生境,宜选用气孔较长、密度较低的物种。上述特性结合较大的叶片面积,有助于植物适应荫蔽湿润环境并降低其水力栓塞风险[15, 19]。

在群落构建层面,针对喀斯特生境的高度异质性,为了恢复群落,应整合具有互补气孔性状的物种,形成功能冗余与协同增强的体系。例如,在山顶生境,可组合具有高气孔密度特征的物种与具有较大气孔长度的耐旱灌木进行栽培,前者能够快速响应瞬时湿润期,保障碳获取效率,后者在干旱持续期可通过更深根系维持基础气体交换。在中坡过渡带,宜选择栽培气孔面积较小的物种,其低构建成本特性可提升资源受限环境下的生境恢复效率[15, 17]。岩石裸露度和土壤全碳、全氮是驱动植物气孔性状分异的关键,故需建立地形-土壤协同修复模式进行生境恢复。因此,在岩石裸露度较高的区域,可实施微地形改造,如增加雨水截留与土壤保存,提升土壤有机质含量[3, 16, 33],为依赖“功能优先”策略的山顶适生植物提供必需的资源基础。

4 结论喀斯特季节性雨林优势树种的气孔性状在洼地、中坡和山顶生境梯度上呈现显著的分化格局。洼地植物倾向于采取“长而疏、开度小”的策略以适应荫蔽湿润的环境;山顶植物则通过“短而密、开度高、形态趋圆”的策略,优化其在严苛干旱条件下的瞬时碳获取与水分保存效率;中坡植物则展现出独特的“高效低耗”适应模式,表现为最小的气孔面积。环境筛选是气孔性状分异格局的主要驱动力,具体表现为以岩石裸露度和地形干旱指数作为关键环境因子,通过调控气孔面积与密度的权衡关系影响树种的水分利用策略。系统发育保守性与环境筛选之间存在互作机制。气孔面积等结构性状表现出显著的进化保守性,而气孔开度等动态功能性状则主要受局域环境影响。这些发现不仅深化了对喀斯特植物多维水分适应机制的理解,也基于环境-性状-系统发育的关联,为石漠化区生态恢复提供了具体的物种筛选原则和群落构建理论,即强调了应组合具有互补性状的物种,具有明确的理论依据和可操作性。

| [1] |

CAI J, YU W B, ZHANG T, et al. China's biodiversity hotspots revisited: a treasure chest for plants[J]. PhytoKeys, 2019, 130: 1-24. |

| [2] |

谭珂, MALABRIGO P L, 任明迅. 东南亚生物多样性热点地区的形成与演化[J]. 生态学报, 2020, 40(11): 3866-3877. |

| [3] |

李先琨, 苏宗明, 吕仕洪, 等. 广西岩溶植被自然分布规律及对岩溶生态恢复重建的意义[J]. 山地学报, 2003, 21(2): 129-139. |

| [4] |

刘长成, 王斌, 郭柯, 等. 中国喀斯特植被分类系统[J]. 广西植物, 2021, 41(10): 1618-1631. |

| [5] |

王斌, 黄俞淞, 李先琨, 等. 弄岗北热带喀斯特季节性雨林15 ha监测样地的树种组成与空间分布[J]. 生物多样性, 2014, 22(2): 141-156. |

| [6] |

王斌, 丁涛, 刘晟源, 等. 中国喀斯特区最高树原生境森林群落的林层结构及物种组成[J]. 科学通报, 2024, 69(7): 912-924. |

| [7] |

彭定人, 杨依. 广西发现中国岩溶地区最高树[J]. 广西林业, 2023(5): 2. |

| [8] |

FU P L, LIU W J, FAN Z X, et al. Is fog an important water source for woody plants in an Asian tropical karst forest during the dry season?[J]. Ecohydrology, 2016, 9(6): 964-972. |

| [9] |

ZHANG Q W, ZHU S D, JANSEN S, et al. Topography strongly affects drought stress and xylem embolism resistance in woody plants from a karst forest in Southwest China[J]. Functional Ecology, 2021, 35(3): 566-577. |

| [10] |

TAN F S, SONG H Q, FU P L, et al. Hydraulic safety margins of co-occurring woody plants in a tropical karst forest experiencing frequent extreme droughts[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2020, 292/293: 108107. |

| [11] |

龚磊, 杨石建, 刘瑞瑞, 等. 维管植物的水力学与气孔调控研究进展[J]. 生命科学, 2025, 37(6): 635-644. |

| [12] |

刘梦龙, 魏健, 任姿蓉, 等. 气孔研究进展: 从保卫细胞到光合作用[J]. 生命科学, 2024, 36(10): 1289-1304. |

| [13] |

张亚, 杨石建, 孙梅, 等. 基部被子植物气孔性状与叶脉密度的关联进化[J]. 植物科学学报, 2014, 32(4): 320-328. |

| [14] |

DITTBERNER H, KORTE A, METTLER-ALTMANN T, et al. Natural variation in stomata size contributes to the local adaptation of water-use efficiency in Arabidopsis thaliana[J]. Molecular Ecology, 2018, 27(20): 4052-4065. |

| [15] |

ZHU S D, CHEN Y J, FU P L, et al. Different hydraulic traits of woody plants from tropical forests with contrasting soil water availability[J]. Tree Physiology, 2017, 37(11): 1469-1477. |

| [16] |

谭凤森, 宋慧清, 李忠国, 等. 桂西南喀斯特季雨林木本植物的水力安全[J]. 植物生态学报, 2019, 43(3): 227-237. |

| [17] |

GUO Y L, WANG B, MALLIK A U, et al. Topographic species-habitat associations of tree species in a heterogeneous tropical karst seasonal rain forest, China[J]. Journal of Plant Ecology, 2017, 10(3): 450-460. |

| [18] |

RODRIGUEZ-DOMINGUEZ C M, BUCKLEY T N, EGEA G, et al. Most stomatal closure in woody species under moderate drought can be explained by stomatal responses to leaf turgor[J]. Plant, Cell and Environment, 2016, 39(9): 2014-2026. |

| [19] |

王斌, 钟艺倩, 杨美雪, 等. 喀斯特季节性雨林优势树种叶片非结构性碳水化合物空间变异及生态驱动因素[J]. 生物多样性, 2024, 32(12): 73-85. |

| [20] |

苏宗明, 李先琨, 丁涛, 等. 广西植被: 第一卷[M]. 北京: 中国林业出版社, 2014.

|

| [21] |

米湘成, 王绪高, 沈国春, 等. 中国森林生物多样性监测网络: 二十年群落构建机制探索的回顾与展望[J]. 生物多样性, 2022, 30(10): 211-233. |

| [22] |

董燕平, 王斌, 韦玉莲, 等. 喀斯特季节性雨林优势树种叶片微形态与光合生理特征及其生态适应性[J]. 广西植物, 2023, 43(3): 415-428. |

| [23] |

R CORE TEAM. R: a language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing, vienna, Austria[CP/OL]. (2025-04-11)[2025-05-01]. https://www.R-project.org/.

|

| [24] |

中国科学院动物研究所. 中国生物物种名录2024版[EB/OL]. (2024-05-22)[2025-05-01]. http://col.especies.cn/.

|

| [25] |

JIN Y, QIAN H.V.. PhyloMaker: an R package that can generate very large phylogenies for vascular plants[J]. Ecography, 2019, 42(8): 1353-1359. |

| [26] |

曹科, 饶米德, 余建平, 等. 古田山木本植物功能性状的系统发育信号及其对群落结构的影响[J]. 生物多样性, 2013, 21(5): 564-571. |

| [27] |

BLOMBERG S P, GARLAND JR T, IVES A R. Testing for phylogenetic signal in comparative data: behavioral traits are more labile[J]. Evolution, 2003, 57(4): 717-745. |

| [28] |

PARADIS E, SCHLIEP K. Ape 5.0: an environment for modern phylogenetics and evolutionary analyses in R[J]. Bioinformatics, 2019, 35(3): 526-528. |

| [29] |

KEMBEL S W, COWAN P D, HELMUS M R, et al. Picante: R tools for integrating phylogenies and ecology[J]. Bioinformatics, 2010, 26(11): 1463-1464. |

| [30] |

OKSANEN J, SIMPSON G, BLANCHET F, et al. Vegan: community ecology package[CP/OL]. (2025-01-29)[2025-05-01]. https://CRAN.R-project.org/package=vegan.

|

| [31] |

姜星星, 邹安龙, 王媛媛, 等. 我国东部典型森林木本植物的气孔特征及其对氮添加的响应[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2018, 54(4): 839-847. |

| [32] |

王青, 刘聪聪, 何念鹏, 等. 内蒙古高原植物气孔性状的空间变异及其适应机制[J]. 生态学报, 2023, 43(9): 3766-3777. |

| [33] |

NI J, LU O D H, XIA J, et al. Vegetation in karst terrain of southwestern China allocates more biomass to roots[J]. Solid Earth, 2015, 6(3): 799-810. |