海草是生长于海底的开花植物。海草床由大面积的连片海草构成,是具有最高生态服务功能价值的生态系统之一[1],可在食物生产、气候调节、生态系统营养循环、水质净化、护岸减灾、生物多样性维持(是许多海洋生物如儒艮Dugong dugon、绿海龟Chelonia mydas等赖以生存的栖息地、取食地或育幼场)等方面发挥极其重要的生态作用[2, 3]。然而,在人为干扰和全球气候变化的双重压力下,全球的海草床加速退化,使得海草床的生态功能大为削弱,生物多样性也受到严重威胁[2, 4, 5]。

澳大利亚拥有世界上最原始、最长和最多样化的海岸线,漫长的海岸和多样的气候类型孕育了海草床等多种滨海生态系统[6]。本文对澳大利亚的海草资源及其监测、恢复与研究现状进行回顾和总结,以期为我国海草资源的研究、管理与保护事业提供借鉴。

1 澳大利亚的海草资源现状与特点 1.1 澳大利亚海草资源现状概述澳大利亚海岸线长达3.2×104 km,拥有世界上最大、最多样化的海草群落,这些海草散布于澳大利亚的热带、亚热带和温带沿岸[7]。据最新的统计,澳大利亚海草面积高达83 013 km2,占全球海草总面积(266 562 km2)的31.1%[8],具体分布地区见表 1。

| 地区/州 Area/state |

海草面积(2015) Seagrass area in 2015 (km2) |

占该国海草总面积比例 Percentage of the total seagrass coverage in Australia (%) |

海草面积(2020) Seagrass area in 2020 (km2)* |

| 昆士兰州/北部地区 Queensland/North territory |

56 473 | 61.0 | 50 643 |

| 西澳大利亚州 Western Australia |

25 000 | 27.0 | 22 419 |

| 南澳大利亚州 South Australia |

9 620 | 10.4 | 8 627 |

| 塔斯马尼亚州 Tasmania |

845 | 0.9 | 758 |

| 维多利亚州 Victoria |

470 | 0.5 | 421 |

| 新南威尔士州 New South Wales |

161 | 0.2 | 144 |

| 合计Total | 92 569 | 100.0 | 83 013 |

| 注:*由于2020年仅报道了澳大利亚海草的总面积,无各地区的海草分布面积数据,因此该年度的各地区海草面积数据按2015年各地区所占比例计算相应而得 Note: *As only the total area of seagrass in Australia was reported in 2020, and there was no seagrass distribution area data for each region.Therefore, the seagrass area data of each region in 2020 was calculated based on the proportion of each region in 2015 |

|||

位于澳洲东北和北部的昆士兰州/北部地区是澳大利亚海草主要分布区,面积高达50 643 km2,占该国海草总面积的61.0%。其中,位于昆士兰州的大堡礁不仅拥有闻名遐迩的珊瑚礁,而且还拥有一个巨大的海底草原——海草场,其海草面积达35 679 km2,占澳大利亚海草总面积的43.0%,占全球海草总面积的13.4%[8, 9]。由于其优良的水质和可见度,海草在大堡礁生长深度可达76 m[10]。西澳大利亚州海草面积为22 419 km2,占该国海草总面积的27.0%,仅次于昆士兰州的大堡礁。位于西澳大利亚州的鲨鱼湾(Shark Bay)是澳大利亚西部海草的主要分布区,海草面积为4 300 km2,并于1991年入选世界自然遗产[11-13]。南澳大利亚州海草分布面积相对较小,仅为8 627 km2,占该国海草总面积的10.4%。塔斯马尼亚州、维多利亚州和新南威尔士州的海草面积分布最小,3个州海草总面积仅占该国海草总面积的1.6%。

澳大利亚海草不仅面积广大,而且种类繁多,其海草种类共计13属38种(表 2),全球超过一半的海草种类在澳大利亚均有分布(占全球种类的52.8%)[2, 14]。澳大利亚的温带海草大部分种类是地方特有种,例如波喜荡草属(Posidonia)的大部分种类以及根枝草属(Amphibolis)的两个种,仅在澳大利亚温带地区有分布;而位于澳大利亚热带和亚热带的大部分海草种类,例如海菖蒲属(Enhalus)、泰来草属(Thalassia)和喜盐草属(Halophila)的大部分种类为广布种,在印度洋-太平洋海域地区也有广泛的分布。

| 属名 Genus |

学名 Latin name |

本属主要分布地区 Main distribution of the genus |

| 鳗草属 Zostera |

牟氏鳗草、摩羯鳗草、短尖鳗草 Zostera muelleri,Z.capricorni,Z.mucronata |

维多利亚州,新南威尔士州,西澳大利亚州,南澳大利亚州 Victoria,New South Wales,Western Australia,South Australia |

| 异叶鳗草属 Heterozostera |

塔斯马尼亚异叶鳗草、多栉异叶鳗草 Heterozostera tasmanica,H.polychlamys |

维多利亚州、塔斯马尼亚州 Victoria,Tasmania |

| 波喜荡草属 Posidonia |

澳洲波喜荡草、狭叶波喜荡草、波状波喜荡草、奥氏波喜荡草、邓哈托波喜荡草、罗伯特波喜荡草、柯克曼波喜荡草、革质波喜荡草 Posidonia australis,P.angustifolia,P.sinuosa,P.ostenfeldii,P.denhartogii,P.robertsoniae,P.kirkmanii,P.coriacea |

西澳大利亚州、南澳大利亚州、维多利亚州、新南威尔士州 Western Australia,South Australia,Victoria,New South Wales |

| 丝粉草属 Cymodocea |

圆叶丝粉草、齿叶丝粉草、窄叶丝粉草 Cymodocea rotundata,C.serrulata,C.angustata |

昆士兰州、北部地区 Queensland,North territory |

| 二药草属 Halodule |

单脉二药草、羽叶二药草、三齿二药草 Halodule uninervis,H.pinifolia,H.tridentata |

昆士兰州、北部地区 Queensland,North territory |

| 针叶草属 Syringodium |

针叶草 Syringodium isoetifolium |

昆士兰州、北部地区 Queensland,North territory |

| 根枝草属 Amphibolis |

南极根枝草、根枝草 Amphibolis antarctica,A.griffithii |

西澳大利亚州、南澳大利亚州、维多利亚州 Western Australia,South Australia,Victoria |

| 全楔草属 Thalassodendron |

全楔草、粗茎全楔草 Thalassodendron ciliatum,T.pachyrhizum |

昆士兰州、北部地区、西澳大利亚州 Queensland,North territory,Western Australia |

| 海菖蒲属 Enhalus |

海菖蒲 Enhalus acoroides |

昆士兰州、北部地区 Queensland,North territory |

| 泰来草属 Thalassia |

泰来草 T.hemprichii |

昆士兰州、北部地区 Queensland,North territory |

| 喜盐草属 Halophila |

卵叶喜盐草、小喜盐草、毛叶喜盐草、摩羯喜盐草、澳洲喜盐草、棘状喜盐草、三脉喜盐草 Halophila ovalis,H.minor,H.decipiens,H.capricorni,H.australis,H.spinulosa,H.tricostata |

昆士兰州、北部地区、西澳大利亚州、南澳大利亚州、维多利亚州、塔斯马尼亚州、新南威尔士州 Queensland,North territory,Western Australia,South Australia,Victoria,Tasmania,New South Wales |

| 川蔓草属 Ruppia |

块状川蔓草、多果川蔓草、大果川蔓草、川蔓草 Ruppia tuberosa,R.polycarpa,R.megacarpa,R.maritima |

各州 All states |

| 鳞毛草属 Lepilaena |

海洋鳞毛草 Lepilaena marina |

西澳大利亚州、南澳大利亚州、维多利亚州 Western Australia,South Australia,Victoria |

从各地区来看(表 2),澳大利亚西部海草种类最丰富。从西北部到鲨鱼湾(Shark Bay)再向南延伸到南部的干燥角国家公园(Cape Arid National Park)的海岸,分布的海草种类至少有26种[7, 14]。仅在鲨鱼湾,生长的海草种类就高达12种,甚至在数平方米的草斑里同时生长有9种以上的海草,这在世界上的其他地区十分罕见[12]。

1.2 海草资源特点澳大利亚不仅拥有远大于其他国家的海草分布面积,而且其海草种类也最多,因此被称为“海草资源第一大国”。在海草床生态服务功能方面,澳大利亚的海草具备如下特点。

1.2.1 澳大利亚海草床支持了世界上最大的滨海碳库海草床能够捕获和储存大量碳,并将其永久埋藏在海洋沉积物里,因而是地球圈中的固碳热点。作为世界上海草分布面积最大的国家,澳大利亚海草床在缓和气候变化方面起到重要作用。据评估,澳大利亚海草床土壤碳储量(1 m深)高达762-1 051 Tg C(Tg=1012 g),海草植被碳储量达16-22 Tg C,每年固碳量可达2.5-3.5 Tg C[15]。以大堡礁海草床为例,其碳储量高达404 Tg C,占全球海草碳储量的11%,是世界最大的滨海蓝色碳库[13]。

1.2.2 澳大利亚海草床支持了世界上最大的儒艮种群儒艮是被列入《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》(CITES)附录Ⅰ的物种,它的主要食物为海草,尤其是高氮低纤含量的海草种类,例如卵叶喜盐草(Halophila ovalis)和单脉二药草(Halodule uninervis)。全球儒艮共计约8.5万头,其中有3/4的儒艮生长在澳大利亚,因而澳大利亚是全球儒艮(Dugong dugon)的“大本营”,而这与澳大利亚丰富的海草资源密不可分[16, 17]。澳大利亚丰富的海草资源、适宜的水温和洋流,为儒艮提供了优良的栖息地。世界自然遗产鲨鱼湾海草面积达4 400 km2,这里支持的儒艮种群数量高达1.1万头,占全球儒艮总数的12.9%[12, 18]。

2 澳大利亚的海草监测与恢复 2.1 海草监测澳大利亚是较早开展海草床长期定位监测的国家之一。早在1968年,Birch等在昆士兰州的库克湾(Cockle Bay)海草床开展了超过10年的连续监测[7, 19];随后,Kirkman等[20]从1981年开始在西澳大利亚州珀斯穆拉卢点(Mullaloo Point)附近的潟湖布设固定样带,也开展了海草床的长期定位监测。

澳大利亚海草监测事业的发展推动了Seagrass-Watch(全球海草观测网)的成立。Seagrass-Watch是一个起源于澳大利亚的全球性海草监测网络,它于1998年在昆士兰州成立,致力于提高公众对海草生态系统的认识,准确监测海草的生长状况和预测它们的变化趋势,并提供沿海环境重大变化的早期预警。Seagrass-Watch至今已在全球21个国家/地区的408个地点(其中大部分地点位于澳大利亚昆士兰州和北部地区)进行了5 700多项监测评估,参与人员多达数千人,是全球规模较大的两个长期海草监测计划之一(另一个是美国主导的SeagrassNet),其科学严谨性已得到人们的高度认可[21-23]。

Seagrass-Watch的参与者大多数来自于大学、研究机构、政府或非政府组织等,虽然他们具有不同的背景,但所有人都对海草及海洋保护有着共同的兴趣。Seagrass-Watch将科学家、沿海社区群众及数据用户(资源管理机构)联结起来:沿海社区群众关注当地海草的生长状况,他们在科学家的指导下热衷于发挥其信息收集的作用,并将观测数据提供给管理机构[21, 24]。

2.2 海草恢复澳大利亚的海草保护事业在整体上卓有成效,但仍然面临着海草不断丧失的困境。自1930年以来,受自然因素(如气候变化)和人为干扰的影响,澳大利亚至少丧失了2 918 km2的海草[14]。例如,持续高温(热浪)[11]和飓风[25]分别在西澳大利亚州鲨鱼湾和昆士兰州赫维湾造成929 km2和超过1 000 km2海草的丧失。在最近的20年里,澳大利亚海草的丧失仍持续存在[14]。通常,加强保护和减轻干扰是第一道防线,但在快速变化的环境中,生态恢复或干预显得越来越必要,尤其在海草栖息地已经严重退化或丧失的情况下,这可能是一种更有效的管理策略[14]。

在过去的半个世纪里,澳大利亚海草恢复从业者开展了近百项海草恢复的尝试,并已取得一定成效,尤其是温带海草的生态恢复[26-28]。澳大利亚海草恢复主要集中在波喜荡草属(Posidonia)、鳗草属(Zostera)和根枝草属(Amphibolis)的一些温带种,热带海草恢复的工作相对开展较少;从移植单元来看,带有完整沉积物的成年植株、非完整沉积物的成年植株以及幼苗是主要使用的对象,直接使用种子开展海草恢复的研究几乎未见报道;从地区分布来看,西澳大利亚州开展的恢复研究最多(约60项),其次是昆士兰州(约20项),其他州开展的海草恢复相对较少[14, 27]。近年来一些新技术或方法的应用,例如浮球布设播种法、分液器注射播种法、社区参与法、生物相互作用促进法等,以及起源于澳大利亚的“海草恢复网络(The Seagrass Restoration Network)”(http://seagrassrestoration.net)的成立和运行,推动了澳大利亚海草恢复事业的快速发展。

此外,2015年“海草恢复网络”成立,旨在将全球的海草研究人员、管理人员和从业人员联系起来,并促进海草保护和恢复知识、工具的共享。该网络目前拥有来自全球的50多个成员,并由澳大利亚国家环境科学计划海洋生物多样性中心提供资金支持。目前,该网络正在制定一个国家框架,使当地社区和小企业能够应对恢复海草的挑战并推动“蓝色恢复”行动。

3 澳大利亚的海草研究澳大利亚拥有世界上最强大的海草研究队伍,这些海草科技工作者分布在澳大利亚的各个大学、研究机构及管理部门,并以大学为主要研究力量。西澳大学、詹姆斯库克大学、悉尼科技大学、埃迪斯科文大学、迪肯大学、格里菲斯大学、昆士兰大学、阿德莱德大学、澳大利亚海洋科学研究所(Australian Institute of Marine Science,AIMS)、澳大利亚联邦科学与工业研究组织(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO)等大学或机构都有专门从事海草研究的团队。

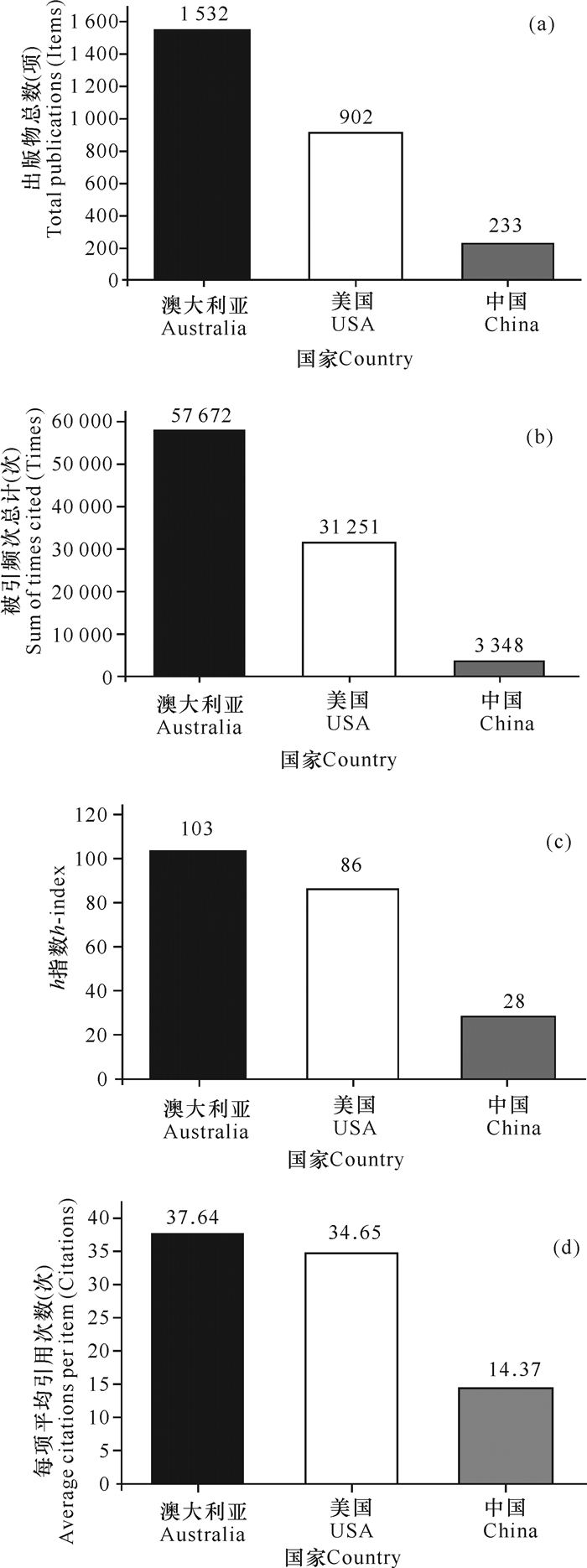

澳大利亚强大的海草研究队伍已取得了丰富的研究成果。在学术文摘索引数据库Web of Science分别以“seagrass & Australia”“seagrass & (United States of America or USA or US)”和“seagrass & China”为主题来检索(检索日期为2021年8月17日,检索年限为1900-2021年),其中,澳大利亚获得的检索结果为1 532项(占以“seagrass”为主题的检索总量12 737项的12.0%),论文被引总频次57 672次,h指数(指高引用次数,代表至少有h篇的论文被引频次不低于h次)为103,每项平均被引37.64次,所有数据均高于美国和中国(图 1),表明就研究产出及影响力方面,澳大利亚是名副其实的海草研究强国。

|

| 图 1 澳大利亚、美国与中国在海草研究产出及影响力的比较 Fig.1 Comparison of the output and influence of seagrass research among Australia, USA and China |

此外,澳大利亚对当前及未来海草研究的战略重点也有清晰的认识。1999年,澳大利亚的科技工作者对海草生态系统知识现状与研究空白进行汇总,并制定战略研究重点,为未来的研究和管理指明研究方向,随后的20年澳大利亚海草研究得到高速发展。2015年在维多利亚州吉朗举行的一个研讨会上,澳大利亚的海草科技工作者们重新定义了海草研究的战略重点。参与者确定了来自10个研究领域(生物分类学和系统分类学、生理学、种群生物学、沉积物生物地球化学与微生物学、生态系统功能、动物栖息地、威胁、恢复和修复、制图与监测、管理工具)中的40个研究问题,作为未来澳大利亚海草研究的重点。参与者认为未来海草研究的进展将依赖于遥感、基因组工具、微传感器、计算机建模和统计分析等领域的进步,跨学科的方法将有助于更好地理解海草及其环境之间复杂的相互作用。

4 澳大利亚海草保护事业对我国的启示与澳大利亚相比,我国在海草资源量、管理与研究的总体水平、监测与恢复技术等方面几乎全面落后。一个鲜明的对比是,澳大利亚海草分布总面积高达8.3×105 km2,是我国海草总面积(未发表数据,根据已公开出版的文献进行汇总,约为173 km2)的493倍。诚然,两国海草资源量差异巨大,基于此来比较两国海草保护事业的总体水平缺乏信服力,但是澳大利亚先进的海草保护事业依然给我国带来了启示:

(1) 全面加强我国的海草保护、恢复、管理与研究。与澳大利亚、美国等海草资源大国相比,我国当前的海草资源相当有限,这也是我国海草一直无法引起各界较高关注的重要原因。但是,我国也曾经有较丰富的海草资源,例如,20世纪70年代的广西合浦海草床分布面积大约是2009年的5倍以上[29],如今绝大部分海草已退化;而20世纪人类对儒艮的滥捕滥杀,加之食物匮乏,导致如今在该海域已无法寻觅儒艮的踪影。因此,应正视我国过去在海草资源管理与保护方面的不足,吸取教训,全面加强海草保护、恢复、管理与研究,使当前海草衰退趋势得到遏制甚至扭转。

(2) 建立健全的全国性海草监测/恢复网络。当前,我国尚未形成全国性的海草管理或恢复的网络,仅部分海域建立了海草床定位观测站点。2008年,广西北海海草床加入全球海草监测网(SeagrassNet)。此外,自2011年起,北海海草床与海南东海岸海草床生态环境状况被纳入国家海洋局(当前移交到生态与环境部)每年的海洋生态环境状况的业务性监测,并在每年的《中国海洋生态环境状况公报》中向公众通报。从目前来看,我国温带海域、西沙/南沙海域缺乏长期定位监测研究,未来可考虑在这些典型海草床海域建立长期定位站,并纳入行业部门甚至国家野外科学观测网络。通过多站点的联网观测,深入认识海草生态系统结构与服务功能,阐明人为干扰和全球气候变化共同影响下中国海草床退化和响应的时空格局和机制。

(3) 对海草床进行分类管理。基于澳大利亚海草的特点,Kilminster等[30]提出将海草床分成“持久海草床”和“短暂海草床”进行分类管理的观点。“持久海草床”主要由“持久性海草”组成,其植被部分持续存在,植被结构时间波动较小,这类海草床的管理需着重监测海草植被群落结构以及干扰,这是因为一旦承受了较大的干扰,这类海草床通常难以恢复。而“短暂海草床”由“机会种”或(和)“开拓种”构成,植被结构时间波动较大,有些时候植被甚至完全消失,当环境适宜时,由土壤种子库恢复重建植被,此类海草床的管理应以土壤种子库的监测与保护作为优先措施。澳大利亚海草分类管理的方法亦适用于我国的海草床管理。例如,我国热带海域的海菖蒲和泰来草生长速度相对较慢,抗干扰能力相对较低,由这些海草形成的海草床为“持久海草床”,因此应优先对植被结构和干扰进行监测。而如贝克喜盐草(Halophila ovalis)、卵叶喜盐草、日本鳗草(Zostera japonica)等生长速度快、能在干扰后迅速恢复生长的“机会种”或“开拓种”海草,所形成的海草床通常是“短暂海草床”,在植被完全消失后有可能通过土壤种子库重建海草床,因此土壤种子库对于这类海草床至关重要,需要重点监测与保护。但是,“持久海草床”和“短暂海草床”是相对的概念,并非一成不变,在不同的空间尺度或时间尺度两者可互为转换。

| [1] |

COSTANZA R, D'ARGE R, DE GROOT R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387(6630): 253-260. DOI:10.1038/387253a0 |

| [2] |

SHORT F T, POLIDORO B, LIVINGSTONE S R, et al. Extinction risk assessment of the world's seagrass species[J]. Biological Conservation, 2011, 144(7): 1961-1971. DOI:10.1016/j.biocon.2011.04.010 |

| [3] |

FOURQUREAN J W, DUARTE C M, KENNEDY H, et al. Seagrass ecosystems as a globally significant carbon stock[J]. Nature Geoscience, 2012, 5(7): 505-509. DOI:10.1038/ngeo1477 |

| [4] |

WAYCOTT M, DUARTE C M, CARRUTHERS T J B, et al. Accelerating loss of seagrasses across the globe threatens coastal ecosystems[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(30): 12377-12381. DOI:10.1073/pnas.0905620106 |

| [5] |

ORTH R J, CARRUTHERS T J B, DENNISON W C, et al. A global crisis for seagrass ecosystems[J]. Bioscience, 2006, 56(12): 987-996. DOI:10.1641/0006-3568(2006)56[987:AGCFSE]2.0.CO;2 |

| [6] |

SHORT A D, WOODROFFE C D. The coast of Australia[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

|

| [7] |

BUTLER A, JERNAKOFF P. Seagrass in Australia[M]. Victoria, VIC: CSIRO Publishing, 1999.

|

| [8] |

MCKENZIE L J, NORDLUND L M, JONES B L, et al. The global distribution of seagrass meadows[J]. Environmental Research Letters, 2020, 15(7): 074041. DOI:10.1088/1748-9326/ab7d06 |

| [9] |

LAVERY P S, MATEO M Á, SERRANO O, et al. Variability in the carbon storage of seagrass habitats and its implications for global estimates of blue carbon ecosystem service[J]. Plos One, 2013, 8(9): e73748. DOI:10.1371/journal.pone.0073748 |

| [10] |

CARTER A B, MCKENNA S A, RASHEED M A, et al. Synthesizing 35 years of seagrass spatial data from the Great Barrier Reef World Heritage Area, Queensland, Australia[J]. Limnology and Oceanography Letters, 2021, 6(4): 216-226. DOI:10.1002/lol2.10193 |

| [11] |

ARIAS-ORTIZ A, SERRANO O, MASQUÉP, et al. A marine heat wave drives massive losses from the world's largest seagrass carbon stocks[J]. Nature Climate Change, 2018, 8(4): 338-344. DOI:10.1038/s41558-018-0096-y |

| [12] |

WALKER D I, KENDRICK G A, MCCOMB A J. The distribution of seagrass species in shark bay, Western Australia, with notes on their ecology[J]. Aquatic Botany, 1988, 30(4): 305-317. DOI:10.1016/0304-3770(88)90063-0 |

| [13] |

UNESCO. UNESCO marine world heritage: Custodians of the globe's blue carbon assets[R]. Paris, France: UNESCO, 2020.

|

| [14] |

LARKUM A W D, KENDRICK G A, RALPH P J. Seagrasses of Australia: Structure, ecology and conservation[M]. Cham, Switzerland: Springer, 2018.

|

| [15] |

SERRANO O, LOVELOCK C E, DUARTE C M. Australian vegetated coastal ecosystems as global hotspots for climate change mitigation[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 4313. DOI:10.1038/s41467-019-12176-8 |

| [16] |

MARSH H, PENROSE H, EROS C, et al. Dugong: Status report and action plans for countries and territories(UNEP/DEWA/RS. 02-1)[R]. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2002.

|

| [17] |

MARSH H, PRINCE R, SAALFELD W, et al. The distribution and abundance of the dugong in Shark Bay, Western Australia[J]. Wildlife Research, 1994, 21(2): 149-161. DOI:10.1071/WR9940149 |

| [18] |

Shark Bay, Western Australia[EB/OL]. [2021-05-28]. https://whc.unesco.org/en/list/578.

|

| [19] |

BIRCH W R, BIRCH M. Succession and pattern of tropical intertidal seagrasses in Cockle Bay, Queensland, Australia: A decade of observations[J]. Aquatic Botany, 1984, 19(3/4): 343-367. |

| [20] |

KIRKMAN H, KIRKMAN J. Long-term seagrass meadow monitoring near Perth, Western Australia[J]. Aquatic Botany, 2000, 67(4): 319-332. DOI:10.1016/S0304-3770(00)00097-8 |

| [21] |

JONES B L, UNSWORTH R K F, MCKENZIE L J, et al. Crowdsourcing conservation: The role of citizen science in securing a future for seagrass[J]. Marine Pollution Bulletin, 2018, 134: 210-215. DOI:10.1016/j.marpolbul.2017.11.005 |

| [22] |

YAAKUB S M, MCKENZIE L J, ERFTEMEIJER P L, et al. Courage under fire: Seagrass persistence adjacent to a highly urbanised city-state[J]. Marine Pollution Bulletin, 2014, 83(2): 417-424. DOI:10.1016/j.marpolbul.2014.01.012 |

| [23] |

MCKENZIE L M, LONG W J L, COLES R, et al. Seagrass-watch: Community based monitoring of seagrass resources[J]. Biologia Marina Mediterranea, 2000, 7(2): 393-396. |

| [24] |

ROELFSEMA C M, KOVACS E M, PHINN S R. Field data sets for seagrass biophysical properties for the Eastern Banks, Moreton Bay, Australia, 2004-2014[J]. Scientific Data, 2015, 2: 150040. DOI:10.1038/sdata.2015.40 |

| [25] |

PREEN A, MARSH H. Response of dugongs to large-scale loss of seagrass from hervey bay, Queensland, Australia[J]. Wildlife Research, 1995, 22(4): 507-519. DOI:10.1071/WR9950507 |

| [26] |

SINCLAIR E A, SHERMAN C D H, STATTON J, et al. Advances in approaches to seagrass restoration in Australia[J]. Ecological Management & Restoration, 2021, 22(1): 10-21. |

| [27] |

TAN Y M, DALBY O, KENDRICK G A, et al. Seagrass restoration is possible: Insights and lessons from Australia and New Zealand[J]. Frontiers in Marine Science, 2020, 7: 1-27. DOI:10.3389/fmars.2020.00001 |

| [28] |

BASTYAN G R, CAMBRIDGE M L. Transplantation as a method for restoring the seagrass Posidonia australis[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2008, 79(2): 289-299. DOI:10.1016/j.ecss.2008.04.012 |

| [29] |

范航清, 邱广龙, 石雅君, 等. 中国亚热带海草生理生态学研究[M]. 北京: 科学出版社, 2011.

|

| [30] |

KILMINSTER K, MCMAHON K, WAYCOTT M, et al. Unravelling complexity in seagrass systems for management: Australia as a microcosm[J]. Science of the Total Environment, 2015, 534: 97-109. DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.04.061 |