2. 海南省农垦设计院有限公司,海南海口 570206;

3. 东北农业大学公共管理与法学院,黑龙江哈尔滨 150030;

4. 滁州学院经济与管理学院,安徽滁州 239000

2. Hainan State Farms Design Institute, Haikou, Hainan, 570206, China;

3. School of Public Administration and Law, Northeast Agricultural University, Harbin, Heilongjiang, 150030, China;

4. School of Economics and Management, Chuzhou University, Chuzhou, Anhui, 239000, China

国土空间作为支撑人类生存与发展的空间载体,是山水林田湖草沙的综合体现,是生产、生活、生态功能交互的复杂系统。随着《生态文明体制改革总体方案》和《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》的颁布实施,我国逐步建立起统筹推进自然资源集中统一管理、空间规划体系建设与国土空间生态修复的管理机制,将优化国土空间开发格局作为推进生态文明建设的重要抓手。国土空间规划中的“城镇空间、农业空间、生态空间”(以下简称“三区空间”)是由土地利用类型抽象而成,是生活、生产、生态空间在规划实践中的进一步深化[1],直接对应城镇开发、粮食生产和生态保护3个战略格局,更适宜在大中尺度分析。因此,合理构建统筹协调的“三区空间”,促进国土空间格局优化,是国土空间规划编制中亟待解决的重要问题之一[2]。

海南岛作为我国重要的热带大岛,不仅具有独特的地理位置和复杂的人口结构,还展现出蓬勃的社会经济发展态势,是“21世纪海上丝绸之路”的重要战略支点[3]。近年来,随着中共中央、国务院相继出台政策,明确要在海南省建设自由贸易港和国家生态文明试验区,该地区的发展迎来了新的历史机遇。在此背景下,海南岛积极响应国家关于森林保护、重点生态功能区建设和国土空间生态修复的号召,实施了一系列严格的生态保护措施。然而,社会经济政策的实施也加速了建设用地的扩张,导致土地利用类型发生剧烈变化,“三区空间”重叠交织,矛盾日益凸显[4],严重限制了海南岛的高质量可持续发展。因此,构建结构合理、空间有序的土地资源要素格局,统筹布局“三区空间”的重要性和紧迫性愈加显著。

当前关于“三区空间”的研究主要集中在概念内涵阐释、用地分类与功能识别、“三区三线”管控、空间优化策略及生态环境效应分析[5]等方面,对长时间尺度下“三区空间”的演化过程及未来发展趋势的研究相对不足。在研究方法层面,现有研究多采用图谱分析、空间聚集性和空间相关性等常规空间分析方法[6-7],针对“三区空间”演变规律和未来趋势的深入分析仍较欠缺;在研究区域选择上,现有成果主要集中在东北地区[8]、黄河流域[9]、长江经济带[10]等区域,而对热带地区特别是南部重要经济发展地理单元的“三区空间”研究明显不足。在全国推进以“三区三线”为核心的国土空间用途管制体系建设背景下,亟须基于历史演变规律开展科学预测研究,为区域发展战略制定提供决策依据[11]。

当前,关于未来国土空间模拟与优化的研究主要采用元胞自动机马尔科夫模型(CA-Markov模型)[12]、小尺度土地利用变化及其空间效益模型(CLUS-S模型)[13]、未来土地利用模拟模型(FLUS模型)[14]等。这些模型能够模拟自然和社会经济因素共同作用下的土地利用时空动态变化过程,通过定量分析各类用地变化,结合驱动因子预测其未来发展趋势。然而,现有模型难以动态模拟多种土地利用类型的斑块级变化,且无法同时兼顾数量预测与空间格局预测的双重需求[15-17]。针对上述问题,Liang等[18]提出了斑块生成土地利用模拟模型(PLUS模型),该模型基于元胞自动机理论,通过改进土地利用变化与影响因子之间的关系分析策略,显著提升了多情景下多种土地利用类型斑块变化的模拟能力。研究表明,PLUS模型在景观格局模拟、数量预测和空间精度等方面均优于传统模型[19-21],因此近年来在土地利用变化和国土空间模拟预测研究领域得到了广泛应用。

在“多规合一”国土空间规划体系背景下,本研究基于城镇、农业、生态三大空间主导功能,探究海南岛的区域空间演化规律及未来发展趋势。从“三区空间”视角出发,综合运用空间转移矩阵和PLUS模型,系统分析2000-2020年海南岛土地利用与“三区空间”的时空演变特征,并通过模拟2020年的土地利用分布对PLUS模型的精度进行验证,在满足精度要求的基础上,对2030年海南岛“三区空间”开展多情景模拟与预测,可为优化海南岛国土空间格局、调整土地利用结构、制定生态环境保护政策以及编制各级国土空间规划提供科学依据,进而推动海南岛生态文明建设与可持续发展。

1 材料与方法 1.1 研究区概况海南岛的地理位置介于18°10′-20°10′N,108°37′-111°03′E,位于中国大陆最南端,地处南海大陆架北部,与雷州半岛隔海相望。全岛总面积约3.4万km2,常住人口约1 008万。该地区属于典型的热带季风海洋性气候区,高温多雨,长夏无冬,年平均气温为23.8-27.0 ℃,年降水量为1 000-2 500 mm,年日照时数为1 750-2 650 h。岛上动植物资源丰富,是热带雨林、热带季雨林的重要分布区。耕地面积占比最大,主要种植作物为水稻。

1.2 数据来源及处理 1.2.1 数据来源本研究涉及的数据包括海南岛的土地利用数据和驱动因子数据。①土地利用数据。本研究采用的2000年、2010年、2020年中国土地利用数据(CN-LUCC)来源于中国科学院资源环境科学数据平台(http://www.resdc.cn)。该数据集的总体精度在89%以上,具有较高的可信度[11]。根据我国的土地资源及其利用属性,CN-LUCC的一级土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、建设用地(城乡、工矿、居民用地)、未利用土地6类。②驱动因子数据。土地利用变化是多重因子共同驱动的结果[22]。根据海南岛的实际情况,本研究选取的土地利用驱动因子主要包括自然地理因素、空间距离因子和社会经济因素。其中,高程数据来源于地理空间数据云(https://www.gscloud.cn),坡度由数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)提取得到;年均降水量和气温数据来源于国家气象科学数据中心(https://data.cma.cn);土壤类型数据、人口数据及国内生产总值(GDP)数据来源于中国科学院资源环境科学数据平台;空间距离因子来源于全国地理信息资源目录服务系统(https://www.webmap.cn),利用ArcGIS Pro 3.5平台中的欧氏距离模块得到,详见表 1。

| 数据类型Data type | 数据名称Data name | 来源Source | |

| Land use | CN-LUCC | Resource and Environmental Science Data Platform, spatial resolution is 30 m | |

| Driving factor | Physical geographical factor | Elevation | Geospatial Data Cloud, spatial resolution is 30 m |

| Slope | |||

| Soil type | Resource and Environmental Science Data Platform, spatial resolution is 1 km | ||

| Mean Annual Temperature (MAT) | China Meteorological Data Network,spatial resolution is 1 km | ||

| Mean Annual Precipitation (MAP) | |||

| Spatial distance factor | Distance from Settlements (DS) | National Catalogue Service For Geographic Information, spatial resolution is 30 m | |

| Distance from Town (DT) | |||

| Distance from the Village (DV) | |||

| Distance from Dart (DD) | |||

| Distance from the River (DR) | |||

| Socioeconomic factor | Population | Resource and Environmental Science Data Platform, spatial resolution is 1 km | |

| GDP | |||

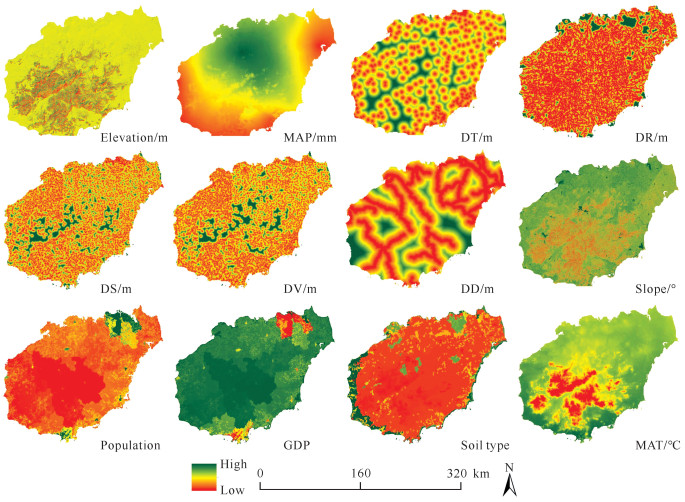

将以上数据在ArcGIS Pro 3.5平台中实现空间栅格化,统一各栅格数据的投影坐标系为WGS_1984_UTM_49N,经研究区边界掩膜、裁剪、镶嵌、双线性插值等处理(图 1),将不同分辨率的数据重采样为30 m×30 m。

|

| The soil types from high to low are Semi-Luvisols, Dark Semi-hydromorphic soils, Skeletol primitive soils, Anthrosols, Saline soils, and Ferralsols. 图 1 驱动因子分布图[审图号:琼S(2023)119号] Fig. 1 Distribution map of driving factors [Drawing review number: 琼S(2023)119号] |

1.2.2 “三区空间”划分

参考魏伟等[8]的研究,采用“三区三线”中“三区”的划分方法,将海南岛的国土空间分为3种类型,即城镇空间、农业空间、生态空间。以CN-LUCC中的土地利用类型为基础,界定海南岛的“三区空间”,如表 2所示。其中,城镇空间为人造地表,包括城乡、工矿、居民用地,主导功能为产业发展,促进城镇发展与城市化建设;农业空间主要为耕地,主导功能为农田保护和粮食安全;生态空间包括林地、草地、水域、未利用土地等可以提供生态服务或生态产品且具有自然属性的功能空间,主导功能为保障生态安全、保护生态脆弱区和重要区。

| “三区空间”类型“Three-Zone Space” type | CN-LUCC土地利用类型CN-LUCC land use type | |

| 一级类型 | 二级类型 | |

| Urban space | Built-up land | Cities and towns, rural settlements, industry and traffic land |

| Agricultural space | Farmland | Paddy field, dry farmland |

| Ecological space | Forestland | Shrubbery land, sparsely forested woodland, other forest land |

| Grassland | High coverage grassland, middle coverage grassland, low coverage grassland | |

| Waterbody | River, canal, lake, reservoir and waterholeGlacier and firm, tidal marsh shoal and reed land | |

| Unused | Sandy land, Gobi, saline-alkali land, swampland, bare land, rock and gravel, other unused land | |

1.3 研究方法 1.3.1 空间类型转化分析

① 单一空间类型动态度。单一空间类型动态度表示该区域不同空间类型在不同时间段的变化速度和幅度[23-25],能够很好地表征空间格局变化趋势及变化特征,计算公式如式(1)所示:

| $ D=\frac{U_b-U_a}{U_a} \times \frac{1}{T} \times 100 \%, $ | (1) |

式中,D为某一类空间类型动态度;Ua、Ub分别为研究初期(a)和研究末期(b)空间类型的面积;T为研究时段,即a和b的间隔年份。

② 空间转移矩阵。空间转移矩阵用来刻画区域内“三区空间”类型和土地利用类型相互转换的数量关系,揭示海南岛“三区空间”类型在功能上转型的增减和变化过程[23],计算公式如式(2)所示:

| $ S_{i j}=\left(\begin{array}{ccc} S_{11} & \cdots & S_{1 n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{n 1} & \cdots & S_{n n} \end{array}\right), $ | (2) |

式中,Sij为研究区的土地利用转移矩阵;i、j分别为转移前和转移后的空间类型;n表示研究区内的空间类型数量。利用ArcGIS Pro 3.5平台的空间叠加功能进行栅格叠加,得到转移矩阵的结果和不同年份空间类型的相互转化情况。

1.3.2 PLUS模型PLUS模型是基于FLUS模型改进的栅格数据土地利用变化模拟模型。该模型采用土地扩张分析策略(Land Expansion Analysis Strategy,LEAS)构建转化规则挖掘框架,结合基于阈值下降的多类型随机斑块种子CA-Markov模型,能够模拟多种空间类型的斑块演变过程。该模型不仅能分析不同土地利用类型演变的驱动因素及其影响,还能在精细分辨率下模拟林地、草地等自然类型斑块的动态变化,具有较高的模拟精度和准确性[18]。

根据马尔科夫链(Markov chain)预测未来土地需求模块对时间序列的要求,本研究选取3期间隔10年的土地利用数据。首先利用PLUS模型的LEAS模块叠加分析2000年和2010年土地利用类型栅格数据,获取2000-2010年土地利用类型变化数据。在LEAS模块中,采用随机森林算法(决策树数量设为20,采样率为0.01,特征变量数为16)识别土地利用变化和驱动力因素,并生成各类土地利用类型的发展概率图集。

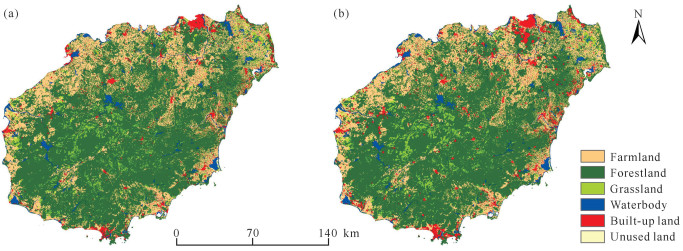

基于2000年和2010年的土地利用数据,运用马尔科夫链预测2020年各土地利用类型的栅格数量。随后将各土地利用类型的发展概率图集和2010年的土地利用数据输入CARS模块,模拟2020年海南岛的土地利用格局。将模拟结果与2020年海南岛实际土地利用类型数据进行验证分析,总体精度和Kappa系数分别为0.92和0.86(图 2),表明模型具有较高的可靠性,能够满足海南岛未来土地利用变化的模拟需求。

|

| 图 2 2020年海南岛土地利用分布现状(a)与模拟结果(b) Fig. 2 Spatial distribution of land use status (a) and simulation results (b) of Hainan Island in 2020 |

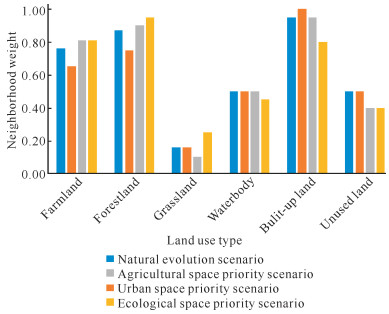

1.3.3 多情景设置

本研究基于《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》,采用情景分析方法,构建自然演变、城镇空间优先、农业空间优先和生态空间优先4种情景。根据研究区实际情况,综合考虑各项影响因素,设置不同情景下各土地利用类型的邻域权重(图 3)。各情景的转移成本矩阵参考历史土地利用类型变化规律和Fu等[26]的研究成果进行设置(表 3)。

|

| The closer the neighborhood weight is to 1, the stronger the expansion ability of the land use type. 图 3 不同情景下各土地利用类型的邻域权重 Fig. 3 Neighborhood weight of land use types in different scenarios |

| 情景类型Scenario | 土地利用类型Land use type | 耕地Farmland | 林地Forestland | 草地Grassland | 水域Waterbody | 建设用地Built-up land | 未利用地Unused land |

| Natural evolution scenario | Farmland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Forestland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Grassland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Waterbody | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Built-up land | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Unused land | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Urban space priority scenario | Farmland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Forestland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| Grassland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |

| Waterbody | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| Built-up land | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| Unused land | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Agricultural space priority scenario | Farmland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Forestland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |

| Grassland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |

| Waterbody | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |

| Built-up land | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| Unused land | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Ecological space priority scenario | Farmland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Forestland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Grassland | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

| Waterbody | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

| Built-up land | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| Unused land | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Note: 1 indicates that it can be converted and 0 indicates that it cannot be converted. | |||||||

① 自然演变情景。该情景假设土地利用类型保持现有发展规律,不考虑规划政策干预。基于2010-2020年土地利用演变趋势,维持各土地利用类型之间的转换关系不变,运用马尔科夫链预测2030年海南岛自然演变情景下的土地利用情况。

② 城镇空间优先情景。根据《海南省总体规划(2015-2030)纲要》和国土空间“三条红线”原则,优先保障城镇发展空间。除耕地与建设用地禁止相互转换外,其他土地利用类型均可转为建设用地。在自然演变情景预测的基础上,林地、草地向建设用地的转移概率提高20%,建设用地向林地、草地和未利用地的转移概率降低20%[11]。

③ 农业空间优先情景。遵循《海南省国土空间总体规划(2020-2035年)》,保护基础农业空间,严格保护永久基本农田,控制耕地转为建设用地,其他土地利用类型转为农业空间的概率提升30%,相应降低耕地转为建设用地的概率。

④ 生态空间优先情景。保障生态安全,优先保护林地、草地资源,限制向永久基本农田转化。在生态保护红线的基础上合并湿地、红树林等生态保护区,设置为限制发展区域。将林地、草地向建设用地的转移概率降低50%,耕地向建设用地的转移概率降低30%,同时将耕地、草地向林地的转移概率提高30%。

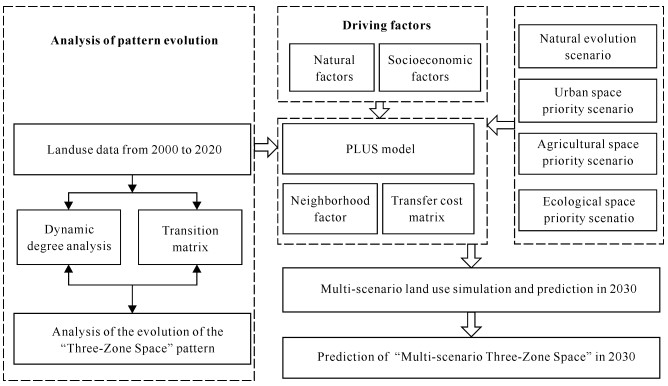

1.3.4 “三区空间”模拟本研究综合考虑自然、社会经济等因素,基于PLUS模型模拟得出海南岛2023年土地利用类型分布。在此基础上,结合“三区空间”划分方案,利用ArcGIS Pro 3.5平台的空间分析功能,实现对海南岛2023年“三区空间”格局的模拟预测。海南岛“三区空间”格局演变及多情景模拟研究框架如图 4所示。

|

| 图 4 研究框架 Fig. 4 Research framework |

2 结果与分析 2.1 海南岛“三区空间”演化特征

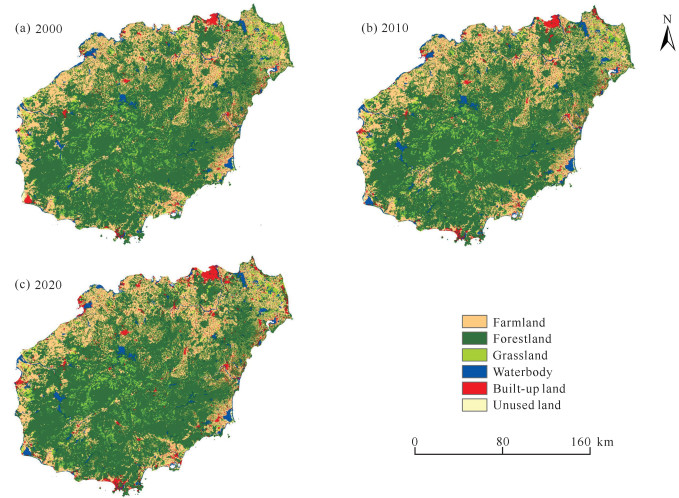

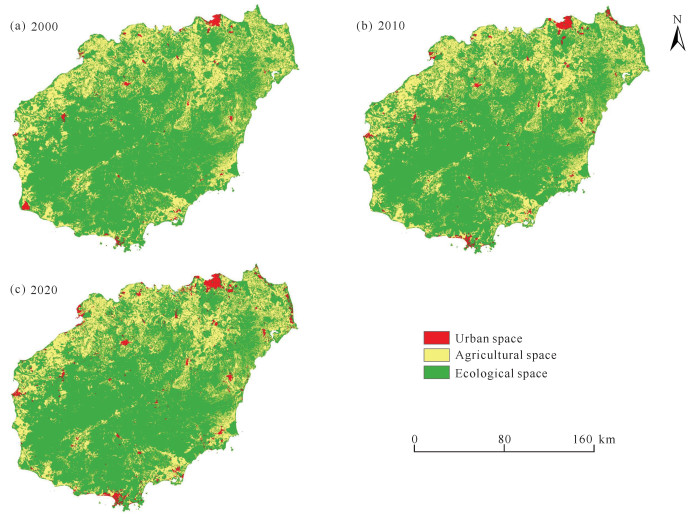

根据海南岛不同时期的土地利用类型和“三区空间”分布情况(表 4、图 5、图 6)可以看出, 海南岛“三区空间”呈“整体分散、局部集聚”的分布特征,其中生态空间占主导地位,占总面积的70%以上。生态空间以林地为主,呈片状集中分布于海南岛中南部,特别是五指山、琼中、白沙等内陆市县。农业空间呈“北强南弱”的分布特征,具有明显的空间异质性,其面积占海南岛总面积的25%以上,以耕地为主,主要分布在海南岛北部自然本底条件较好的平原、台地地区。城镇空间则呈点状分布,具有“小范围集聚、沿海多、内陆少”的特点。生态空间和农业空间是海南岛主要的空间类型,两者面积之和占总面积的97%以上,城镇空间最小。

| 三区空间“Three-Zone Space” | 土地利用类型Land use type | 2000 | 2010 | 2020 | 土地利用动态度/%Dynamic of land use/% | “三区空间”动态度/%Dynamic of “Three-Zone Space”/% | |||||

| 面积/km2Area/km2 | 比例/%Propor-tion/% | 面积/km2Area/km2 | 比例/%Propor-tion/% | 面积/km2Area/km2 | 比例/%Propor-tion/% | ||||||

| Urban space | Built-up land | 780.94 | 2.28 | 904.00 | 2.64 | 1 320.30 | 3.85 | 69.07 | 69.07 | ||

| Agricultural space | Farmland | 9 008.15 | 26.29 | 8 892.54 | 25.95 | 8 704.80 | 25.40 | -3.37 | -3.37 | ||

| Ecological space | Forestland | 21 837.65 | 63.72 | 21 752.69 | 63.47 | 21 538.64 | 62.85 | -1.37 | |||

| Grassland | 1 230.48 | 3.59 | 1 134.78 | 3.31 | 1 150.47 | 3.36 | -6.50 | ||||

| Waterbody | 1 272.33 | 3.71 | 1 493.36 | 4.36 | 1 468.58 | 4.29 | 15.42 | ||||

| Unused land | 141.22 | 0.41 | 93.40 | 0.27 | 87.97 | 0.26 | -37.71 | -0.94 | |||

|

| 图 5 2000-2020年海南岛土地利用类型分布 Fig. 5 Distribution of land use type in Hainan Island from 2000 to 2020 |

|

| 图 6 2000-2020年海南岛“三区空间”分布 Fig. 6 Distribution of "Three-Zone Space" in Hainan Island from 2000 to 2020 |

从2000-2020年“三区空间”动态度(表 4)来看,生态空间和农业空间的“三区空间”动态度均为负值,分别为-0.94%和-3.37%,说明这两种空间类型的面积呈减少趋势,具体表现为林地、草地、耕地分别减少299.01、80.01、303.35 km2。与此同时,水域面积呈增长趋势,动态度为15.42%。城镇空间呈增加态势,与2000-2010年相比,2010-2020年的增速明显加快,由15.76%增至46.05%。这一变化趋势与海口、三亚等城市建设用地快速扩张的实际情况相符,反映了社会经济发展和人类活动增强对城镇空间变化的加速作用。

2.2 海南岛“三区空间”转化特征从2000-2020年海南岛“三区空间”转移矩阵(表 5)可以看出,研究期间各空间类型均发生不同程度的相互转化,以生态空间与农业空间相互转换为主,且主要集中在沿海地带。其中,农业空间和生态空间的转出面积分别达829.53 km2和825.86 km2。林地转耕地面积占林地总转出面积的41.68%,而耕地转林地面积为373.36 km2。农业空间与生态空间的相互转换呈现明显特征:林地向耕地转移的面积最大,占比为71.10%;耕地向林地转移的面积也最大,占比为62.27%。这种转换格局可能与海南省实施的“绿化宝岛”植树造林和退耕还林等生态工程有关,这些措施有效保障了岛内林地资源的动态平衡。此外,研究期间城镇空间扩张明显,总面积增加539.36 km2,其转入来源主要为生态空间和农业空间(分别占转入面积的52.10%和47.90%),这表明城镇化进程中的建设用地扩张主要通过对耕地和林地的占用来实现。

| Unit: km2 | |||||||||||||||||||||||||||||

| “三区空间”“Three-Zone Space” | 城镇空间Urban space | 农业空间Agricultural space | 生态空间Ecological space | 转出Loss | |||||||||||||||||||||||||

| Urban space | 556.34 | 98.33 | 126.27 | 224.60 | |||||||||||||||||||||||||

| Agricultural space | 365.95 | 8 178.62 | 463.58 | 829.53 | |||||||||||||||||||||||||

| Ecological space | 398.01 | 427.85 | 23 655.81 | 825.86 | |||||||||||||||||||||||||

| Gain | 763.96 | 526.18 | 589.85 | ||||||||||||||||||||||||||

2.3 海南岛“三区空间”多情景模拟

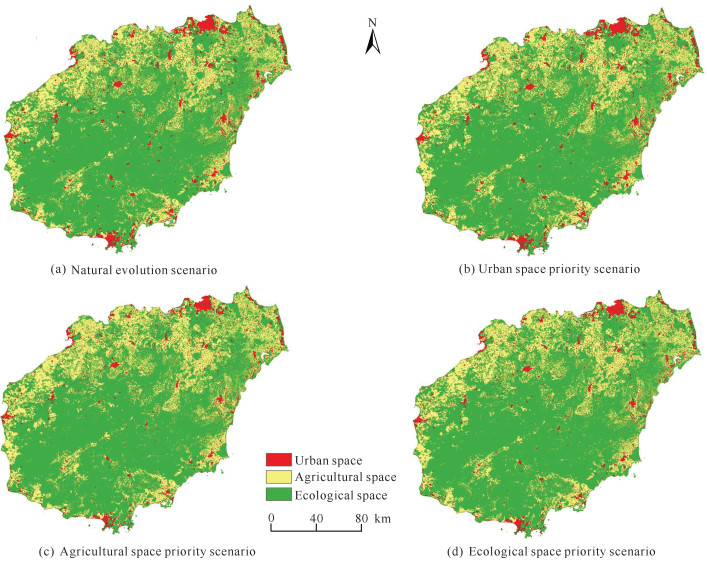

本研究基于2000-2020年土地利用数据和转移概率,模拟预测2030年海南岛在不同情景模拟下的“三区空间”分布格局(图 7、表 6)。结果显示,林地和耕地仍是海南岛主要的土地利用类型,二者面积占海南岛总面积的87%以上;林地在自然演变、城镇空间优先、农业空间优先和生态空间优先4种情景中均占据主导地位,分别占总面积的62.20%、62.20%、62.20%和63.88%。

|

| 图 7 2030年海南岛不同情景下“三区空间”的分布格局 Fig. 7 "Three-Zone Space" simulation results of different scenarios in Hainan Island in 2030 |

| Unit: % | |||||||||||||||||||||||||||||

| 情景类型Scenario | 城镇空间Urban space | 农业空间Agricultural space | 生态空间Ecological space | ||||||||||||||||||||||||||

| 林地Forestland | 草地Grassland | 水体Waterbody | 未利用地Unused land | 合计Total | |||||||||||||||||||||||||

| Natural evolution | 4.91 | 24.91 | 62.20 | 3.41 | 4.33 | 0.24 | 70.18 | ||||||||||||||||||||||

| Urban space priority | 4.95 | 25.70 | 62.20 | 2.63 | 4.29 | 0.24 | 69.36 | ||||||||||||||||||||||

| Agricultural space priority | 3.90 | 26.61 | 62.20 | 2.76 | 4.29 | 0.24 | 69.49 | ||||||||||||||||||||||

| Ecological space priority | 3.99 | 24.91 | 63.88 | 2.68 | 4.30 | 0.24 | 71.10 | ||||||||||||||||||||||

自然演变情景下,延续2000-2010年土地利用变化趋势,相较于2010年,城镇空间大幅度增加(增加363.49 km2),占海南岛总面积的5.17%。为满足城镇扩张和经济需求,农业空间和生态空间分别减少0.50%和0.75%。

城镇空间优先情景下,建设用地是主要的土地利用类型,需提高建设用地转换成本,同时增加城镇空间的转入概率。该情景下,城镇空间相较2020年增加375.44 km2,增幅为44.92%;农业空间增加102.55 km2;而生态空间减少477.99 km2,主要是草地大面积减少(减少2.76%)。城镇空间呈现以海岸带建筑群为中心向外扩张的格局,增加部分位于海口和三亚沿海,主要由生态空间转化而来。农业空间变化集中在农村聚居区周边。该情景以牺牲生态环境为代价。

农业空间优先情景下,耕地不能转化为其他土地利用类型,同时增加农业空间的转入概率。总体来看,相较于2020年,农业空间增加415.89 km2,城镇空间仅增加0.05%,城镇扩张速度相对放缓。生态空间减少433.40 km2,其中林地和草地分别减少0.65%和0.60%。从空间分布来看,变化主要发生在海南岛北部,与生态空间结合紧密,耕地需求促使生态空间向农业空间转化。

生态空间优先情景下,生态空间被优先保护不被占用,同时加大生态修复和环境保护力度,促进城镇空间和农业空间向林地、草地和水域转化。该情景下,相较于2020年,生态空间增加0.36%,其中林地作为生态用地得到有效保护,面积增加354.10 km2。城镇空间增加46.02 km2,而农业空间呈减少态势。从空间分布来看,生态空间的增加主要集中在海南岛腹地和西北部,得益于自然保护区建设和退耕还林政策,与海南岛的发展规划较为吻合。

未来应基于土地功能分区,重点优化耕地、林地和建设用地比例,统筹生产、生活、生态三大功能,实现经济增长与生态保护的双赢格局,促进海南岛可持续发展。

3 讨论海南岛“三区空间”的合理规划是海南省自由贸易港和生态文明建设的核心组成部分,统筹优化“三区空间”布局,对实现全岛空间格局的合理配置、促进产业结构绿色转型以及改善生态环境具有重要战略意义。当前,海南省正处于自由贸易港加速建设阶段,《海南自由贸易港建设总体方案》明确提出,要优化农业空间布局,发展现代化、绿色化的热带特色农业;强化生态空间保护,推动生态修复和生态系统功能提升;同时科学规划城镇空间,推动城镇化与产业集聚协调发展。通过深入研究农业、生态、城镇3类空间的演化趋势,科学预测海南省未来的空间格局变化,将有效支撑自由贸易港建设目标的实现。本研究对促进海南省农业空间集约高效、城镇空间宜居适度、生态空间山清水秀具有重要的实践价值。

从海南岛“三区空间”的变化特征来看,生态空间与农业空间相互转换、农业空间持续缩减,这一现象与政府严格推行退耕还林还草政策、2010年海南国际旅游岛建设推动的城市化发展密切相关,该结论与雷金睿等[3]、白婷婷等[27]的研究结果一致。从“三区空间”模拟结果来看,各土地利用类型的变化趋势与该情境设定下的发展趋势相同,且PLUS模型的模拟精度较好,总体精度和Kappa系数分别达到0.92和0.86(图 2),这为未来多情景模拟提供了可靠基础。模拟结果显示,不同情景下,城镇空间均呈不同程度的扩张态势,其中城镇空间优先情景扩张最为显著,相较于2020年面积增加达375.44 km2;而生态空间优先情景下,草地和林地面积均呈增长趋势,生态空间增加0.36%,符合当前绿色发展理念。

本研究尚存在一定局限性。首先,受数据精度、可获得性和模型限制,采用的30 m分辨率遥感影像存在一定误差,未来可尝试采用WorldView、GF系列等更高精度的遥感数据。其次,模拟精度选择方面有待深入研究,PLUS模型中邻域权重参数的设定具有一定主观性。最后,尽管研究综合选取了12种自然和社会经济驱动因子,但土地利用模拟作为复杂过程,仍需考虑生物、地质灾害、人为干扰等其他因素。后续研究应纳入更多驱动因子,对海南岛“三区空间”开展更全面、系统的分析。

4 结论本研究基于2000-2020年土地利用数据,分析了海南岛土地利用和“三区空间”的时空演变特征,并运用PLUS模型设置自然演变、城镇空间优先、农业空间优先和生态空间优先4种情景,模拟预测了2030年海南岛“三区空间”格局,主要结论如下。

①“三区空间”呈“整体分散、局部集聚”的分布特征,以生态空间分布为主,占总面积的70%以上。2000-2020年,生态空间和农业空间逐渐减少,其中林地、草地和耕地面积分别减少299.01、80.01、303.35 km2;城镇空间增幅高达69.07%。

②“三区空间”出现不同程度的相互转化,以生态空间与农业空间相互转换为主,主要集中在沿海地带。生态空间和农业空间转出面积较大,分别转出829.53 km2和825.86 km2;城镇空间的增加主要来源于这两类空间的转入。

③ 不同情景模拟下“三区空间”呈现不同变化趋势。自然演变情景下,农业空间和生态空间分别减少0.50%和0.75%,相较于2010年,城镇空间增加363.49 km2;城镇空间优先情景下,城镇空间侵占生态空间的速度加快,相较于2020年增幅高达44.92%;农业空间优先情景下,相较于2020年,城镇空间的扩张速度相对放缓,农业空间增加415.89 km2,以海南岛北部变化最为明显;生态空间优先情景下,相较于2020年,生态空间增幅为0.36%,主要分布在海南岛腹地和西北部,农业空间出现减少态势。

| [1] |

王颖, 刘学良, 魏旭红, 等. 区域空间规划的方法和实践初探: 从"三生空间"到"三区三线"[J]. 城市规划学刊, 2018(4): 65-74. |

| [2] |

魏伟, 尹力, 谢波, 等. 国土空间规划背景下黄河流域"三区空间"演化特征及机制[J]. 经济地理, 2022, 42(3): 44-55, 86. |

| [3] |

雷金睿, 陈宗铸, 陈小花, 等. 1980-2018年海南岛土地利用与生态系统服务价值时空变化[J]. 生态学报, 2020, 40(14): 4760-4773. |

| [4] |

LIU Q, YANG D D, CAO L, et al. Assessment and prediction of carbon storage based on land use/land cover dynamics in the tropics: a case study of Hainan Island, China[J]. Land, 2022, 11(2): 244. DOI:10.3390/land11020244 |

| [5] |

郭锐, 陈东, 樊杰. 国土空间规划体系与不同层级规划间的衔接[J]. 地理研究, 2019, 38(10): 2518-2526. DOI:10.11821/dlyj020171118 |

| [6] |

纪珮瑶. 基于图谱分析的海南岛海岸带土地利用与生态系统服务价值响应研究[D]. 海口: 海南大学, 2022.

|

| [7] |

段璇瑜, 龚文峰, 孙雨欣, 等. 海南岛海岸带土地利用变化及其对碳储量时空演变的影响[J]. 水土保持通报, 2022, 42(5): 301-311. |

| [8] |

魏伟, 尹力. 东北地区"三区空间"格局演化特征及驱动机制[J]. 地理科学, 2023, 43(2): 324-336. |

| [9] |

魏伟, 尹力, 谢波, 等. 国土空间规划背景下黄河流域"三区空间"演化特征及机制[J]. 经济地理, 2022, 42(3): 44-55, 86. |

| [10] |

魏伟, 缪江波, 夏俊楠, 等. 湖北省长江经济带沿岸地区"三区空间"演化特征及机制分析(2010-2017)[J]. 经济地理, 2020, 40(2): 132-142. |

| [11] |

袁雪松, 周俊, 胡蓓蓓, 等. 基于FLUS模型粤港澳大湾区"三生空间"多情景模拟预测[J]. 地理科学, 2023, 43(3): 564-574. |

| [12] |

胡雪丽, 徐凌, 张树深. 基于CA-Markov模型和多目标优化的大连市土地利用格局[J]. 应用生态学报, 2013, 24(6): 1652-1660. |

| [13] |

李媛洁, 叶长盛, 黄小兰. 基于CLUE-S模型的南昌市"三生" 空间时空演变及情景模拟研究[J]. 水土保持研究, 2021, 28(5): 325-332. |

| [14] |

TAN Z, GUAN Q Y, LIN J K, et al. The response and simulation of ecosystem services value to land use/land cover in an oasis, Northwest China[J]. Ecological Indicators, 2020, 118: 106711. DOI:10.1016/j.ecolind.2020.106711 |

| [15] |

张经度, 梅志雄, 吕佳慧, 等. 纳入空间自相关的FLUS模型在土地利用变化多情景模拟中的应用[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(3): 531-542. |

| [16] |

严冬, 李爱农, 南希, 等. 基于Dyna-CLUE改进模型和SD模型耦合的山区城镇用地情景模拟研究: 以岷江上游地区为例[J]. 地球信息科学学报, 2016, 18(4): 514-525. |

| [17] |

牛统莉, 熊立华, 陈杰, 等. 基于PLUS模型的长江流域土地利用变化模拟与多情景预测[J]. 武汉大学学报(工学版), 2024, 57(2): 129-141, 151. |

| [18] |

LIANG X, GUAN Q F, CLARKE K C, et al. Under- standing the drivers of sustainable land expansion using a patch-generating land use simulation (PLUS) model: a case study in Wuhan, China[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2021, 85: 101569. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2020.101569 |

| [19] |

汪勇政, 徐雅利, 余浩然. 基于PLUS-InVEST模型的安徽省碳储量时空变化预测[J]. 水土保持通报, 2023, 43(3): 277-289. |

| [20] |

ZHANG Z, HU B Q, JIANG W G, et al. Spatial and temporal variation and prediction of ecological carrying capacity based on machine learning and PLUS model[J]. Ecological Indicators, 2023, 154: 110611. DOI:10.1016/j.ecolind.2023.110611 |

| [21] |

GAO L, TAO F, LIU R R, et al. Multi-scenario simulation and ecological risk analysis of land use based on the PLUS model: a case study of Nanjing[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 85: 104055. DOI:10.1016/j.scs.2022.104055 |

| [22] |

张晓瑶, 张潇, 李冬花, 等. 城市土地利用变化对生态系统服务价值影响的多情景模拟: 以深圳市为例[J]. 生态学报, 2022, 42(6): 2086-2097. |

| [23] |

王柱莲, 王平, 支林蛟. 环滇池地区2000-2020年"三生"空间格局演变及其驱动力[J]. 水土保持通报, 2021, 41(6): 265-273, 281. |

| [24] |

刘盛和, 何书金. 土地利用动态变化的空间分析测算模型[J]. 自然资源学报, 2002, 17(5): 533-540. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.2002.05.002 |

| [25] |

刘湘南, 许红梅, 黄方. 土地利用空间格局及其变化的图形信息特征分析[J]. 地理科学, 2002, 22(1): 79-84. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2002.01.015 |

| [26] |

FU Q, HOU Y, WANG B, et al. Scenario analysis of ecosystem service changes and interactions in a mountain-oasis-desert system: a case study in Altay Prefecture, China[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 12939. DOI:10.1038/s41598-018-31043-y |

| [27] |

白婷婷, 徐栋, 武少腾. 生态系统服务时空交互特征及其驱动力: 以海南岛为例[J]. 中国环境科学, 2023, 43(11): 5961-5973. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2023.11.034 |