2. 武警海警总队广东支队,广东广州 510000;

3. 广西壮族自治区环境保护科学研究院,广西南宁 530022

2. Guangdong Detachment of the Armed Marine Police, Guangzhou, Guangdong, 510000;China;

3. Guangxi Research Academy of Environmental Sciences, Nanning, Guangxi, 530022, China

人类活动与自然界、生态系统之间存在着密切的联系。随着经济社会的快速发展,人类活动对自然环境的干扰加剧,导致生物多样性面临严重威胁,生态系统保护的紧迫性日益凸显[1]。在此背景下,如何平衡经济发展与环境保护的关系成为全人类面临的共同挑战。为应对这一挑战,世界各国正积极探索生态文明建设路径。生态文明本质上是以生境(Habitat)为核心[2],其建设过程与优化生境质量(Habitat quality)、维护生物多样性密切相关。生境概念由Grinnell于1917年提出,指生物生存的生态空间,包括生物赖以生存的场所和全部生态要素[3]。生境质量则是衡量生态系统对物种持续生存的支持能力[4]。早期生境研究,如Goertz[5]对草原棉鼠(Sigmodon hispidus)种群数量的调查,通常基于单一时点的野生动植物数据,存在研究尺度有限、数据获取困难等不足。近年来,InVEST模型凭借数据需求较小、可视化程度高等优势[6],在生境质量研究中展现出较强适用性,被国内外学者广泛应用于不同尺度区域研究[4, 7-9]。研究范畴已从单一物种拓展到生境与景观变化、土地利用变化的综合研究[10],并通过引入多源数据[11-12]、预测模型[12-13]和评价指标[14]对现有模型进行改进。现有研究主要关注生境质量时空演变特征,对空间分布关联性和集聚性的探讨仍较匮乏[10]。

广西作为我国生物多样性较丰富的地区之一,拥有1.8万种物种,物种数量位列全国第三[15],不仅是国家生物资源宝库,还是全球植物基因库的重要组成部分。随着“西部陆海新通道”“北部湾城市群”等国家战略的实施,广西城镇化进程加速,经济发展与生态保护的矛盾日益突出。现有研究多集中于物种层面[15-16],或局限于特定生境类型和小尺度自然单元[17-18],缺乏对广西生境质量的系统研究。因此,本研究深入探究广西生境质量时空变化规律及其空间关联特征,以期为区域生物多样性保护和土地资源可持续利用提供重要科学依据。

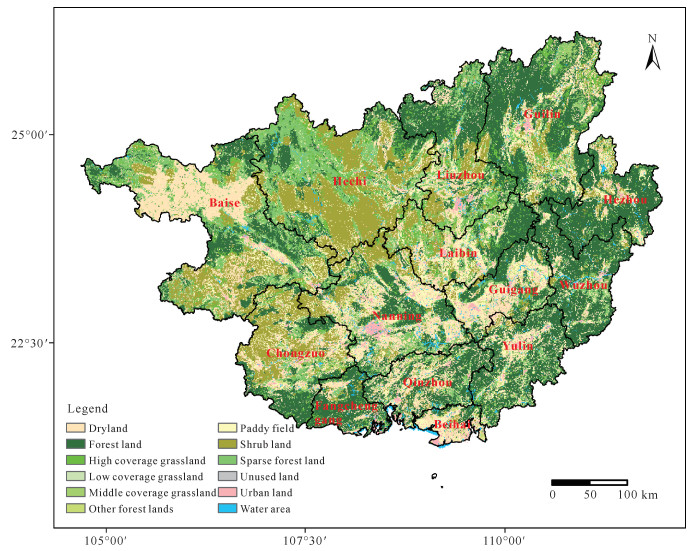

1 材料与方法 1.1 研究区概况广西下辖14个地级市,地理坐标介于北纬20°54′-26°24′、东经104°28′-112°04′,北回归线横贯中部,南临热带海洋,北接南岭山地,西接云贵高原(图 1)。气候类型以亚热带季风气候和热带季风气候为主。作为全国森林资源较为丰富的省区之一,广西具有森林、竹林、灌丛、草原、自然湿地等各种类型的陆地自然生态系统,森林覆盖率达63.1%。这些生态系统孕育了极其丰富的生物多样性,截至2023年,已记录陆生野生脊椎动物1 151种,其中国家重点保护物种324种;本土高等植物10 466种,其中国家重点保护物种234种,包含大量珍稀特有物种。广西现已建立223处自然保护地,总面积达225万公顷,占广西陆域国土面积的9.48%[19],为生物多样性保护提供了重要保障。

|

| 图 1 广西2020年土地利用分布图[审图号:GS(2022)4318号] Fig. 1 Land use distribution map of Guangxi in 2020 [Drawing review number: GS(2022)4318号] |

1.2 数据来源

用于生境质量变化分析的土地利用数据来自资源环境科学数据平台(https://www.resdc.cn/)2000年、2010年和2020年3个时期的数据产品,空间分辨率1 km,土地利用类型共分为6大类25小类。此外,道路的建设是对生境造成破坏的重要因素,也是本研究考虑纳入的重要因素,需要以同时期土地利用对应年份的道路数据作为支撑。相应年份的公路与铁路数据来源于OpenStreetMap中路网数据集(https://www.openstreetmap.org/),其中公路数据集选取字段为主要道路(Primary)和高速公路(Motorway)。

1.3 方法 1.3.1 土地利用转移矩阵土地利用转移矩阵的主要原理源自马尔科夫模型[20],它能够全面展示研究期内各土地利用类型之间的相互转移情况,并揭示期末各土地利用类型的具体来源。本研究通过对广西土地利用转移矩阵的分析,探究研究期内广西土地利用变化的转化过程与生境质量的关联。

1.3.2 生境质量指数和生境质量退化指数生境质量指数(Q)和生境质量退化指数(D)采用InVEST 3.13.0模型中Habitat Quality模块的定义,其基本原理是当生境类型对威胁源的敏感度和靠近程度增加时,该生境类型的生境退化指数也随之增加,这是由威胁源的数量、影响范围和生境类型斑块对威胁源的敏感度等3个因素共同构成的生境质量模型。生境质量指数和生境质量退化指数的具体计算方法和公式详见InVEST模型用户手册。

本研究基于2000年以来广西土地利用及其变化特征,共选取6类威胁源(表 1)。参考InVEST模型默认参数和文献[1, 7-8, 21-22],确定各类威胁源的影响范围及其距离衰减函数(线性或指数)。其中,建设用地和交通用地对生境质量的影响权重最大,且建设用地的影响范围最为显著。耕地作为人类活动密集区,也是重要的潜在威胁源。随着图斑与威胁源距离的减小,生境质量受到的影响程度逐渐增大,因此需要设定不同土地利用类型对威胁源的敏感度(表 2)。

| 威胁源Threat source | 最大影响距离/kmMaximum impact distance/km | 权重Weight | 相关性Correlation |

| Cultivated land | 5.0 | 0.5 | Linear |

| Construction land | 9.0 | 1.0 | Exponential |

| Industrial and mining land | 7.0 | 0.7 | Linear |

| Unused land | 5.0 | 0.5 | Linear |

| Main road | 7.5 | 1.0 | Exponential |

| Main railway | 8.0 | 1.0 | Exponential |

| 代码Code | 土地利用类型Land use type | 生境适宜度Habitat suitability | 敏感度Sensitivity | |||||

| 建设用地Construction land | 耕地Cultivated land | 未利用地Unused land | 工矿用地Industrial and mining land | 主要公路Main road | 主要铁路Main railway | |||

| 1 | Main road | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 2 | Main railway | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 11 | Paddy field | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |

| 12 | Dryland | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |

| 21 | Forest land | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |

| 22 | Shrub land | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |

| 23 | Sparse forest land | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

| 24 | Other forest lands | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |

| 31 | High coverage grassland | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |

| 32 | Middle coverage grassland | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |

| 33 | Low coverage grassland | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |

| 41 | River and canal | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |

| 42 | Lake | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |

| 43 | Reservoir and pond | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |

| 45 | Glacier snow | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |

| 46 | Tidal flat | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |

| 51 | Shoal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 52 | Urban land | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 53 | Rural residential area | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 61 | Industrial and mining land | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 63 | Sandy land | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 64 | Gobi desert | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

| 65 | Saline-alkali soil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 66 | Swamp land | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

1.3.3 空间关联性分析

县域是我国经济发展和社会治理的基本单元[23],其生态状况对区域生态安全和可持续发展具有重要影响,因此本研究以县域作为基本分析单元,采用二元分区统计图直观识别生境质量和退化度的高低值区的空间分布模式,并揭示二者之间的空间关联性[24]。在此基础上,综合运用全局莫兰指数(Global Moran′s index)和局部莫兰指数(Local Moran′s index)进一步量化空间自相关性,以揭示生境质量宏观的空间集聚和分散现象。其中,全局莫兰指数用于评估区域生境质量的整体空间自相关程度,其指数值位于(0, 1]区间时,表明生境质量呈现空间正相关,且值越大代表空间集聚性越强;指数值为0时表示无空间相关性;指数值位于[-1, 0)区间时则反映空间负相关。局部莫兰指数则更精细地刻画空间异质性特征,用于识别“高-高”聚类、“低-低”聚类等空间集聚模式,该方法适用于具有一定尺度和性状差异的景观格局研究[25]。

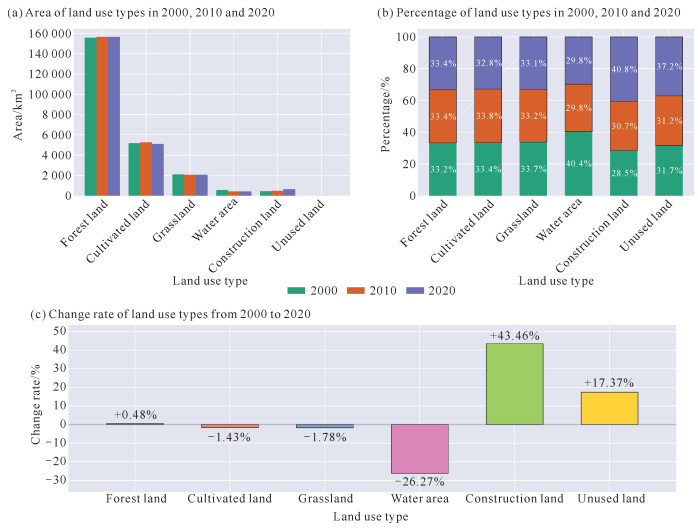

2 结果与分析 2.1 土地利用变化特征2000-2020年间,广西土地利用结构发生了显著变化。林地、耕地和草地作为区域内的主要土地利用类型,三者合计占广西土地总面积的95%以上[图 2(a)]。林地始终占据主导地位,其占比2000年为33.2%,2010年为33.4%,2020年为33.4%,保持相对稳定[图 2(b)]。耕地和草地面积分别减少1.43%和1.78%,主要转为林地和建设用地;而林地面积则小幅增加0.48%[图 2(c)],其中耕地和草地共向林地转移2 318.59 km2(图 3)。随着城镇化进程的推进,建设用地面积呈显著上升趋势,增幅高达43.46%[图 2(c)],居所有土地利用类型之首。2010-2020年,建设用地的扩张速度明显快于前十年,直接占用1 608.43 km2的林地和耕地。此外,2000-2020年水域面积下降26.27%[图 2(c)],变化较为显著。

|

| 图 2 2000-2020年广西土地利用统计 Fig. 2 Land use statistics in Guangxi from 2000 to 2020 |

|

| 图 3 2000-2020年广西土地利用转移桑基图 Fig. 3 Sankey diagram of land use transition in Guangxi from 2000 to 2020 |

2.2 生境质量变化特征 2.2.1 生境质量退化度时空变化特征

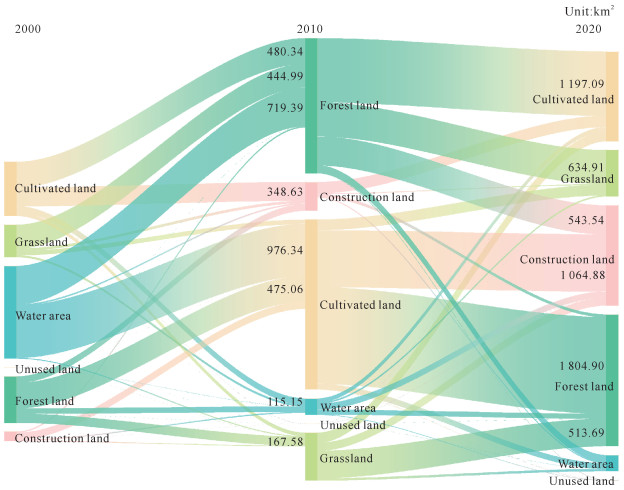

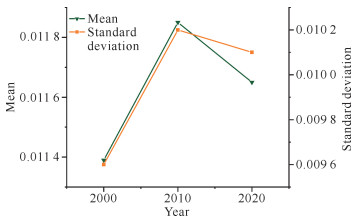

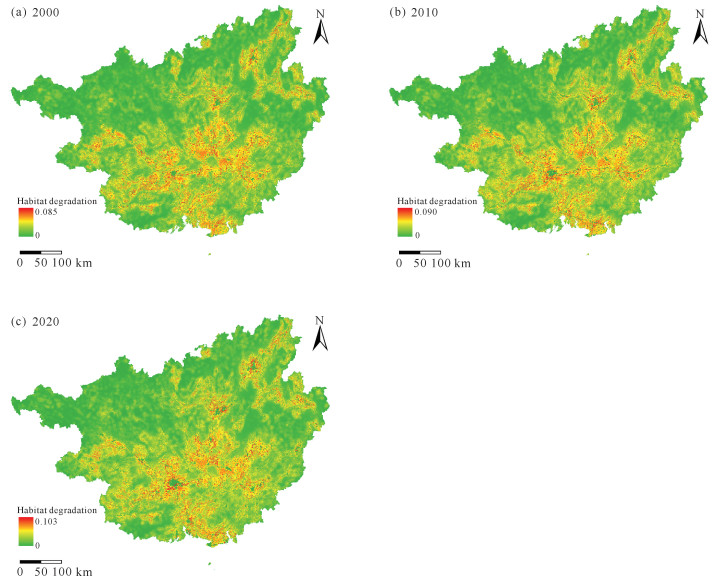

从时间维度分析,生境质量退化度指数呈波动变化趋势,平均值从2000年的0.011 39上升到2010年的0.011 85,到2020年略微下降至0.011 65。标准差从2000年的0.009 61增至2020年的0.010 10,意味着在不同栅格间生境退化的差异正在扩大(图 4)。同时,生境质量退化度指数峰值在2000年、2010年和2020年分别为0.085、0.090和0.103(图 5)。以上数据反映出,从平均趋势来看,2010年生境退化程度较2000年有所加剧,但到2020年整体平均状况有所改善。尽管如此,生境退化的空间范围仍在扩展,特别是在高退化区域的表现尤为显著,这也与峰值持续升高的趋势相符。

|

| 图 4 生境退化空间统计 Fig. 4 Spatial statistics of habitat degradation |

|

| 图 5 2000-2020年广西生境质量退化度空间分布 Fig. 5 Spatial distribution of habitat degradation in Guangxi from 2000 to 2020 |

从空间分布上看(图 5),生境退化程度较低的区域主要集中在广西的山地和丘陵地带,包括西北部山区、西南边界的十万大山,以及东部的大瑶山等区域。这些地区的生境退化程度相对较轻,且空间变化幅度较小。相反,在耕地和城镇密集分布的区域,生境退化现象更为显著,具体表现为高退化值区域以城市为中心(退化值为0)向外围扩散,呈现出由城市边缘向外围辐射的梯度分布特征,形成明显的“内高外低”空间分异格局。这种空间分层结构在广西中部的南宁市区、北部的柳州和桂林市区,以及沿海地带的钦州和北海市区表现尤为突出。

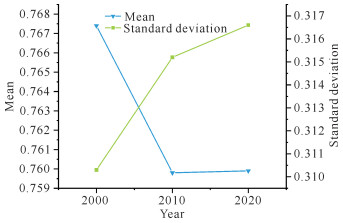

2.2.2 生境质量时空变化特征从时间维度分析(图 6),广西生境质量平均评分从2000年的0.767 41微降至2010年的0.759 83,2020年略回升至0.759 90,整体呈现小幅波动下降趋势。标准差逐年微小增加,从2000年的0.310 35增加到2020年的0.316 61,表明区域生境质量的空间异质性持续缓慢增强,不同地域间的差异格局有所扩大。从空间分布上看(图 7),生境质量高值区分布于自然保护区等人为干扰较少的原生环境。中南部地区呈现高低质量生境交错分布的镶嵌格局,其中高质量生境斑块状零星分布。城镇化区域和交通沿线形成显著的低值集聚区,其空间分布与人类活动强度高度吻合。优良生境占据了较大比例,其中高质量生境的面积显著超过了低质量生境。

|

| 图 6 生境质量空间统计 Fig. 6 Spatial statistics of habitat quality |

|

| 图 7 2000-2020年广西生境质量空间分布 Fig. 7 Spatial distribution of habitat quality in Guangxi from 2000 to 2020 |

2.2.3 土地利用变化对生境质量的影响

本研究对生境质量结果进行差值分析,根据生境得分的变化幅度,可以分为5种情况:<-0.5、-0.5-<0、0、>0-0.5、>0.5。结合20年间的土地利用变化情况,筛选出5个对生境质量影响较大的土地利用类型转移,分别为建设用地净增加、耕地净减少、草地净减少、林地净减少和水域净减少。通过对比2000-2020年广西不同土地利用类型转移生境质量变化(表 3),在土地利用变化区域中,有超过90%的区域出现了不同程度的生境质量变化。其中,林地减少对生境的影响最大,45.50%的区域生境质量下降超过0.5。而在建设用地增加部分中,47.00%的生境质量下降在0.5以内。草地减少对生境质量也有负面影响,约30%的区域生境质量下降。耕地和草地的减少会导致大部分区域生境质量上升,占比分别为80.66%和68.04%。在5个主要土地利用类型转移中,建设用地的增加对生境质量的影响最为显著,而耕地对生境影响的范围最广。因此,建设用地的增加成为广西生境质量下降的主要原因。

| 土地利用类型转移Land use type transition | 面积/km2Area/km2 | 生境质量分级变化/%Habitat quality grade change/% | ||||

| <-0.5 | -0.5-<0 | 0 | >0-0.5 | >0.5 | ||

| Construction land net increase | 3 372 | 46.30 | 47.00 | 1.67 | 3.94 | 1.09 |

| Cultivated land net loss | 3 645 | 1.98 | 16.87 | 0.49 | 24.52 | 56.14 |

| Grassland net loss | 1 246 | 0.32 | 31.31 | 0.32 | 66.54 | 1.50 |

| Forest land net loss | 2 680 | 45.50 | 17.39 | 0.40 | 35.15 | 1.55 |

| Water area net loss | 1 862 | 32.00 | 26.49 | 0.33 | 40.90 | 0.28 |

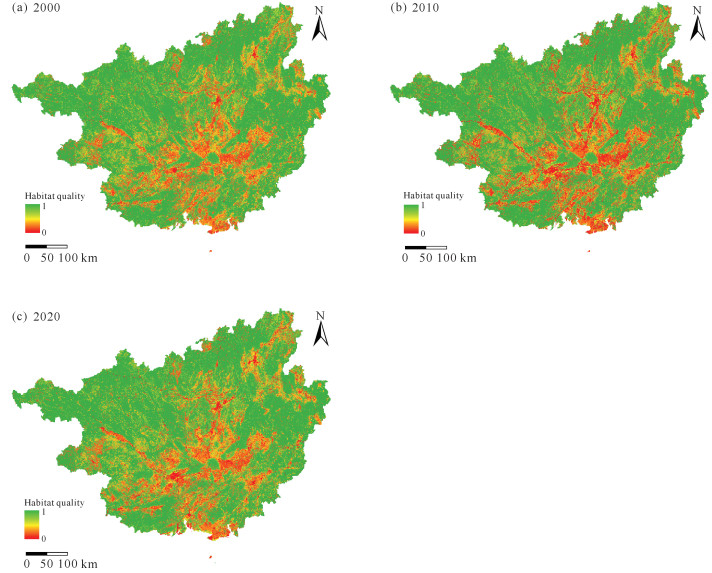

2.3 生境质量空间相关分析 2.3.1 二元空间分区统计分析

从二元分析统计图(图 8)可以看出,在广西的北部山区和东部的大瑶山等地县域,较高的生境质量(≥66%)和较低的生境质量退化度(<33%)普遍存在,反映出这些地区的生态系统稳定且受人为干扰较少,环境保护需求相对较低。此外,城市周边的过渡县域中,存在中到高生境质量(≥33%)伴随中等生境质量退化度(33%-<66%)的现象,指示这些地区虽然生境质量相对较好,但是却正面临城市扩张的压力,亟须关注和保护。2000-2020年间,具有高生境质量且低生境质量退化度的县域数量出现了减少的现象。这表明广西部分地区的生态环境面临着越来越大的压力,环境质量在某种程度上出现了退化。尤其是在一些经济发展较快的城市区域,高生境质量退化度通常与低生境质量相匹配,需关注这些地方的生态状况。

|

| 图 8 2000-2020年广西生境质量和生境质量退化度二元分区统计图 Fig. 8 Bivariate maps of habitat quality and habitat degradation in Guangxi from 2000 to 2020 |

2.3.2 全局莫兰指数分析

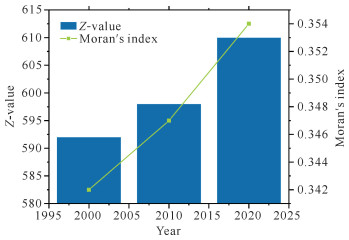

广西2000-2020年3个时期生境质量的全局莫兰指数值均在0.3以上,且呈增长趋势,从0.342上升至0.354。Z值也随时间推移上升,最终达到610(图 9)。这表明研究区生境质量的空间分布具有显著的空间自相关性,且这种空间关联程度在不断增强。这种空间集聚现象的增强可能源于人类活动加剧、自然灾害影响等因素,导致相邻地理单元之间的相似性或差异性更为显著。

|

| 图 9 全局莫兰指数参数 Fig. 9 Global Moran′s index parameters |

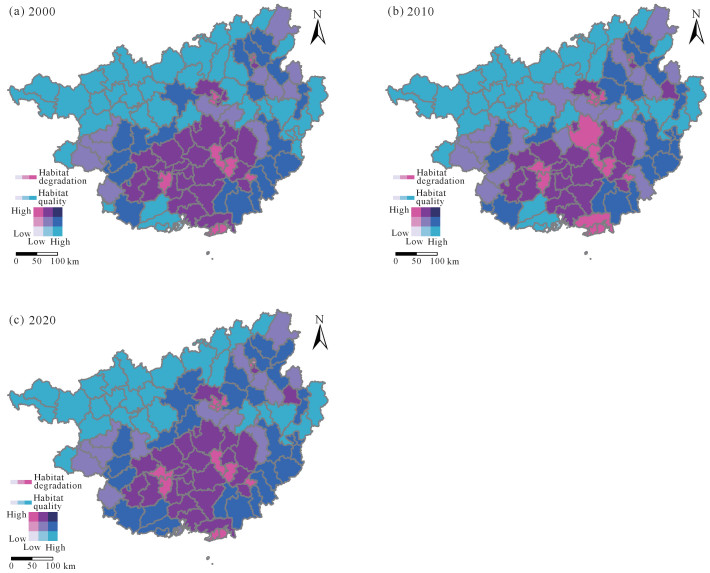

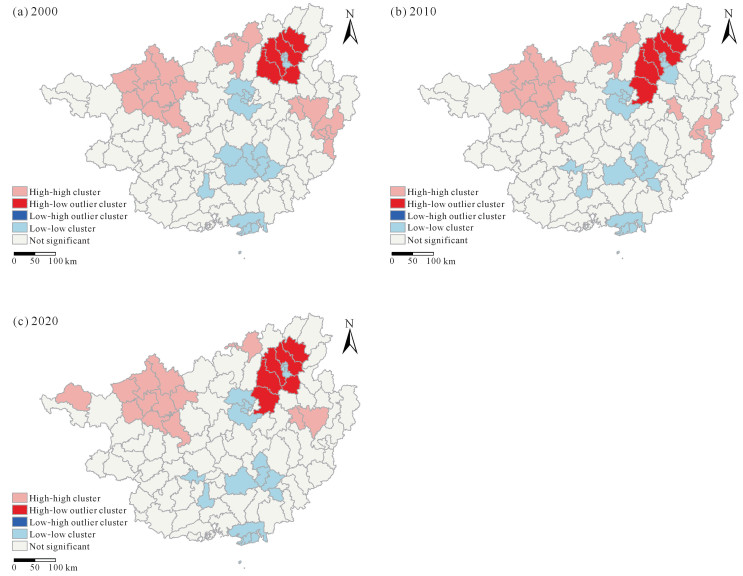

2.3.3 局部莫兰指数分析

通过对广西生境质量的局部空间自相关(LISA)集聚图(图 10)进行分析,发现“低-低”聚类区集中分布于城市中心及周边地带,呈现明显的扩散趋势。2000年数据显示,柳州市辖区,北海市各县域,贵港市,南宁市良庆区、横州市、宾阳县及桂林市辖区为生境质量较低的重点关注区。“高-低”异常聚类特征在桂林市辖区周边县域呈显著趋势,反映这些区域与邻近地区存在显著的生境质量差异。“高-高”聚类区主要分布在河池市、梧州市以及柳州市的融水苗族自治县和三江侗族自治县,表明这些区域生境质量较高且相对稳定,其中河池市的“高-高”聚类特征在20年间保持稳定。到2010年,柳州市鹿寨县和鱼峰区新增到“高-低”异常聚类区,而桂林市阳朔县变更为“低-低”聚类区,梧州市万秀区“高-高”聚类区消失。到2020年,梧州市全域“高-高”聚类区完全消失,表明该地区生境质量出现显著退化。

|

| 图 10 2000-2020年广西生境质量的LISA集聚图 Fig. 10 LISA cluster map of habitat quality in Guangxi from 2000 to 2020 |

3 讨论

广西2000-2020年生境质量动态变化的深层原因主要源于区域快速的城镇化和工业化进程。建设用地的显著扩张,以及农村居民区、工矿仓储、交通基础设施等用地的同步增加,成为推动土地利用格局转变的核心驱动力,表明此阶段广西以基础设施建设带动经济发展的特点。这些人为活动直接导致原生境的侵占和破碎化,使得城市周边区域直接承受巨大的开发压力,生境退化现象尤为突出。广西自2017年持续推进的生态保护政策,通过实施林业发展战略和森林康养体系建设,有效保护了林地资源并使其保持稳定[26],这在一定程度上缓解了建设用地扩张带来的负面影响,促使林地面积在同期内实现小幅增长。然而,水域面积的显著减少揭示了气候变化与人类活动对水资源的双重压力[27],这对区域生物多样性和生态平衡的维系构成了严峻挑战。

广西的生境质量在研究期内总体上维持较高水平,但呈现轻微下降趋势和显著的空间分异特征。生境退化程度形成以城市边缘为起点,由内而外、由高值到低值递减的空间分层结构。这种格局的形成机制在于建设区内部生境质量已处于低谷,而周边区域则因临近威胁源而受到强烈干扰。县域尺度的莫兰指数分析进一步证实了生境质量空间格局的集聚性特征:“低-低”聚类区与城市群高度重合且呈现外延趋势,而“高-高”聚类区则主要分布在经济欠发达的北部和东部山区。部分原有的“高-高”聚类区,如围绕梧州市万秀区聚类区的消失,以及桂林市辖区周边“高-低”异常聚类的出现,表明即使是生态本底较好的区域也面临被侵蚀的风险。这些动态变化共同揭示了广西各县域生境质量的空间分布特征及其演变规律,为制定差异化的生态保护与管理策略提供了重要的空间依据。本研究在InVEST模型参数设置方面存在一定的主观性,且水域面积变化结果可能受遥感解译精度和统计口径的影响[28],导致对威胁源的综合考量尚有不足。尽管如此,研究结果仍为广西未来的生态保护和可持续发展提供了重要启示。

作为我国南方重要的生态屏障,广西肩负着维护生态安全的重大使命。从土地利用变化的角度来看,快速城镇化已对区域生境质量造成难以逆转的负面影响。因此,建议采取以下措施:(1)基于土地承载力和适宜性,合理规划和调整城镇布局,建立严格的土地用途管控机制,限制建设用地对耕地、林地及草地的侵占;(2)强化土地节约集约利用,减少城镇外延扩张,激发经济发展内生动力;(3)重点开展生境退化严重区域和破碎化地区的生态修复,实施植被恢复、水土保持和土壤改良等工程,建立长效监测机制;(4)对耕地和建成区实施差异化管控:在耕地推广生态农业,减少化肥农药使用;在建成区加强绿地建设,改善城市生态环境;(5)建立生态补偿机制,激励各方参与生态治理;(6)重点关注生境退化程度高而质量低的县域,定期评估其生态状况。

4 结论本研究在分析广西2000-2020年土地利用时空演变特征的基础上,借助InVEST模型的Habitat Quality模块,探讨广西生境质量及其退化程度、时空格局的变化特点,得出以下结论:

(1) 2000-2020年,广西的生态系统结构和生境质量表现出明显的空间异质性。林地、耕地和草地为主要的土地利用类型,且林地占绝对优势;耕地和草地面积普遍减少,主要转化为林地和建设用地。林地通常与较高的生境质量相关联,而耕地、城镇用地、农村居民点和其他建设用地则通常对应较低的生境质量。

(2) 广西的生境质量总体上维持在较高水平,但近年来也呈现出轻微的下降趋势。生境退化的广度及其在高退化区域的扩散仍然十分明显,呈现出以城市边缘为起点,由内而外、由高值到低值递减的显著空间分层结构,这种结构在南宁等经济较为发达的城市尤为明显。

(3) 从县域尺度来看,高生境质量与低生境质量退化度的县域数量有所减少,显示出广西部分地区生态环境面临的压力正在增大。在经济发展迅速的城市区域,高生境质量退化度往往与低生境质量相伴,且生境质量较低的聚集区主要分布在市辖区及其邻近县域,如柳州、桂林和南宁等市及其周边县域。

未来研究应致力于构建更综合的评估框架,结合多情景模拟预测未来不同发展路径下生境质量的变化趋势,为区域生态安全和可持续发展提供更全面的科学支撑。

| [1] |

胡轶伦, 冀国旭, 李积宏, 等. IPCC AR6报告解读: 陆地和淡水生态系统及其服务变化[J]. 气候变化研究进展, 2022, 18(4): 395-404. |

| [2] |

唐代兴. 生境主义: 生态文明的本质规定及社会蓝图[J]. 天府新论, 2014(3): 21-28. |

| [3] |

ANDERSEN R, HERFINDEL I, SÆTHER B E, et al. When range expansion rate is faster in marginal habitats[J]. Oikos, 2004, 107(1): 210-214. DOI:10.1111/j.0030-1299.2004.13129.x |

| [4] |

陈妍, 乔飞, 江磊. 基于In VEST模型的土地利用格局变化对区域尺度生境质量的影响研究: 以北京为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2016, 52(3): 553-562. |

| [5] |

GOERTZ J W. The influence of habitat quality upon density of cotton rat populations[M]. Stillwater: Oklahoma State University, 1962.

|

| [6] |

马良, 金陶陶, 文一惠, 等. InVEST模型研究进展[J]. 生态经济, 2015, 31(10): 126-131, 179. DOI:10.3969/j.issn.1671-4407.2015.10.027 |

| [7] |

杜峯屹, 陈松林, 蒲佳豪. 2000-2020年闽东南地区土地利用变化及生境质量时空演变[J]. 水土保持研究, 2023, 30(6): 345-356. |

| [8] |

周俊鑫, 蔡梅芳, 黄志强, 等. 江西省生境质量时空演化特征及预测[J]. 生态学报, 2023, 43(18): 7623-7636. |

| [9] |

高庆彦, 潘玉君, 刘化. 基于InVEST模型的大理州生境质量时空演化研究[J]. 生态与农村环境学报, 2021, 37(3): 402-408. |

| [10] |

蒙莎莎, 陆汝成, 庞晓菲. 2000-2020年广西陆地边境地区生境质量演变[J]. 水土保持研究, 2023, 30(6): 376-385. |

| [11] |

谢余初, 巩杰, 张素欣, 等. 基于遥感和InVEST模型的白龙江流域景观生物多样性时空格局研究[J]. 地理科学, 2018, 38(6): 979-986. |

| [12] |

褚琳, 张欣然, 王天巍, 等. 基于CA-Markov和InVEST模型的城市景观格局与生境质量时空演变及预测[J]. 应用生态学报, 2018, 29(12): 4106-4118. |

| [13] |

高周冰, 王晓瑞, 隋雪艳, 等. 基于FLUS和InVEST模型的南京市生境质量多情景预测[J]. 农业资源与环境学报, 2022, 39(5): 1001-1013. |

| [14] |

黄木易, 岳文泽, 冯少茹, 等. 基于InVEST模型的皖西大别山区生境质量时空演化及景观格局分析[J]. 生态学报, 2020, 40(9): 2895-2906. |

| [15] |

刘端, 赵莉娜, 鲁丽敏, 等. 广西生物多样性保护优先区筛选[J]. 植物资源与环境学报, 2022, 31(2): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1674-7895.2022.02.01 |

| [16] |

唐健民, 韦霄, 邹蓉, 等. 广西国家重点保护野生植物物种多样性特征及其保护对策[J]. 广西科学, 2023, 30(6): 1025-1036. DOI:10.13656/j.cnki.gxkx.20240125.001 |

| [17] |

谢玲, 陈展图, 蒋瑜, 等. 基于InVEST & GEO-detectors模型的会仙湿地生境质量变化及影响因素研究[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2023, 41(5): 180-190. |

| [18] |

黄健. 漓江上游区河流生境及其与鱼类群落的关系[D]. 桂林: 桂林理工大学, 2018.

|

| [19] |

广西壮族自治区生态环境厅. 2023年广西壮族自治区生态环境状况公报[N]. 广西日报, 2024-06-03(6).

|

| [20] |

贾天朝, 胡西武. 1985-2020年中国"两屏三带"生态屏障区土地利用时空动态演化特征[J]. 水土保持研究, 2024, 31(4): 348-363. |

| [21] |

李胜鹏, 柳建玲, 林津, 等. 基于1980-2018年土地利用变化的福建省生境质量时空演变[J]. 应用生态学报, 2020, 31(12): 4080-4090. |

| [22] |

周婷, 陈万旭, 李江风, 等. 神农架林区人类活动与生境质量的空间关系[J]. 生态学报, 2021, 41(15): 6134-6145. |

| [23] |

许宝健. 习近平关于县域治理的重要论述及其实践基础[J]. 行政管理改革, 2022(8): 4-13. DOI:10.3969/j.issn.1674-7453.2022.08.001 |

| [24] |

LY A, GESCHKE J, SNETHLAGE M A, et al. Subnational biodiversity reporting metrics for mountain ecosystems[J]. Nature Sustainability, 2023, 6: 1547-1551. DOI:10.1038/s41893-023-01232-3 |

| [25] |

朱增云, 阿里木江·卡斯木. 干旱区绿洲城市生态系统服务价值空间自相关格局分析与模拟[J]. 生态与农村环境学报, 2019, 35(12): 1531-1540. |

| [26] |

田红灯, 申文辉, 谭一波, 等. 基于层次分析法的森林康养发展路径研究: 以广西猫儿山国家级自然保护区为例[J]. 林业经济, 2020, 42(9): 63-74. |

| [27] |

赵晨曦, 胡敬芳, 宋钰, 等. 影像图中水体识别与提取技术研究综述[J]. 传感器世界, 2022, 28(8): 1-9. |

| [28] |

高歌, 李莹, 陈逸骁, 等. 30年来中国干旱时空规律演变特征[J]. 中国防汛抗旱, 2023, 33(7): 1-8. |