2. 广西水产科学研究院,广西南宁 530021

2. Guangxi Academy of Fishery Sciences, Nanning, Guangxi, 530021, China

卵形鲳鲹,学名Trachinotus ovatus,俗称金鲳[1]或金鲳鱼[2],是一种偏好温暖水域的中上层洄游鱼类,在我国主要分布于东海、南海和黄海,其适合生活水温为14-32 ℃(图 1)。卵形鲳鲹具有生长快、出肉率高、品质优、养殖全程可摄食配合饲料和适合深远海养殖的特点,是建设现代化海洋牧场和发展深远海养殖的首选品种,也是中国海水鱼养殖业的9个主要品种之一[3]。作为食用鱼类,卵形鲳鲹不仅深受消费者喜爱,而且受益于政策推动的预制菜市场的发展。随着深水网箱养殖技术的成熟和市场需求增多,我国卵形鲳鲹的养殖规模和产量迅速扩大[4-5]。2023年中国海水养殖卵形鲳鲹产量达到29.23万吨,综合产值超过100亿元[6],形成了“北有大黄鱼,南有金鲳鱼”的态势。

|

| 图 1 卵形鲳鲹 Fig. 1 Golden pompano (Trachinotus ovatus) |

目前我国卵形鲳鲹的养殖区域主要分布在广东、广西和海南3个省区,养殖模式主要包括池塘养殖、高位池养殖、近岸渔排网箱养殖和深远海网箱养殖等模式[7]。然而,传统陆地池塘养殖模式因空间有限,导致卵形鲳鲹养殖密度过高,易出现水质恶化,卵形鲳鲹生长受抑制、易暴发病害和养殖成本增加等问题[8]。近岸渔排网箱养殖主要采用木制、竹竿或钢管结构的小型网箱,这类网箱的抗风浪能力差,只能分布在港湾内或有天然屏障的近岸海区。随着近岸渔排网箱养殖总量和养殖密度的增加,养殖网箱水体交换不足,易导致水质和生态环境恶化,进而使卵形鲳鲹病害日渐严重,生长速度和肌肉品质下降[9]。此外,近岸渔排网箱容易受港航工程等人类活动导致的水体富营养化和洪水导致的水体浑浊缺氧等问题的影响。因此,离岸距离远、养殖空间大、自动化程度高的深远海网箱养殖模式在全国范围内得到快速发展[10]。据《2024中国渔业统计年鉴》[6]统计,2023年广西卵形鲳鲹养殖产量为8.81万吨,占全国总产量的比例超过了30%,排名全国第二,是目前广西养殖产量最大的海水鱼类。本文在查阅相关资料的基础上,梳理广西卵形鲳鲹养殖现状及存在问题,总结卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式的基本框架,分析该模式面临的问题及对策,并进行经济效益分析,可为北部湾海域海洋牧场深远海养殖业的发展提供参考。

1 广西卵形鲳鲹养殖现状及存在问题广西卵形鲳鲹养殖集中在濒临北部湾的北海、钦州、防城港三市[11]。与广东和海南两省的发展趋势类似,传统近岸渔排网箱数量正逐渐减少[11],深远海网箱养殖模式快速发展[5]。然而,北部湾海域深远海网箱养殖卵形鲳鲹面临着两个主要的瓶颈:一是苗种质量不稳定。广西早春气温偏低,传统露天池塘培育的卵形鲳鲹苗种成活率低、生长速度慢、生产周期长。因此,目前广西卵形鲳鲹苗种主要从广东和海南引进,但长途运输加剧了苗种的应激反应,易诱发诺达病毒(神经坏死病毒)感染、肠炎等问题,导致苗种成活率较低,质量不稳定[11-13]。二是深远海网箱养殖风险大、技术门槛高。外海养殖面临着风浪大、投喂困难等问题,苗种也易因大浪造成网衣变形而被刮伤。相较传统养殖方式,深远海网箱养殖技术要求较高[5, 14],需要在港湾内将卵形鲳鲹苗种培育为全长12.0-15.0 cm的大规格苗种后,再转移到深远海网箱进行成鱼养殖[15]。因此,为解决苗种质量问题和保障大规格苗种的供应,本课题组采用卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式,把卵形鲳鲹陆基育苗和网箱分级养殖等技术有机结合,该模式有助于减少运输损耗、降低养殖成本,同时保障苗种质量,增加养殖经济效益,促进北部湾海域卵形鲳鲹养殖业的发展。

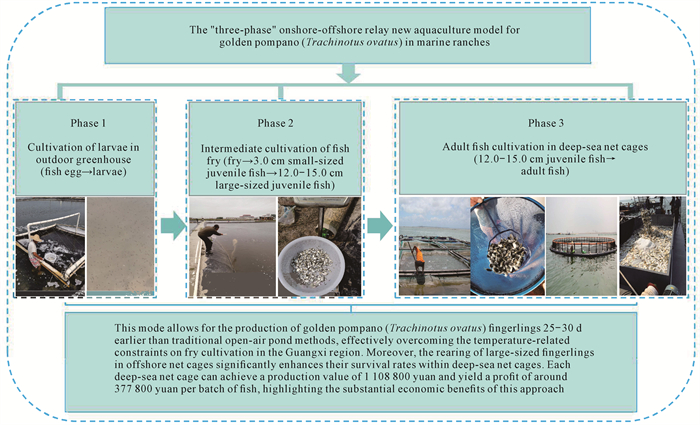

2 卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式的基本框架卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式主要包括3个阶段,分别为室外温棚育苗、鱼苗中间培育和深远海网箱成鱼养殖(图 2)。

|

| 图 2 海洋牧场适养卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式 Fig. 2 The "three-phase" onshore-offshore relay aquaculture new model for golden pompano (Trachinotus ovatus) in marine ranches |

2.1 室外温棚育苗

利用保温性能良好的塑料大棚池塘来提升水温,以孵化卵形鲳鲹的受精卵,经过12-15 d培育至稚鱼阶段。

2.1.1 配套设施室外温棚内的养殖池可建造为圆角的长方形,具体尺寸以长30.0 m、宽20.0 m、深1.5 m为宜。池底及四周铺设地膜,以实现保温、保水,并确保进排水系统的独立性,同时配备相应的水处理设备和增氧设备。在彻底清塘后使用生石灰泼洒消毒,随后进行干塘曝晒和清淤。进水前,水先经过静置沉淀,并在进水口安装250-300目的筛绢网进行过滤。进水后,需施肥以培养水质及水中浮游生物,每3亩(1亩≈666.67 m2)水面配备一台0.75 kW的增氧机,以增加水体溶解氧,促进浮游动物繁殖生长。用100目的筛绢网构建一个孵化网箱,规格为3.5 m×3.5 m×1.2 m,专用于孵化受精卵,网箱上方覆盖遮阳网,并进行微充气以促进受精卵孵化。清塘培水通常需要10-15 d,之后可投放卵形鲳鲹的受精卵,每亩池塘投放量为0.8 kg。经过48-72 h,待受精卵孵化成仔鱼后拆除孵化网箱。

2.1.2 饲养管理孵化进入第2天后,根据池中浮游动物饵料的数量,适时补充投喂轮虫、桡足类等,以保持浮游动物饵料密度为5-10个/mL。当仔鱼全长达到0.8 cm时开始进行驯食,增加投喂鱼苗专用的配合饲料;当仔鱼全长为1.0-1.2 cm时,改投喂人工配合饲料,每天投喂4-6次,每次投喂至仔鱼腹部鼓胀即可。

初始进水深度为100 cm,之后每天向池中添加5-10 cm水,同时保持水的透明度为30-40 cm,直至水位提升至150 cm。每天检测水温、pH值、溶解氧含量,每3 d检测一次氨氮、亚硝酸盐等水质指标,并根据水质指标的变化适时换水。理想的育苗水质条件为水温维持在25-31 ℃,盐度为25‰-33‰,pH值为7.8-8.3。

2.2 鱼苗中间培育鱼苗中间培育包括两个过程,分别是露天池塘小规格鱼苗培育和近海网箱大规格鱼苗培育。露天池塘小规格鱼苗培育指将塑料大棚池塘的保温塑料薄膜撤去,将仔鱼进行人工饵料驯化、分级培育至全长为3.0 cm的小规格鱼苗。近海网箱大规格鱼苗培育指把小规格鱼苗转移到近海网箱中,进行35-45 d的培育,把小规格鱼苗培育为全长12.0-15.0 cm的大规格鱼苗。

2.2.1 配套设施露天池塘小规格鱼苗培育过程中的配套设施同室外温棚类似。选择合适的近海网箱养殖场所对大规格鱼苗的成功培育至关重要。理想的养殖地点应满足以下条件:第一,应位于有天然屏障保护、风浪较小的海域,以减少风浪对网箱的冲击。第二,水流必须畅通无阻,确保水体能够充分交换,维持水质清新。第三,选址应远离内港淡水和污染源,避免水质受到不良影响。第四,所选海区的水深应为10-15 m (以落潮后为准),并确保在最低潮时网箱底部与海底之间至少有2 m的距离,为鱼苗提供充足的活动空间。此外,为确保养殖环境的水质符合标准,应遵循以下水质要求:盐度维持在20‰-30‰,适宜水温为18-32 ℃,pH值为7.6-8.6,透明度需大于0.8 m,溶解氧含量需高于5 mg/L。近海网箱通常由聚乙烯材料制成的网线编结而成,网目的大小通常为2.5-3.0 cm。网箱的尺寸可以根据鱼苗的大小和实际养殖需求进行调整,常见的规格从3 m×3 m×4 m到4 m×4 m×4 m不等。为了提高养殖效率和保证鱼苗健康,养殖场还应配备水质检测设备和增氧设备,以实时监控水质变化并采取相应措施。

2.2.2 饲养管理(1) 露天池塘小规格鱼苗培育

每日早、中、晚各巡视池塘1次,细致观察鱼苗的行为和摄食情况。同时,采集水样以分析水中浮游动植物的种类和数量,这些数据对合理规划投饵、换水和疾病预防等日常管理工作至关重要。每天检测水温、pH值和溶解氧含量,每3 d检测一次氨氮、亚硝酸盐等水质指标。随着投饵量的增加,池塘中会积累大量的残余饵料和鱼类排泄物,导致水中的有机耗氧量上升。因此,需定期开启增氧设备以维持充足的溶解氧含量。建议每10-15 d使用一次底质改良剂和微生物制剂,以优化池塘生态环境。条件允许时,每3-5 d可更换20-30 cm水体。经过35 d左右的培育,当鱼苗全长达3.0-4.0 cm时转移到近海网箱,开始中间培育阶段。

(2) 近海网箱大规格鱼苗培育

在卵形鲳鲹养殖过程中,遵循“少量多餐”的投喂原则至关重要。建议每天投喂3-4次,每次投喂量控制在鱼苗体质量的5%-10%,当约70%的鱼苗吃饱离开后停止投喂。同时,应根据天气变化适时调整投喂量。日常管理工作应遵循“五勤一细”原则,即勤观察、勤检查、勤检测、勤洗箱、勤防病,及耐心细致地进行投饵。具体的日常管理工作包括以下5个方面:①定期巡视养殖海域,仔细观察卵形鲳鲹的群体活动、水色、水质及网箱安全状况。②每天早、中、晚各测量1次水温和气温,监控环境变化。③每周至少测量pH值1次和透明度2次,确保水质稳定。④每15-20 d对卵形鲳鲹进行1次抽样,测量其体长和体质量,了解鱼苗的生长速度和生长规律,调整投饵量,并检查病害发生情况。⑤网箱长时间浸泡在海水中会附着藤壶、牡蛎等贝类和藻类,阻碍水流、降低水体交换效率,影响卵形鲳鲹生长,并增加网箱系统的维护负担。因此,应采用高压水枪喷洗、淡水浸泡或曝晒等方法清洗网箱,建议每2-3个月更换一次网箱。操作过程中要小心谨慎,防止鱼苗受伤。

2.3 深远海网箱成鱼养殖 2.3.1 配套设施将大规格鱼苗转移到深远海网箱进行成鱼养殖。深远海网箱通常设置在最高潮位15 m以上、最低潮位水深大于10 m、潮流通畅、流速0.5-1.0 m/s、浪高小于2 m、比较平坦的泥沙底质海域,水质要求pH值为7.8-8.6、透明度在1.0 m以上、溶解氧含量大于5 mg/L,其他指标须符合海水鱼养殖相关水质标准。养殖网箱的面积小于养殖海域面积的10%。网箱规格为周长90-120 m、主浮管直径25-35 cm、工字架间距1.5-2.5 m、箱体高7.0-12.5 m;网箱的管材应选用PE80、PE100聚乙烯材料;网衣材料为尼龙或聚乙烯;鱼苗放养密度为5-10 kg/m3,最终养殖密度为20-40 kg/m3。网箱布局根据海流的流向设置,每两组并列安装,每组间距100 m以上,中间设有管理通道,以使潮流畅通和方便日常管理操作。同时须配备投饵、捕捞、水质监测、高压洗网机械、水下监控等设施设备。

2.3.2 饲养管理在深远海网箱成鱼养殖过程中,饲养管理方法与近海网箱大规格鱼苗培育阶段类似。经过5-6个月的养殖周期,当鱼苗体质量增加至500 g以上,达到上市销售的标准时,应及时进行捕捞和出售。捕捞操作首先通过起网将鱼群集中至网箱一侧,然后使用抄网或自动吸鱼装置捕获成鱼,最后根据市场需求,采取冰鲜或活鱼的方式运输。

3 卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式面临的问题及对策 3.1 饲料成本卵形鲳鲹饲料系数长期保持在2.0左右,饲料转化率低。在卵形鲳鲹养殖成本中,饲料费用占比最大,约为总成本的70%。由于卵形鲳鲹摄食量大,对饲料的需求量高,提高饲料效率成为卵形鲳鲹养殖业亟待解决的问题[16]。饲料成本在卵形鲳鲹养殖总成本中所占的比例远高于其他海水养殖品种,这严重制约了卵形鲳鲹养殖产业的发展。因此,迫切需要培育生长速度快、饲料效率高的优良卵形鲳鲹新种质。同时,加强新型蛋白源与绿色添加剂的研究和应用,开发出优质高效的卵形鲳鲹饲料;加强绿色精准营养调控养殖技术的研究和应用,提高饲料效率,推动卵形鲳鲹深远海网箱养殖向健康养殖方向发展,满足北部湾现代化海洋牧场的发展需求。

3.2 病害防治卵形鲳鲹的病害主要包括诺达病毒(神经坏死病毒)感染、肠炎和海水小瓜虫病[17-19]。在卵形鲳鲹的病害防治上,应始终坚持“预防为主,防治结合”的策略。关键的预防措施之一是在鱼苗投放至养殖环境之前先进行消毒处理,可以用高锰酸钾溶液进行浸泡消毒,以有效减少鱼苗体表和鳃部的病原微生物携带量,降低病害风险。此外,日常的养殖管理也至关重要。养殖人员须定期巡视,每天至少早、中、晚各1次,仔细观察鱼的游动行为和摄食情况,以便及时发现鱼群的异常行为,如游动迟缓、摄食量减少等,这些可能是病害发生的早期征兆。一旦发现病鱼或死鱼,应立即采取隔离治疗措施或者无害化处理,防止病原体传播。

3.2.1 诺达病毒(神经坏死病毒)感染诺达病毒的主要症状在初期表现为鱼苗体表黏液减少,皮肤褪色并变黑,出现“黑身”现象,病鱼在水面打转,随后病鱼数量增多并伴随死亡[20]。诺达病毒主要通过垂直传播,同一母鱼孵化出的鱼苗有可能全部带有诺达病毒,同时伴有明显的肠炎症状[21]。诺达病毒的暴发可能与鱼苗在运输过程中遭受的压迫式应激有关,这种应激会使鱼苗感到不适,导致身体机能和抵抗力下降,从而激活体内潜藏的病毒。此外,运输过程中摩擦造成的外伤也可能加剧病毒的传播与感染[22]。为了减轻诺达病毒对鱼苗的负面影响,采取一系列预防措施至关重要。第一,应尽可能缩短鱼苗的运输时间,并降低运输密度,以减少鱼苗的应激反应。第二,把鱼苗放入网箱前,可以添加适量刺激性低的消毒剂(如高锰酸钾溶液)进行浸泡消毒,以降低鱼苗体表创伤感染的风险。第三,投喂恩诺沙星和维生素C-三聚磷酸酯等药物可以增强鱼苗免疫力,降低病毒暴发风险。第四,运输过程中还应确保运输水体水温与原养殖水体水温温差不超过1 ℃,以减少温度变化对鱼苗造成的压力。第五,鱼苗在运输前应适时停食,并进行拉网锻炼,以增强鱼苗的抗应激能力。

3.2.2 肠炎肠炎是卵形鲳鲹养殖过程中常见且影响严重的疾病,可能发生在卵形鲳鲹的整个养殖过程中,这可能与鱼苗身体机能下降后消化功能减退有关,是导致鱼苗大规模死亡的主要原因之一[23]。病鱼的主要病征包括离群独处、活动力下降、摄食量显著减少甚至完全停食、腹部膨胀、肛门红肿并伴有黄色黏液排出。解剖可见病鱼肠道出现大量充血和炎症,肠道内无食物而充满黄色黏液[24]。肠炎的成因尚未完全明确,但通常与过量投喂、饵料变质、水质恶化以及病原体感染等因素有关[23, 25-26]。为减少肠炎的发生,建议预防措施如下:在投喂前对饲料进行泡水软化处理,以减轻鱼苗的消化负担,并控制投喂量,以八成饱为适宜指标。当肠炎发生时,应立即采取措施,可使用诺菌素和多维(维生素混合物)进行拌饵投喂,每天2次,连续4 d。对于病情严重的情况,使用盐酸小檗碱拌饵投喂可取得较好的效果。

3.2.3 海水小瓜虫病海水小瓜虫病是一种由刺激隐核虫(Cryptocaryon irritans)引起的,对卵形鲳鲹危害严重的寄生虫病。该病主要影响鱼类的体表和鳃,形成白色小点,因此俗称“白点病”。海水小瓜虫病通常在秋季水温下降时频繁出现,但养殖密度增加、鱼排数量激增,以及不合理的网箱布局导致水流速度减缓等因素,都可能成为该病提前暴发的诱因[27]。当刺激隐核虫大量存在时,鱼苗摄食速度迅速下降,表现为厌食、狂躁不安,随后身体消瘦、游泳无力、体色暗淡,最终大量死亡[28]。目前,尚未发现能一次性彻底消灭刺激隐核虫的药物。海水小瓜虫病一般在9月底到11月初气温降低时暴发。建议在该病暴发前将网箱转移到网箱数量较少、水流速度较快的新养殖海域,以降低疾病发生的风险。

3.3 深远海网箱的升级改造目前北部湾海域的深远海网箱主要以高密度聚乙烯(High Density Polyethylene, HDPE)重力式网箱为主,这类网箱的抗风浪能力有限,最高可抗12级台风,且自动化、机械化和智能化水平较低[29-30]。因此,亟须提升网箱系统的抗风浪能力,建立能抗17级台风的大型抗风浪深远海网箱养殖平台。同时,通过综合利用互联网、物联网、大数据、人工智能和云计算等现代信息技术,借助智能投喂装置、可视化智能监测设备、多参数监测装置等先进工程装备,实现对深远海网箱养殖系统全方位、全过程、全覆盖的观测监测和数据采集,设置安全阈值,及时预警提醒。利用管理云平台实现数据导出与存储,通过查看水质实时及历史数据,总结经验,指导生产。

4 卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式效益分析在研发卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式之前,北部湾海域卵形鲳鲹的鱼苗培育模式主要包括传统露天池塘模式和区外引进模式。传统露天池塘模式主要是在室外池塘孵化和培育卵形鲳鲹鱼苗至全长3.0 cm,然后直接转移到深远海网箱进行养殖。区外引进模式则是从广东和海南等地购买全长3.0 cm左右的卵形鲳鲹鱼苗,直接转移到深远海网箱进行养殖。这两种模式下,卵形鲳鲹鱼苗在深远海网箱中的成活率普遍较低。根据国家重点研发计划项目“北部湾陆海接力智慧渔场养殖装备与新模式”(2022YFD2401200)的统计结果,与传统露天池塘模式和区外引进模式相比,卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式培育的卵形鲳鲹鱼苗的成活率显著提高(P<0.05),鱼苗孵化周期和成鱼养殖周期显著缩短(P<0.05)(表 1),突破了卵形鲳鲹育苗“气温低变化大”的限制瓶颈,对广西卵形鲳鲹产业模式转变、提高经济效益具有重要意义。

| 阶段 Phase |

指标 Index |

传统露天池塘模式 Traditional open-air pond model |

区外引进模式 Imported culture model |

“三段式”陆海接力养殖新模式 “Three-phase” onshore-offshore relay aquaculture new model |

| Phase 1:cultivation of larvae in outdoor greenhouse | Survival rate/% | 40±5 | - | 45±5* |

| Growth cycle/d | 19±3* | - | 14±1 | |

| Phase 2:intermediate cultivation of fish fry | Survival rate/% | 57.5±5 | - | 75±5* |

| Growth cycle/d | 55±5 | - | 65±5* | |

| Phase 3:adult fish cultivation in deep-sea net cages | Survival rate/% | 65±5b | 65±5b | 90±5a |

| Growth cycle/d | 225±15a | 220±15a | 175±15b | |

| Note:* represents a significant difference in the results of the t-test analysis (P<0.05).Different letters represent significant differences in one-way ANOVA results (P<0.05). | ||||

根据国家重点研发计划项目“北部湾陆海接力智慧渔场养殖装备与新模式”(2022YFD2401200)的统计结果,全长12.0-15.0 cm的大规格鱼苗从近海网箱转移到深远海网箱后,经过5-6个月的生长可达500-600 g/尾,每年每个网箱可养殖两批卵形鲳鲹。在成鱼养殖过程中,每尾鱼一般消耗饲料1.0 kg,喂养卵形鲳鲹的配合饲料市场价格为8元/kg,每尾鱼消耗饲料为8.0元。周长80 m、深7 m的网箱可放养大规格鱼苗8万尾,每个网箱约40万元(可使用10年),人工费用3万元/年。成本总额=(鱼苗采购费+鱼苗耗电费+其他鱼苗培育费用+鱼苗运输成本+换、补网费用+其他成鱼养殖费用)×养殖数量+养殖数量×成活率×配合饲料费用+网箱损耗费用+人工费用;销售总额=养殖数量×成活率×成鱼体重×成鱼价格;利润总额(元/批)=销售总额-成本总额。与传统露天池塘模式和区外引进模式相比,卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式每个深远海网箱每批鱼可创造产值110.88万元、养殖成本73.10万元、利润37.78万元(表 2),经济效益更为显著。

| 项目 Item |

传统露天池塘模式 Traditional open-air pond model |

区外引进模式 Imported culture model |

“三段式”陆海接力养殖新模式 “Three-phase” onshore-offshore relay aquaculture new model |

| Total cost (yuan/batch) | 611 000 | 619 000 | 731 000 |

| Fingerlings procurement cost (yuan/fish) | 0 | 0.3 | 0 |

| Electricity cost for fingerlings cultivation (yuan/fish) | 0.1 | 0 | 0.2 |

| Other cost for fingerlings cultivation (yuan/fish) | 1.8 | 1.35 | 1.2 |

| Transportation cost of fingerlings (yuan/fish) | 0.1 | 0.05 | 0.1 |

| Cost of changing and repairing nets (yuan/fish) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

| Other cost for adult fish cultivation (yuan/fish) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

| Feed cost (yuan/fish) | 8 | 8 | 8 |

| Net cage maintenance cost (yuan/batch) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| Labor cost (yuan/batch) | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

| Total sales (yuan/batch) | 739 200 | 800 800 | 1 108 800 |

| Total profit (yuan/batch) | 128 200 | 181 800 | 377 800 |

5 展望

海洋牧场适养卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式,是北部湾海域传统卵形鲳鲹养殖方式的重大革新。该模式将卵形鲳鲹的陆基育苗与深远海网箱养殖技术有机结合,有效克服了早春低温对鱼苗培育的限制,缩短了出苗周期,并显著提高了鱼苗在深远海网箱中的成活率,为北部湾海域海洋牧场深远海养殖业的发展奠定了良好的基础。尽管如此,针对这种新模式仍面临的关键问题,本文从以下3个方面提出展望。

5.1 加强绿色养殖技术研发绿色养殖技术的研发和综合应用,能够在提高养殖效益的同时,减少对环境的负面影响,保证水产品的质量安全,促进卵形鲳鲹养殖业的可持续发展。绿色养殖技术主要包括饲料管理技术和养殖模式的改进。(1)饲料管理技术。精准营养调控是降低卵形鲳鲹饲料系数,改善鱼体健康状态,提高养殖效益的关键。在卵形鲳鲹营养需求研究与高效饲料研发方面,需基于不同的养殖环境和生长阶段构建完善的卵形鲳鲹营养需求参数数据库,开发满足卵形鲳鲹不同养殖环境和生长阶段营养需求的配合饲料,提高饲料的综合利用效率。此外,在确定卵形鲳鲹营养需求的基础上,筛选新型非粮蛋白源替代鱼粉,如昆虫蛋白,研发促进营养利用、品质改善和免疫力提高的绿色功能性添加剂,降低饲料生产成本及其对环境的负荷。(2)养殖模式的改进。在卵形鲳鲹“三段式”陆海接力养殖新模式的基础上,以深远海网箱养殖平台为核心,在养殖区域内合理搭配不同营养层级、养殖生态位互补的动植物,包括投饵类动物、滤食性贝类、大型藻类和沉积食性动物,构建深远海“藻贝参鱼”多营养层次立体混养模式,改善养殖海域内物质、能量的综合利用效率和系统碳汇功能,在减少养殖废物排放的同时,提高养殖效益。

5.2 加快速生高饲料效率良种培育当前的研究主要通过改进饲料配方提升卵形鲳鲹饲料效率,遗传育种相关的研究较少,主要原因在于鱼类的水生环境及群体生活模式,使个体水平摄食量检测难以进行。因此,亟待开发一种能在群体养殖环境下精准测定个体饲料转化率表型的新技术和新设备,利用基因组、转录组和代谢组等多组学技术定位控制性状变异位点,鉴别关键基因和调控元件,揭示性状形成遗传基础和调控机制,创新全基因组选择育种技术,研发速生高饲料效率优异种质,培育满足北部湾现代化海洋牧场发展需求的卵形鲳鲹优良新品种。

5.3 推进养殖设施升级目前北部湾深远海网箱主要以HDPE重力式网箱为主,其抗风浪能力,以及自动化、机械化和智能化水平较低。因此,亟须以现代化装备技术为核心,积极引进国内外先进设施设备,进行深远海网箱养殖设施的升级,主要包括以下3个研究方向。(1)深远海网箱的大型化。利用新材料、新技术、新装备提高深远海网箱结构强度、箱体抗风浪性能、框架抗冲击性能等综合性能,实现深远海网箱箱体的大型化。(2)深远海网箱装备的智能化。利用现代信息技术(互联网、物联网、大数据、人工智能和云计算等),借助智能装备技术(自动投饵机、智能化网衣清洗机、鱼类自动分级系统、智能起捕与运输系统、智能化养殖环境在线监测系统、智能养殖平台、智能死鱼收集器、智能化养殖作业船等),构建深远海养殖平台智能化监测和管理系统,提高北部湾海域深远海网箱养殖产业的自动化、机械化、规模化、智能化水平,深远海网箱养殖业的风险防御能力以及养殖效率。(3)深远海网箱养殖的规模化。通过集成信息化和智能化技术,以1个大型抗风浪深远海养殖平台为中心,辐射管理N个HDPE重力式网箱,构建“1+N”智能养殖集群模式,提高养殖平台风险防控和智能化管理水平,实现规模化养殖,推动深远海养殖综合管理模式和机制的创新、完善。

| [1] |

罗茵. 30年卵形鲳鲹选育硕果累累[J]. 海洋与渔业, 2019(12): 58-59. |

| [2] |

彭敏, 陈晓汉, 陈秀荔, 等. 卵形鲳鲹养殖群体与野生群体遗传多样性的AFLP分析[J]. 西南农业学报, 2011, 24(5): 1987-1991. |

| [3] |

罗辉, 周明瑞, 敬庭森, 等. 雌、雄卵形鲳鲹肌肉品质评价[J]. 南方水产科学, 2020, 16(6): 115-123. |

| [4] |

梁前才, 戴建洪. 深水抗风浪网箱养殖卵形鲳鲹技术[J]. 科学养鱼, 2020(5): 61-62. |

| [5] |

林川, 何永姑, 王小兵. 卵形鲳鲹深海网箱养殖渔获模式的研究[J]. 热带生物学报, 2018, 9(4): 363-369. |

| [6] |

中华人民共和国农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国水产学会. 2024中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2024.

|

| [7] |

古恒光, 周银环. 传统网箱和深水网箱养殖卵形鲳鲹的对比试验[J]. 水产养殖, 2009, 30(12): 5-7. |

| [8] |

罗杰, 杜涛. 卵形鲳鲹不同养殖方式的研究[J]. 水利渔业, 2008(1): 70-71, 116. |

| [9] |

韦成昱, 彭晓瑜, 刘西磊. 文莱海域PET网箱与传统网箱养殖卵形鲳鲹效果比较[J]. 西南农业学报, 2020, 33(2): 464-468. |

| [10] |

王小兵, 林川, 杨湘勤, 等. 养殖密度对卵形鲳鲹离岸大型抗风浪网箱养殖效果的影响[J]. 热带生物学报, 2017, 8(1): 1-6. |

| [11] |

余庆, 李菲, 王一兵, 等. 广西北部湾大宗海水养殖鱼类卵形鲳鲹感染溶藻弧菌及其致病性研究[J]. 广西科学, 2018, 25(1): 68-73. |

| [12] |

余庆, 李菲, 覃仙玲, 等. 广西卵形鲳鲹小脑来源细胞系的建立及特征分析[J]. 广西科学, 2018, 25(1): 74-79. |

| [13] |

黄婷, 李莉萍, 王瑞, 等. 广西罗非鱼和卵形鲳鲹海豚链球菌的生化特性及基因多态性分析[J]. 大连海洋大学学报, 2014, 29(5): 459-462. |

| [14] |

王一帆. 北部湾海域深水网箱养殖卵形鲳鲹链球菌病的流行病学研究及环境驱动因素分析[D]. 湛江: 广东海洋大学, 2022.

|

| [15] |

林川, 王小兵, 黄海. 卵形鲳鲹鱼种大型网箱阶梯式中间培育技术[J]. 热带生物学报, 2017, 8(4): 383-389. |

| [16] |

李远友, 李孟孟, 汪萌, 等. 卵形鲳鲹营养需求与饲料研究进展[J]. 渔业科学进展, 2019, 40(1): 167-177. |

| [17] |

SU Y L, XU H D, MA H L, et al. Dynamic distribution and tissue tropism of nervous necrosis virus in juvenile pompano (Trachinotus ovatus) during early stages of infection[J]. Aquaculture, 2015, 440: 25-31. DOI:10.1016/j.aquaculture.2015.01.033 |

| [18] |

YU H Y, XIE T, XIE J R, et al. Characterization of key aroma compounds in Chinese rice wine using gas chromatography-mass spectrometry and gas chromatography-olfactometry[J]. Food Chemistry, 2019, 293: 8-14. DOI:10.1016/j.foodchem.2019.03.071 |

| [19] |

夏立群, 黄郁葱, 鲁义善. 卵形鲳鲹主要病害及其研究进展[J]. 安徽农学通报(上半月刊), 2012, 18(23): 140-143, 150. |

| [20] |

许海东, 区又君, 郭志勋, 等. 神经坏死病毒对卵形鲳鲹的致病性及外壳蛋白基因序列分析[J]. 上海海洋大学学报, 2010, 19(4): 482-488. |

| [21] |

王君芳, 杜和禾, 汤诗琪, 等. 卵形鲳鲹神经坏死病毒基因组的分析及其特异性检测引物的筛选[J]. 海南大学学报(自然科学版), 2022, 40(3): 251-259. |

| [22] |

蔡小辉, 文雪, 徐力文, 等. 卵形鲳鲹一例疑似神经性病毒病的初步分析[J]. 水产科学, 2012, 31(10): 597-601. |

| [23] |

TAN X H, SUN Z Z, ZHOU C P, et al. Effects of dietary dandelion extract on intestinal morphology, antioxidant status, immune function and physical barrier function of juvenile golden pompano Trachinotus ovatus[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2018, 73: 197-206. |

| [24] |

熊向英, 王贤丰, 彭银辉, 等. 健康和患病卵形鲳鲹肠道菌群结构的差异[J]. 水产学报, 2019, 43(5): 1317-1325. |

| [25] |

WANG Z Z, LIAO S L, WANG J, et al. Effects of fermented cottonseed meal substitution for fish meal on intestinal enzymatic activity, inflammatory and physical-barrier-related gene expression, and intestinal microflora of juvenile golden pompano (Trachinotus ovatus)[J]. Fishes, 2023, 8(9): 466. |

| [26] |

ZHOU C P, HUANG Z, LIN H Z, et al. Rhizoma curcumae Longae ameliorates high dietary carbohydrate-induced hepatic oxidative stress, inflammation in golden pompano Trachinotus ovatus[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2022, 130: 31-42. |

| [27] |

陈福艳, 梁万文, 陈明, 等. 卵形鲳鲹刺激隐核虫病组织病理学研究[J]. 渔业研究, 2017, 39(3): 181-187. |

| [28] |

刘俊. 基于转录组筛选卵形鲳鲹抗刺激隐核虫感染相关基因及其性状关联分析[D]. 武汉: 华中农业大学, 2024.

|

| [29] |

韦栋, 李玉壮, 李英. 卵形鲳鲹网箱养殖与病害防治技术[J]. 当代水产, 2013, 38(6): 87. |

| [30] |

张秋明, 李玉壮. 卵形鲳鲹抗风浪网箱健康养殖技术[J]. 现代农业科技, 2010(1): 322. |