2. 自然资源部南方石山地区矿山地质环境修复工程技术创新中心, 广西南宁 530028;

3. 西安建筑科技大学艺术学院, 陕西西安 710055;

4. 桂林理工大学旅游与风景园林学院, 广西旅游产业研究院, 广西桂林 541006;

5. 西安建筑科技大学设计研究总院有限公司, 陕西西安 710055;

6. 华蓝设计(集团)有限公司, 广西南宁 530001

2. Technical Innovation Centre for Mine Geological Environment Restoration Engineering, Southern Shishan Region, Ministry of Natural Resources, Nanning, Guangxi, 530028, China;

3. College of Arts, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an, Shaanxi, 710055, China;

4. College of Tourism & Landscape Architecture, Institute of Guangxi Tourism Industry, Guilin University of Technology, Guilin, Guangxi, 541006, China;

5. Xi'an University of Architecture and Technology Design & Research Institute Co., Ltd., Xi'an, Shaanxi, 710055, China;

6. Hualan Design (Group) Co., Ltd., Nanning, Guangxi, 530001, China

长期以来,由于城镇化、工业化以及经济的高速增长,国土空间合理的生态保护需求被忽视,导致区域生物多样性降低、动植物生境遭受破坏、水土保持能力减弱等生态环境问题愈发突出[1, 2],从而影响区域生态系统的整体性和稳定性,使区域生态系统安全受到威胁[3, 4]。在此背景下,我国提出了以“山水林田湖草沙”系统保护修复为基础目标的新治理方式[5],为全要素生态治理指明了方向,成为了新时代高质量发展的必然路径[6]。因此,从生态学的角度出发,推进生态环境全要素治理,增强区域抵抗力、稳定性和持续性,对提升区域生态韧性具有重要意义[7]。

“韧性”起初广泛应用于工程学领域,1973年由生态学家霍林(C.S.Holling)首次引入生态学,提出“生态韧性”[8],即“自然系统应对自然或人为原因引起的生态系统变化时的持久性”[9],指生态系统遭遇冲击时具备“反弹”恢复的能力。基于该内涵,可为以“山水林田湖草沙”各要素综合治理为目标的一体化生态修复综合治理提供理论指导,有助于构建生态韧性修复的基础框架,更是新时代背景下应对威胁所体现出的一种功能和能力。然而,目前基于生态韧性开展的一体化综合治理的研究和实践总结较少,多偏向于分区和管理[10],对生态韧性理念全过程运用于一体化修复治理的作用缺乏系统探讨。

我国国土辽阔,广泛分布着大江、大河,仅流域面积超过1 000 km2的河流就有1 500多条。广阔的流域面积支撑着我国人口最密集、经济最活跃的区域,是我国国土空间的重要组成部分,具有生态功能供给和水源涵养等重要功能[11]。鉴于流域国土空间涉及区域广、影响面大,且与其他流域所面临的问题具有共性明显、相似度高等特点,本研究以漓江流域为对象开展实践研究,可为其他流域的治理工作提供更为契合的案例借鉴。

1 当前国土空间生态修复的问题和不足“人类世”以来,人类对地球生态环境的破坏和影响有目共睹。随着时间的推移,人类共同保护地球村的意识和行动不断加强。早在新中国成立之初,我国就开展了“飞播造林种草”的实验,开启了生态修复的初步尝试;1978年“三北”防护林工程的防沙治沙行动,标志着我国生态保护修复治理工作进入到了常态化阶段。

梳理相关生态修复的研究成果发现,国内专家、学者做了大量的、丰富的研究,如基础理论研究方面,彭建等[12]提出系统治理是一体化生态保护修复的核心,以及基于“目标-约束-成本”开展系统治理的评估方法;概念界定方面,成金华等[13]认为一体化系统治理是生命共同体治理的必然手段,其内涵应包含“各要素之间、人与自然之间和系统管控”三层级的内容和关联;单一视角、环节的技术研究和实践方面,曾卫等[14]提出“生态识别-生态面构建”确定生态修复关键区的思路,王文奎等[15]提出以“区域尺度、小流域尺度、工程尺度”三级尺度实现流域分级实施和管控,夏超等[16]提出应建立全流程监管、多视角动态检查预警机制,韩利琳等[17]对社会资本参与生态修复及相应的法律保障等方面提出了完善“准入-退出”机制的建议。

经再次归纳分析发现,基于现阶段理论开展的实践一般采用较为单一的修复治理方式,多侧重于阶段性结果的呈现,对治理过程各个要素的整体性、关联性和融合性等考虑较少,未能全面、系统、多维度地考量生态系统自身的韧性能力,往往导致生态修复治理单一化、碎片化、片面化、表面化现象的发生[18];更有甚者对自然环境过度干预,违背了自然生态发展规律,造成自然生态“二次破坏”,在一定程度上偏离了一体化生态修复治理的初衷(表 1)。

| 重要内容 Important content |

关键环节 Key link |

主要做法 Major method |

存在的问题和不足 Existing problem and deficiency |

| Idea of restoration | Goal awareness | Passive mechanical repair, end-type independent repair | Lack of understanding of integrated governance, unable to achieve Source protection, systematic planning, global governance |

| Area selection | Take the area as the unit, carry out the ecological management of the area | Affected by the administrative boundary, weakened the ecological integrity, the basic characteristics of the system | |

| Element object | For a certain type of project, a single governance mode | Neglecting the internal relations among the factors, it is impossible to realize the comprehensive management of the whole factors and the whole process | |

| Measures | Technical measures | The project repairs primarily, the artificial management project quantity is big | Excessive intervention violates the law of natural ecology development and causes secondary destruction of natural ecology |

| Regulation | On-site research, regular engineering indicators supervision | Traditional limited supervision and management, lack of scientific evaluation and analysis of the effectiveness of protection and restoration | |

| Mode of operation | Project organization | Relying on government organization and the platform company | The singleness of the participants leads to the failure of timely application of new ideas, new measures and new models |

| Source of funds | Relying on main financial investment, with the lack of social capital participation | The pressure of financial funds is too great to make full use of the comprehensive benefits of ecological protection and restoration |

2 “生态韧性”理念与国土空间生态修复的契合 2.1 生态修复理念实践的逻辑升维与迭代

“十三五”以来,财政部、自然资源部、生态环境部三部门协同先后启动了共6批次52个山水林田湖草沙一体化保护和修复相关的国家试点工程,涉及全国34个省(自治区、直辖市),漓江流域国土空间生态修复被列入了“十四五”期间的第二批试点项目。然而,目前对于如何实现“山水林田湖草沙”一体化综合治理的实施策略仍以试点为主,诸多试点仍以各治理工程简单叠加作为修复治理的主要方式,偏离一体化系统综合治理的基本要求[5]。2020年6月,国家发展改革委和自然资源部印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》[19],在提出“以全面提升国家生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用为目标”的同时,也对生态修复工作提出了“整体保护、系统修复和综合治理”的更高要求。

一直以来,在各种新理论引导和新技术支撑下,世界各地的国家和城市结合地方区域特点,在城市规划、建设和管理等方面不断探索更适合城市发展的模式,力求城市不断提升抵御外部威胁的抵抗力或适应外部环境的自愈力,从而实现区域健康稳态的发展。通过对“韧性”的不断探索,“韧性”理念已逐步被城市管理者所接纳和运用。就修复治理的范畴而言,包含了除生态要素外的社会、经济和技术等综合要素,使城市遭遇冲击、干预时具备“反弹”恢复能力,是某一区域国土空间良好的综合性体现[18]。

相比之下,“生态韧性”理念更能体现一体化生态修复治理的目的,也是生态修复理念实践的逻辑升维与迭代,具体表现如下。

(1) 边界性思维,从单一的专项治理向综合的全要素韧性治理转变。即“韧性”理念不仅是工程、生态、城市管理等某一专项的发展目标,而且也是社会经济与生态和谐发展共同追求的目标;同时,不再仅以行政属地为唯一的边界选择,更侧重于流域国土空间生态本底的自然属性,强调国土空间的独立性、整体性、客观性。

(2) 系统性思维,从单一的减轻生态脆弱性,向增强生态韧性转变。即从单一要素、单一工程、单一区域向“全流域、全要素、全过程”转变,系统化地体现生态韧性内容的多元化、治理的多样化、成效的多维化等特征,强调要素融合且健康的稳态发展。

(3) 持续性思维,从某一节点、某一阶段向动态的、长期的、持续的治理思维转变。即强调区域环境受威胁、破坏后,自身能够实现自平衡、自组织、自适应,以及不断自我稳态调整的持续发展状态。

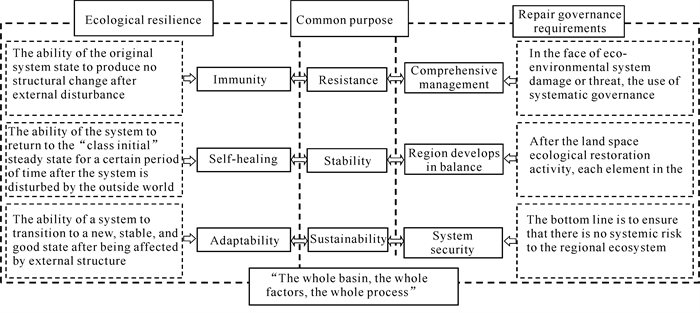

2.2 “生态韧性”理念与国土空间生态修复的关联逻辑生态文明建设的背景下,修复遭受退化和破坏的生态系统并提升流域国土空间的生态功能是生态修复工作的重要目标[20]。而实现该目标的关键在于特定区域内以系统安全格局为底线,将各要素有机地组成或修补成稳健区域。国土空间生态修复的本质是以生命共同体可持续发展为目标,是对生态缺陷和生态功能开展的“修”和“复”活动,是基于生态健康胁迫而采取的一种积极的补救措施,具有综合性治理、要素配给合理和系统安全等特征要求。而“生态韧性”理念作为人地关系研究的核心[21],很好地体现了“免疫-自愈-适应”自主变化的稳态发展能力。其中,“免疫”指系统受外界干扰而不产生结构变化的状态;“自愈”指受到外部干扰后,一定时期内系统恢复到“类初始”的稳定状态;“适应”指受外界结构性影响后,重新过渡到新的稳定状态的一种过程。

从生态安全格局的内容来看,“生态韧性”理念的“免疫-自愈-适应”三大核心发展能力范式谋和了流域国土空间生态修复“综合治理-配给合理-系统安全”的全过程,均体现了“抵抗-稳定-持续”的安全格局目标。“生态韧性”理念与流域国土空间生态修复治理谋和逻辑关系详见图 1。

|

| 图 1 “生态韧性”理念与流域国土空间生态修复治理谋和逻辑 Fig. 1 Concept of "ecological resilience" and the strategy and logic of spatial ecological restoration of watershed |

3 基于“生态韧性”理念的流域国土空间生态修复治理框架 3.1 流域国土空间生态问题的诊断分析

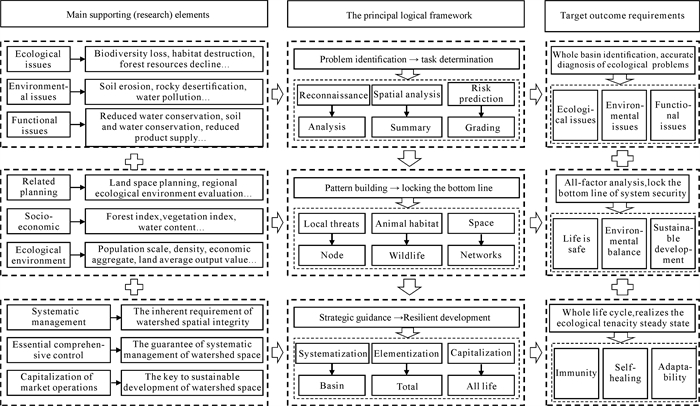

精准识别流域生态问题是实施生态修复的前提和基础。“生态韧性”理念视角下,首先要从“全流域、全要素、全过程”角度对修复对象开展分析,即以自然地理单元为对象,对影响生态系统功能和恢复能力的要素进行数据统计,如高程、坡度、植被覆盖度、降水量、湿地面积和生物量等;其次,同步考虑地上地下和上下游等空间、共性和个性的特征、历史成因等变化之间的关联性,即通过通用土壤流失方程、森林退化分级等模型[22]进行分析;最后,结合特定要素对结果进行局部修正,确保精准地挖掘和总结流域生态问题,形成最终诊断结果。

3.2 流域国土空间生态安全格局的构建构建流域生态安全格局是国土空间生态修复的核心,也是科学开展生态修复活动的基础。目前,关于生态格局的研究较多,且形成了“源地-阻力面-廊道”的研究范式[23],但基于“生态韧性”理念下生态格局构建的研究还较少,大多是基于某一类问题而单独划定生态格局的方法。研究认为“生态韧性”理念下的生态安全格局构建,首先要以国土“三类空间”为基础,选择恰当的参照生态系统作为标准;其次,从森林指数、植被指数、水源含量、水源涵养、水土保持、生物多样性保护、耕地资源等自然要素指标,以及人口规模、人口密度、一二三产业经济总量、地均产值、城镇建设用地和农村居民点用地规模等社会经济要素指标着手,综合分析、判断修复对象的生态系统功能是否得到保护,生态服务质量是否有所提升;最后通过数据分析得出国土“三类空间”下分级管控的生态格局,才能锁定流域国土空间生态安全底线。

3.3 流域国土空间生态修复的策略探索 3.3.1 全流域系统化综合治理策略系统化综合治理是国土空间生态修复的内在要求,也是生态韧性治理的根本要求。即要求将修复对象视为一个具有相互关联的完整整体,开展系统化治理,避免单一化、碎片化治理。与此同时,须同步满足人们日常社会功能、经济水平及和谐健康的基本要求,对涉及自然生态和社会经济的问题,均应针对性地提出处理措施,避免片面化、浅层化治理。

3.3.2 全要素指标化全面管控指标化全面管控是生态修复的质量要求,也是系统化治理的基本保障。首先,要以国土空间生态修复基本要求为基础,清晰界定修复监管内容;其次,基于传统生态修复在治理过程中难以实现全过程跟踪、多维度监管的不足,深化构建涵盖自然生态、社会、经济全方位要素的指标体系与评估体系,如生态胁迫因子消除和生态系统质量改善等生态效益指标,土地利用情况等社会效益指标,以及土地复垦利用率等经济效益指标。对修复对象实行“1+3X”的全面管控和引导,实现总目标和免疫-自愈-适应三大能力的管控和引导。

3.3.3 全过程资本化市场运作资本化市场运作是生态修复的活力要求,也是其资金平衡的核心目标[20]。资本化市场运作关键在于“三个转换”:一是资源向资产转化,即强化“市场+综合治理”模式,在保障生态修复目标不降低的前提下,实现保护修复与存量土地资源配置优化的统一,为产业重构提供空间载体;二是资产向资本转化,即打通“市场+区域开发”路径,强调区域治理的整体性、系统性,实现产业重构与区域开发利用的统一,为区域发展提供保障;三是资本向市场转化,即优化“市场+整体运营”模式,强调合作模式的稳定性,确保土地长效综合利用与治理资金的统一,保障区域产业转型升级的可持续性。

“生态韧性”理念视角下流域国土空间生态修复逻辑框架详见图 2。

|

| 图 2 “生态韧性”理念视角下流域国土空间生态修复逻辑框架 Fig. 2 Logical framework of spatial ecological restoration of watershed land under"ecological resilience" |

4 “生态韧性”理念下漓江流域国土空间生态修复的实践探索 4.1 漓江流域国土空间存在的主要生态问题

漓江流域位于中亚热带季风气候区,是我国南方重要生态安全屏障和动植物种质基因库,面积12 269.11 km2,占桂林市域总面积的44.13%。流域内总体呈现东、西、北侧高,南侧低的地势,中、南部形成局部平原和谷地;受季风气候影响,流域降水量分配极不均衡;流域人口密集,人地矛盾突出引发的流域生态问题较为明显。

根据流域国土空间生态修复治理思路,选择自然生态环境相似度较高,且生态环境良好的广西猫儿山国家级自然保护区作为漓江流域的参照生态系统。经对标分析,漓江流域存在生态系统生命安全、环境平衡和持续发展受威胁等问题。

(1) 生态系统生命安全问题:①流域内自然保护地原生林仅占总面积的13.5%,而桉树、杉木、松树等速生树种占总面积的64.8%,原生林面积少、物种结构单一,导致水涵养能力下降;②流域内废弃矿山总面积2 493.46 hm2,分散在各流域,点状山体受损,严重影响了生态廊道的自愈与再建。

(2) 生态系统环境平衡问题:①2009年至2020年流域内湿地面积减少了4.78万hm2,降幅29.83%,湿地面积的大幅减少,导致生物多样性降低;②流域内常年水位逐年下降,地表水与地下水调蓄和水质自净能力减弱,生态系统退化。

(3) 生态系统持续发展问题:①流域内12个县(市、区)的岩溶土地面积共5 925.29 km2,其中石漠化面积占岩溶土地总面积的13.32%,严重影响流域生态平衡;②耕地面积锐减,且开发利用难度较大,耕地保护与工业化、城镇化之间的矛盾仍较为突出。

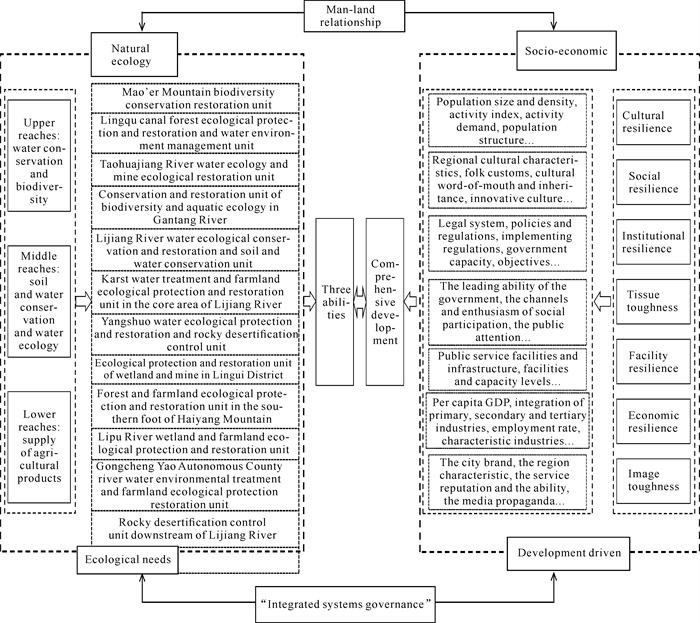

4.2 漓江流域国土空间生态安全格局构建基于流域国土空间生态安全格局的构建思路,以漓江流域生态问题和历史数据等为基础,并参考《广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例》[24],通过模型构建,从流域系统“安全、平衡、可持续”方面构建区域生态安全格局(图 3)。

|

| 图 3 漓江流域国土空间生态安全格局构建 Fig. 3 Constructing the spatial pattern of ecological security in the Lijiang River Basin |

(1) 漓江上游和中下游距离岸线0-10 km的区域,是生态问题高集聚区,以水土流失、石漠化、水环境破坏和生物多样性等问题为主。由于恰巧该区域是暴雨高值区和以岩溶、水和湿地生态系统为主的区域,生态极为重要(极为敏感),是漓江流域国土空间最基础的生命安全底线,属于流域严格保护区。

(2) 漓江全线距离岸线10-20 km的区域,是一般耕地、一般林地及一般湖泊资源集中的区域,以局部水土流失、水土环境污染等问题为主,是农业生产重点区和城乡过渡区,属于漓江流域国土空间环境平衡保障系统,生态重要(敏感),划分为流域适中保护区域。

(3) 除以上两个较为集中的区域外,城乡建设用地以零散斑块的形式分布在流域其他空间,为一般区域。该区域主动规避了生态敏感脆弱区,但由于人类集中的活动,难免会对区域生态造成影响,以水环境污染为主;又由于其敏感性较低,是漓江流域持续发展保障系统,划分为适度开发区。

4.3 漓江流域国土空间生态修复治理策略 4.3.1 基于全流域系统化综合治理的修复单元划分根据系统化综合治理策略的思路,以统筹推进“山水林田湖草沙”各要素一体化治理为目标,基于流域主要生态问题,以及以国土“三类空间”、流域生态安全格局等为基础,试点将整个漓江流域分为上、中、下游3个空间(区段尺度)和14个修复治理单元(单元尺度)、82个子项目(子项目尺度),进一步弱化行政边界壁垒,强化了生态区域间的联系,形成“总-分-分”同步综合治理的模式,漓江流域国土空间系统化综合治理逻辑结构详见图 4。

|

| 图 4 漓江流域国土空间系统化综合治理逻辑结构 Fig. 4 Logical structure of systematic and comprehensive management of territorial space in the Lijiang River Basin |

与此同时,根据“区段-单元-子项目”分级管控的思路,且基于修复对象与主要问题的不同,将82个子项目划分为水生态保护修复、森林生态保护修复、生物多样性保护修复、水土保持、矿山生态修复、石漠化治理、湿地生态保护修复、农田生态保护修复八大生态修复主题。

而后,以主题确定不同尺度下的工作重点,并采取不同的修复措施,有效解决了不同尺度下流域治理的各项管控需求,实现精细化保护修复。(1)区段尺度:上游以水源涵养和生物多样性保护修复为主;中游以水土保持和水生态保护修复为主;下游以农产品供给保护修复为主。(2)单元尺度:在区段尺度的主题治理划分下,以修复单元为基础,对单元存在的生态问题进行分析,并融合社会、经济等要素,实现修复单元治理后符合区域的发展特色和要求。(3)子项目尺度:该尺度是实现生态修复治理的最小单元,也是开展具体工作的直接依据,通过具体工程、措施、指标等实现修复目标。

4.3.2 基于全要素指标化全面管控的生态指标监管已有研究认为,“自愈能力”建设是生态修复“韧性”治理的基本要求,是区域生态系统实现稳定和要素合理配给的体现[20]。然而,以往生态修复治理的考核重点更多地侧重于工程性指标的达成与实现,缺乏保护修复治理区域及其周边社会、经济等方面影响的考量。为此,本研究提出建立“泛工程”的目标体系,即考核目标涵盖自然生态、社会和经济等全要素,形成综合性的考核目标。基于生态问题的诊断,将“生态安全、环境平衡和持续发展”三方面的效益目标一并纳入绩效考核目标,建立“1+3”泛工程考核指标体系,同步保障区域生态生命安全、环境平衡和生态持续发展绩效目标的实现。

同时,基于指标化全方位管控策略思路,漓江流域试点工程提出了“天空地人网”全流域监测体系的顶层设计,监测体系分为三部分:一是基础数据体系建立,即以卫星遥感和连续运行无人机的监测、地面站点观测、监测队伍和网络服务等方式,收集、整理流域范围内的数据,形成修复前的基础数据库;二是监测指标体系设立,基于修复目标,以区段、单元、子项目3级尺度,从“1+3”指标中选取16项一级指标和81项二级指标开展监测工作;三是开展定期或关键环节的监测评估体检,与保护修复目标实现交汇,形成监测评估报告和监测数据库,对出现偏差部分及时采取修正措施。

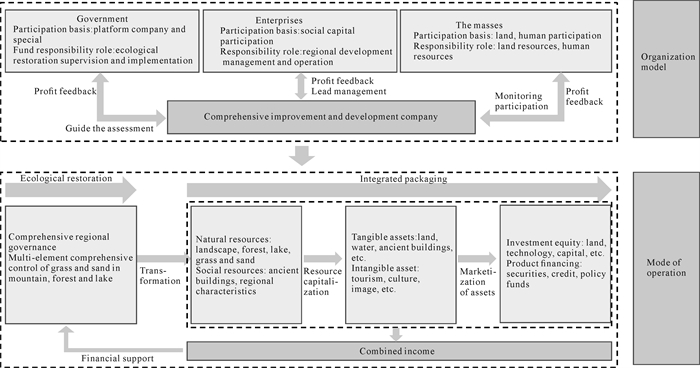

4.3.3 基于全生命周期资本化运作的综合治理根据全生命周期资本化运作思路,本研究认为资产化市场运作是当下生态修复活动持续开展的优选模式,但首先需要提供能够满足符合市场需求的资源产品,才能实现“资源-资产-市场”的转化,最后实现市场化向证券化转化。

(1) 生态修复“两山”转换路径探索

漓江流域试点工程基于地方禀赋与旅游资源优势,结合区域发展需求,将土地、水、古建筑等有形资源和旅游、文化、形象等无形资源进行整合,形成本项目的资产化资源;再通过“市场+”的参与、挖潜和延伸,对资产化资源进行多维度包装,使之形成能够满足当前社会需求、与经济水平相匹配的市场化资产;最后通过市场赋予生态产品金融属性,为生态修复工作引入多元的参与主体,促进资源向资产、证券金融产品的转化,最终实现整体综合治理的资金平衡甚至盈余(表 2)。

| 资源利用方式 Resource utilization |

价值转化方式 Way of value transformation |

实施空间 Implementation space |

| Comprehensive land improvement | ①Land consolidation, development index transactions (farmland, construction land) income ②Land increase and decrease hanging index transaction income |

Within the project area |

| Utilization of mineral resources | ①Remaining sand and gravel soil transfer income after the use of the project ②Green mining rights mortgage proceeds ③Profits from green mine construction |

Within the project area |

| Development and utilization of forestry | ①Income from deep processing of forest products ②Proceeds from the sale (lease) of land ③Forest property rights mortgage or equity gains ④Market income of forest by-products |

Within the project area+Outside the project area |

| Tourism resource development | ①Income from eco-tourism, forest tourism, leisure and recreation, sports and leisure industries ②Proceeds from the sale (lease) of land ③Tourism resources income right makes the price to invest ④Cultural and creative product development |

Within the project area+Outside the project area |

| Development of agricultural and sideline products | ①Income from farming and processing of agricultural and sideline products ②Bonus and supplement income of financial funds |

Within the project area+Outside the project area |

(2) 生态修复“市场+”组织模式研究

稳固的“责权利”组织模式是资源资本化市场运作的基础,实现这一基础需从源头厘清生态修复与资源利用主体责任与收益的分配方式。漓江流域治理采用政府组织牵头、企业产业导入、群众人力参与模式,形成政府、企业、群众三方稳固的责权利合作模式,即一是以各个行政辖区政府为责任主体、各对应的职能部门为单位,负责指导和监督生态修复相关工作;二是以企业选择的发展模式作为生态修复“市场+”的产业基础,遴选合适的产业参与区域开发;三是以“公司+农业经济”的融合发展模式为主体,代表群众参与生态修复,避免多头管理,如在村民委员会的支持下形成生态修复议事会,代表村民意愿参与生态修复各项工作(图 5)。

|

| 图 5 生态修复“市场+”组织参与模式构架 Fig. 5 Framework of "Market+" organization model in ecological restoration |

5 结束语

基于生态韧性理念开展的国土空间生态修复综合治理,是“整体保护、系统修复和综合治理”的内在要求。基于此背景,研究重构了“再保护、再修复、再利用”的治理框架,并探索了系统化综合治理、信息化全面管控和资本化市场运作“三位一体”的修复保障策略和实践。但由于生态修复工作涉及面广、涉及部门多,且体系未健全,除“三位一体”保障策略涉及的内容外,还应进一步关注以下3个方面的内容。

(1) 探索生态指标存储、交易机制,全面疏通“两山”转化通道,如参照耕地指标交易方式,将生态指标量化,建立健全指标存储、交易、抵押、入股等制度体系。

(2) 在保底线的基础上,破除“市场+”的参与壁垒,通过宜山则山、宜林则林、宜旅则旅等多种方式助力生态修复,全面吸引社会资本参与生态修复。

(3) 建立健全的生态修复监督审查机制,细化生态修复的顶层设计,结合信息化监管平台,强化评估、动态总结、及时纠偏,避免“假修复”“短暂性修复”“独立修复”和“破坏性修复”。

| [1] |

魏书威, 陈恺悦, 田姗姗, 等. 地方性国土空间规划立法中存量规划入法研究[J]. 规划师, 2020, 36(23): 11-17. |

| [2] |

魏书威, 张新华, 卢君君, 等. 存量空间更新专项规划的编制框架及技术对策[J]. 规划师, 2021, 37(24): 28-33. |

| [3] |

陈明星, 梁龙武, 王振波, 等. 美丽中国与国土空间规划关系的地理学思考[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2467-2481. |

| [4] |

文宇立, 谢阳村, 徐敏, 等. 构建适应新国土空间规划的流域空间管控体系[J]. 中国环境管理, 2020, 12(5): 58-64. |

| [5] |

沈悦, 刘天科, 周璞. 自然生态空间用途管制理论分析及管制策略研究[J]. 中国土地科学, 2017, 31(12): 17-24. |

| [6] |

吴钢, 赵萌, 王辰星. 山水林田湖草生态保护修复的理论支撑体系研究[J]. 生态学报, 2019, 39(23): 8685-8691. |

| [7] |

李强, 吕军骁. 基于生态韧性的山水林田湖草沙一体化保护修复框架[J]. 河北省科学院学报, 2024, 41(3): 1-8. |

| [8] |

HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4: 1-23. |

| [9] |

王夏晖, 何军, 牟雪洁, 等. 中国生态保护修复20年: 回顾与展望[J]. 中国环境管理, 2021, 13(5): 85-92. |

| [10] |

王士莹, 谢保鹏, 杨洁, 等. 基于生态韧性的国土空间生态保护修复分区研究: 以洮河流域为例[J]. 生态学杂志, 2024, 43(6): 1870-1880. |

| [11] |

杨开忠, 单菁菁, 彭文英, 等. 加快推进流域的生态文明建设[J]. 今日国土, 2020(8): 29-30. |

| [12] |

彭建, 吕丹娜, 张甜, 等. 山水林田湖草生态保护修复的系统性认知[J]. 生态学报, 2019, 39(23): 8755-8762. |

| [13] |

成金华, 尤喆. "山水林田湖草是生命共同体" 原则的科学内涵与实践路径[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(2): 1-6. |

| [14] |

曾卫, 夏菲阳. 基于生态安全格局的国土空间生态修复关键区识别与修复策略研究: 以汉源县为例[J]. 城乡规划, 2023(1): 1-12. |

| [15] |

王文奎, 牟宇峰, 蒋艳君, 等. 生命共同体理念下的浅山沿海地区生态保护修复顶层设计探析: 以闽江流域(福州段)为例[J]. 规划师, 2020, 36(23): 44-49. |

| [16] |

夏超, 齐宁林, 王锐. 国土空间生态修复监管信息化探索与实践[J]. 规划师, 2021, 37(22): 55-59. |

| [17] |

韩利琳, 邓华梅. 社会资本参与矿山生态修复法律规制研究[J]. 法制博览, 2021(28): 123-124. |

| [18] |

李妹珍, 刘淑兰. 生命共同体视角下长汀县生态文明建设的问题与对策[J]. 生态经济, 2019, 35(4): 214-218. |

| [19] |

中华人民共和国国家发展和改革委员会, 中华人民共和国自然资源部. 全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)[EB/OL]. (2020-06-03)[2024-7-12]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/12/content_5518982.htm.

|

| [20] |

曾鹏. 韧性城市与城市韧性发展机制[J]. 人民论坛·学术前沿, 2022(Z1): 35-45. |

| [21] |

欧阳晓, 魏晓, 谢花林, 等. 国土空间生态韧性研究进展与前沿分析[J/OL]. 经济地理, 2023: 1-10(2023-11-27)[2024-05-21]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1126.K.20231124.1451.002.html.

|

| [22] |

中华人民共和国生态环境部. 全国生态状况调查评估技术规范生态问题评估: HJ 1174-2021[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2021.

|

| [23] |

彭建, 李慧蕾, 刘焱序, 等. 雄安新区生态安全格局识别与优化策略[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 701-710. |

| [24] |

广西壮族自治区人民代表大会常务委员会.广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例[EB/OL]. (2021-11-24)[2024-02-16]. https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?NDAyOGFiY2M2MTI3Nzc5MzAxNjEyN2UyODkzNjIxNzc.

|