2. 广西旅游产业研究院,广西桂林 541004;

3. 桂林市林业和园林局,广西桂林 541100

2. Institute of Guangxi Tourism Industry, Guilin, Guangxi, 541004, China;

3. Guilin Forestry and Garden Bureau, Guilin, Guangxi, 541100, China

古树名木指树龄较大(100 a以上)、价值较高的树木[1]。古树名木是人类聚居区的自然遗产和文化遗产,在维持生物多样性、促进生态恢复、提供生产生活资料、承载传统文化和精神信仰等方面具有极其重要的作用[2-4]。保护古树名木,是建设生态文明和美丽中国的必然要求,是实现人与自然和谐共生现代化的生动实践,是传承中华优秀传统文化的重要途径[5]。

古树名木作为重要的生态实体和文化遗产,一直以来成为国内外学者的重要研究对象[6]。国外专家学者主要围绕古树气候学[7]、生物多样性[8]、碳存储[9]等方面做了大量的研究工作,为保护自然生态系统、提高生物多样性提供了新的研究思路[10]。我国近年来高度重视古树名木研究,主要体现在古树保护、古树信息化系统管理、古树旅游资源开发、古树空间分布及成因等方面。古树名木保护的主体由制定相关保护法律条例的政府转向公众,公众直接参与古树名木保护[11]。古树名木的管理手段也逐步实现了信息化,如海南[12]、北京[13]、湖北[14]等开发了省(直辖市)的古树名木地理信息管理系统。也有专家学者对古树名木的综合价值进行评估,以其为主体进行公共空间规划、旅游景区建设和旅游线路设计[15-17]。不少研究以省[18]、市[19]、县[20]为范围从定量和定性的角度分析古树名木的分布类型和分布密度,探讨了古树名木的空间分布特征。但这些研究通常采用简单的数理统计与分析方法,且以城市尺度为主,有着独特自然地理结构、民族文化和历史的漓江流域古树名木资源的空间聚集特征、聚集方向性以及与水文、地形地貌及传统村落的关系系统性研究还未涉及。

古树名木作为“绿色的国宝”和“有生命的文物”,是漓江流域景观资源的重要组成类型,也是推进漓江流域可持续发展的重要载体。近年来伴随桂林世界级旅游城市建设的加速推进,城镇化快速扩张,古树名木出现生长状况不良、病虫害严重、保护措施缺乏、恶劣生长环境得不到改善甚至濒临死亡等问题,已引起全社会的高度关注[21]。本研究基于广西第二次古树名木普查数据,以漓江流域为研究范围,以分布其中的5 587株古树名木为研究对象,探讨该区域古树名木资源的物种组成、空间分布格局及其主要影响因子,以期为漓江流域古树名木资源和原生态文化资源的科学保护、乡村记忆的延续及民族文化的传承提供数据支持和建议。

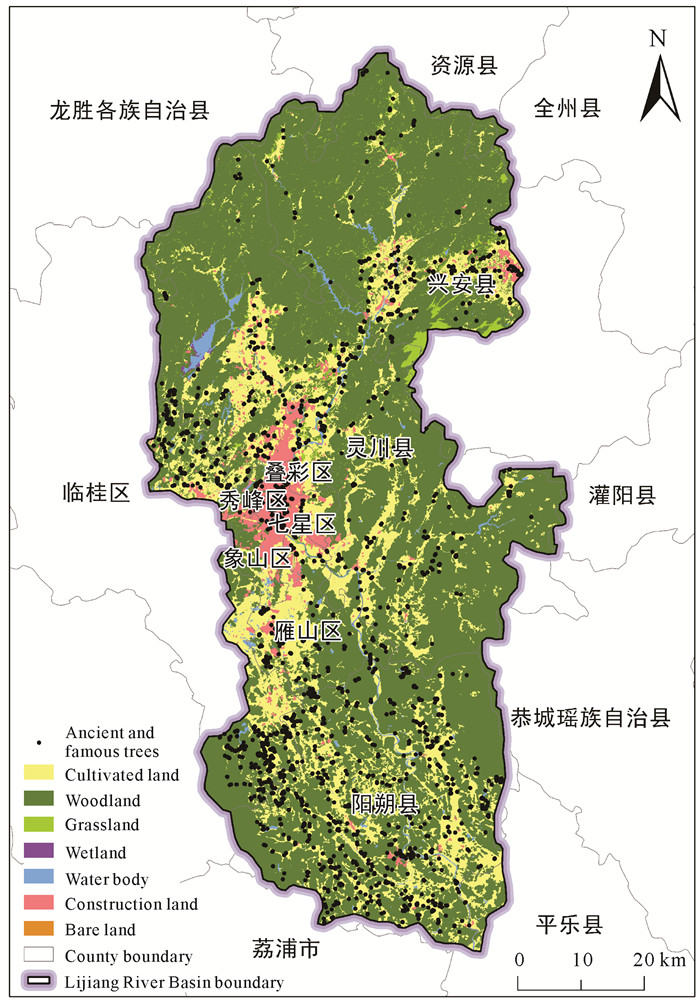

1 材料与方法 1.1 研究区域概况漓江流域(24°38′10″-25°53′59″N,110°07′39″-110°42′57″E)地处广西东北部,南岭山系南端,主要包括桂林市象山、七星、叠彩、秀峰、雁山5区,阳朔县、灵川县、兴安县大部分区域,资源县、平乐县少部分区域,干流全长164 km,流域总面积5 837.93 km2[22][图 1(审图号:桂S(2022)42号)]。漓江流域以漓江为中轴线呈南北向狭长带状分布,整体地势南低北高、中间低四周高,南部主要为喀斯特、丘陵和低山地貌,北部主要为低山地貌,中部主要为峰林平原、峰丛洼地和喀斯特侵蚀平原等喀斯特谷地地貌[23]。流域地处低纬度地区,为典型的亚热带季风性湿润气候,雨水充沛,年降水量在1 500 mm以上,日照时间长,冬冷夏热,无霜期短,全年气温基本维持在0 ℃以上,土壤以石灰岩风化形成的红黏土为主。

|

| 图 1 漓江流域范围 Fig. 1 Area of Lijiang River Basin |

1.2 数据来源与方法 1.2.1 数据来源

在收集整理漓江流域社会经济、历史人文、资源环境等资料、文献以及广西有关部门提供的古树名木资源情况的基础上进行实地调查,对古树名木的树种、树龄、立地条件、地理坐标(经纬度)、海拔(m)、冠幅(m)、胸径(cm)、生长势、土壤等信息进行详细记录。传统村落数据来源于2012-2023年中华人民共和国住房和城乡建设部等部门发布的6批中国传统村落名录。土地利用数据(分辨率为30 m)来源于全球地表覆盖数据(GlobeLand30)。

1.2.2 方法 1.2.2.1 资源特征分析树种的鉴定和生活型划分参考《中国植被》[24]。依据《古树名木鉴定规范》[25],将古树等级划分为三级(一级≥500 a,300 a≤二级≤499 a,100 a≤三级≤299 a),名木不受树龄限制。根据《古树名木普查技术规范》[26],将古树名木生长状况依据其枝条、叶片、树干的生长状态划分为正常株(3级)、衰弱株(2级)、濒危株(1级)、死亡株(0级)4类;生长环境调查根据立地条件和人为干扰程度分为好、中、差3个级别。根据广西第二次古树名木普查数据,将漓江流域古树名木生长场所分为历史文化街区、风景名胜古迹区、乡村街道、远郊野外、城区5种类型。物种保护等级划分参考《国家重点保护野生植物名录》[27],濒危等级划分主要根据世界自然保护联盟(IUCN)红色名录(https://www.iucnredlist.org/)确定。物种的相对优势度通过相对胸高断面积(RBA)计算,即某物种所有个体胸高断面积之和与所有物种胸高断面积之和的比例[28],个体数≥10为常见种,个体数<10为偶见种[29]。运用Spearman相关性检验方法分析树龄、树高、胸径和冠幅之间的相关性。采用Excel 2023和SPSS 26.0软件对数据进行处理、分析和作图。

1.2.2.2 空间分布格局分析古树名木核密度和研究范围内传统村落分布、海拔、坡度、坡向以及水文分布的相关性分析均在ArcGIS 10.7软件中完成。

(1) 泰森多边形法

古树名木分布类型为点要素,采用泰森多边形法对其进行空间格局分布分析。泰森多边形属于ArcGIS邻域分析工具,是由连接两邻点线段的垂直平分线组成的连续多边形。每个泰森多边形内仅含有一个离散点数据,泰森多边形内的点到相应离散点的距离最近。点集的分布发生变化而引起泰森多边形面积变化,因此评估样点的分布类型可采用多边形面积的变异系数来衡量,计算公式为

| $ C V=S D / M E \times 100 \%^{[30]}, $ |

式中,CV为变异系数,SD为标准偏差,ME为平均值。当CV<33%时,空间分布类型为均匀分布;当33%≤CV≤64%时,为随机分布;当CV>64%时,为聚集分布[31]。

(2) 核密度分析法

点的分布概率和点要素聚集程度可视化可通过ArcGIS软件的核密度工具计算。核密度分析法是一种统计方法,每单位面积的量值根据要素在其周围领域中的密度和距离计算,而离散的样本点密度转换为连续非参数密度[32]。通过核密度分析法可以判断地理事件在区域发生的概率大小,空间点密度越大,概率越大。每个空间实地密度趋势分布由中心向边缘逐渐变小,达到一定程度后为0。某个要素的核密度为其空间内所有实体密度的总和,计算公式为

| $ f(x)=\frac{1}{n h} \sum\limits_{i=1}^n k\left(\frac{x-x_i}{h}\right), $ |

式中,f(x)是在点x处的密度估计,n是观测值的数量,h是平滑参数(距离阈值),k为核密度函数,x-xi为两点间的欧氏距离。

(3) 近邻分析法

近邻分析法是地理信息系统(GIS)中一种重要的空间分析方法,主要用于确定一个要素集中的要素与另一个要素集中最近要素的距离。这种方法可以帮助我们理解空间数据的分布特征和模式,确定每个点到某一要素的距离及位置,并通过分析各点到某一要素的距离,揭示要素的普遍分布规律。

2 结果与分析 2.1 数量分布特征本研究调查到漓江流域古树名木共5 587株,其中古树5 572株,名木15株,名木中纪念树种8株,珍稀树种7株,隶属于43科90属127种,占全市古树名木资源总量的18.90%。漓江流域古树名木株数排名前十的科及其属、种特征见表 1。古树名木株数最多的科为樟科(Lauraceae),共2 225株,占漓江流域古树名木总株数的39.82%;然后依次为金缕梅科(Hamamelidaceae,18.08%)、银杏科(Ginkgoaceae,5.64%)、大戟科(Euphorbiaceae,5.48%)、壳斗科(Fagaceae,4.74%)、木犀科(Oleaceae,3.85%)。属数最多的科为豆科(Leguminosae,8属),其次为壳斗科(6属),然后是樟科、金缕梅科、木犀科、榆科(Ulmaceae)以及桑科(Moraceae)(各4属)。物种数较多的科依次为壳斗科(19种)、豆科(9种)、桑科(8种)、榆科(8种)、樟科(7种)、木兰科(Magnoliaceae,6种)、木犀科(6种)、槭树科(Aceraceae,5种)、金缕梅科(4种)。优势种主要是乡土树种,分别为樟(Cinnamomum camphora)、枫香树(Liquidambar formosana)、重阳木(Bischofia polycarpa)和银杏(Ginkgo biloba),株数分别为2 156、1 005、315和214株,相对胸高断面积分别为44.83%、16.86%、5.08%和5.15%。常见种有40种,共5 361株;偶见种有87种,共226株。研究区域内古树名木生活型构成为常绿阔叶树86种、常绿针叶树7种、落叶阔叶树34种。漓江流域古树名木数量、生活型结构特征与其地理环境和气候条件密切相关。

| 序号No. | 科Family | 属Genus | 种Species | 数量/株Number | 占比/% Proportion/% |

| 1 | Lauraceae | 4 | 7 | 2 225 | 39.82 |

| 2 | Hamamelidaceae | 4 | 4 | 1 010 | 18.08 |

| 3 | Ginkgoaceae | 1 | 1 | 315 | 5.64 |

| 4 | Euphorbiaceae | 3 | 3 | 306 | 5.48 |

| 5 | Fagaceae | 6 | 19 | 265 | 4.74 |

| 6 | Oleaceae | 4 | 6 | 215 | 3.85 |

| 7 | Anacardiaceae | 2 | 2 | 169 | 3.02 |

| 8 | Juglandaceae | 2 | 2 | 160 | 2.86 |

| 9 | Ulmaceae | 4 | 8 | 127 | 2.27 |

| 10 | Moraceae | 4 | 8 | 114 | 2.04 |

| Others | 56 | 67 | 681 | 12.19 | |

| Total | 90 | 127 | 5 587 | 100 | |

漓江流域国家级重点保护古树名木物种及其保护等级、濒危等级见表 2。漓江流域国家级重点保护古树名木有11种,其中Ⅰ级保护植物2种,分别为银杏和南方红豆杉(Taxus wallichiana var.mairei);Ⅱ级保护植物9种,有伯乐树(Bretschneidera sinensis)、红豆树(Ormosia hosiei)、降香黄檀(Dalbergia odorifera)、罗汉松(Podocarpus macrophyllus)、闽楠(Phoebe bournei)等。其中银杏和降香黄檀为极危物种,红豆树为濒危物种,南方红豆杉和闽楠为易危物种,伯乐树、鹅掌楸(Liriodendron chinense)和大叶榉(Zelkova schneideriana)为近危物种。

| 序号No. | 种Species | 科Family | 属Genus | 保护等级Protection level | 濒危等级Endangerment level |

| 1 | Bretschneidera sinensis | Akaniaceae | Bretschneidera | Ⅱ | Near threatened |

| 2 | Ormosia hosiei | Fabaceae | Ormosia | - | Endangered |

| 3 | Dalbergia odorifera | Fabaceae | Dalbergia | Ⅱ | Critically endangered |

| 4 | Taxus wallichiana var.mairei | Taxaceae | Taxus | Ⅰ | Vulnerable |

| 5 | Podocarpus macrophyllus | Podocarpaceae | Podocarpus | Ⅱ | - |

| 6 | Liriodendron chinense | Magnoliaceae | Liriodendron | Ⅱ | Near threatened |

| 7 | Camellia sinensis | Theaceae | Camellia | Ⅱ | - |

| 8 | Litchi chinensis | Sapindaceae | Litchi | Ⅱ | - |

| 9 | Ginkgo biloba | Ginkgoaceae | Ginkgo | Ⅰ | Critically endangered |

| 10 | Zelkova schneideriana | Ulmaceae | Zelkova | Ⅱ | Near threatened |

| 11 | Phoebe bournei | Lauraceae | Phoebe | Ⅱ | Vulnerable |

2.2 古树名木树龄、树高、冠幅与胸径的基本特征

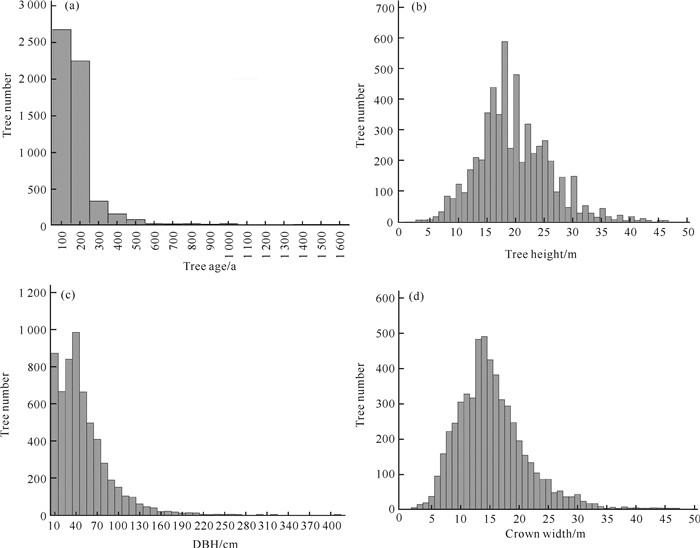

对漓江流域5 587株古树名木的树龄、树高、胸径、冠幅分析可知,树龄、胸径、冠幅分布呈右偏态,且树龄和胸径的右偏态较明显,树高则呈正态分布。其中,一级古树名木133株,二级古树名木483株,三级古树名木4 971株,分别占总株树的2.38%、8.65%、88.97%[图 2(a)]。平均树龄为193 a,稍高于我国古树名木的平均树龄。树龄最大的古树是位于高田镇凤楼村和兴坪镇渔村的小叶榕(Ficus microcarpa),树龄高达1 500a。树高主要集中于10-30 m,平均树高为19.5 m[图 2(b)];胸径集中于10-160 cm,平均胸径为81.7 cm[图 2(c)];冠幅集中于6-30 m,平均冠幅为15.7 m[图 2(d)]。不同优势种的胸径结构差异较大,枫香树胸径结构分布较为均匀,银杏和重阳木胸径分布集中在60-140 cm,较为相似,其中超大胸径(≥200 cm)最多的为樟,有81株。胸径最大的是位于临桂区汤家村的雅榕(Ficus concinna),达451 cm;枫杨(Pterocarya stenoptera)和南酸枣(Choerospondias axillaris)各有1株大胸径古树,分别是335 cm和229 cm。相关性分析结果表明: 漓江流域古树名木树龄、树高、冠幅和胸径之间具有显著的正相关关系(r=0.625,P < 0.01;r=0.267,P < 0.01;r= 0.347,P < 0.01),表明树龄越大其对应的胸径就越大,与之相应的树高也越高,冠幅也越大,古树名木整体长势良好,符合一般生物学特征[24]。

|

| 图 2 古树名木树龄、树高、冠幅与胸径分布 Fig. 2 Distribution map of tree age, height, crown width and DBH of ancient and famous trees |

2.3 古树名木生长状况

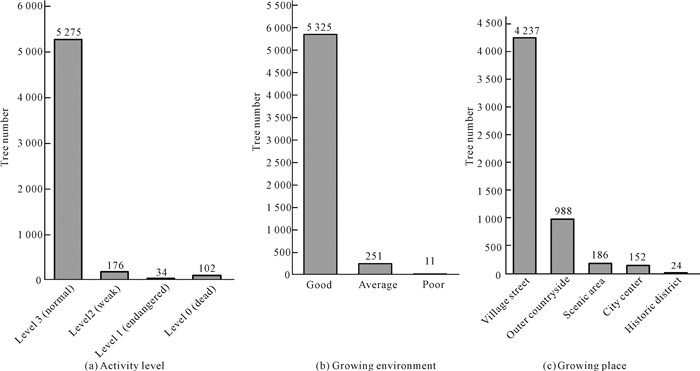

古树名木生长状况分布见图 3。由图 3(a)可知,古树名木整体生长势良好,其中正常株有5 275株,占漓江流域古树名木总株数的94.42%;衰弱株176株,占3.15%;濒危株34株,占0.61%,死亡株102株,占1.82%。受损个体较多的有樟(71株)、重阳木(35株)、桂花(Osmanthus fragrans,10株)和银杏(10株);濒危株较多的有樟(16株)和重阳木(9株);死亡株较多的有樟(39株)、枫香树(16株)和桂花(6株)。由图 3(b)可知,漓江流域古树名木生长环境总体较好,其中95.31%的古树名木生长环境为“良好”,共有5 325株;4.49%的生长环境为“中”,共251株;只有0.20%的生长环境为“差”,共11株。从生长场所来看,漓江流域75.84%(4 237株)的古树名木生长在乡村街道,17.68%(988株)的古树名木生长于远郊野外,3.33%(186株)的古树名木生长在风景名胜古迹区,2.72%(152株)的古树名木生长在城区,生长在历史文化街区的古树最少,仅占0.43%(24株)[图 3(c)]。古树名木树龄结构、生长场所与生长势之间的数量关系结果表明:一、二级古树名木中衰弱株和濒危株的占比相对三级古树名木较高;生长在风景名胜古迹区的古树名木生长势最好,衰弱株及濒危株仅有9株,占风景名胜古迹区古树名木总数的4.84%,占比最低;生长于历史文化街区的古树名木衰弱株及濒危株有3株,占历史文化街区古树名木总数的12.50%,占比最高,但同时一级古树名木占比也最高;城区衰弱及濒危株占比仅次于历史文化街区,共有11株,占城区古树名木总数的7.24%。

|

| 图 3 古树名木生长状况分布 Fig. 3 Distribution of the growth status of ancient and famous trees |

2.4 古树名木资源的空间分布特征

漓江流域古树名木资源分布在桂林市城区、3个县的48个乡镇及街道办(341个村、17个居民委员会)和1个自然保护区,其中阳朔县古树名木数量最多,为1 511株,占漓江流域古树名木总株数的27.04%;其次是临桂区和灵川县,分别为1 298株和1 173株,分别占23.23%和21.00%。县域分布情况相对较为均匀,乡镇分布差异较大,数量最多的是临桂区南边山镇(715株),占漓江流域古树名木总株数的12.80%;数量最少的是灵川县兰田瑶族乡, 仅4株,占0.07%。总体来看,生长在城区的古树名木树龄普遍高于生长在乡野的古树名木树龄。

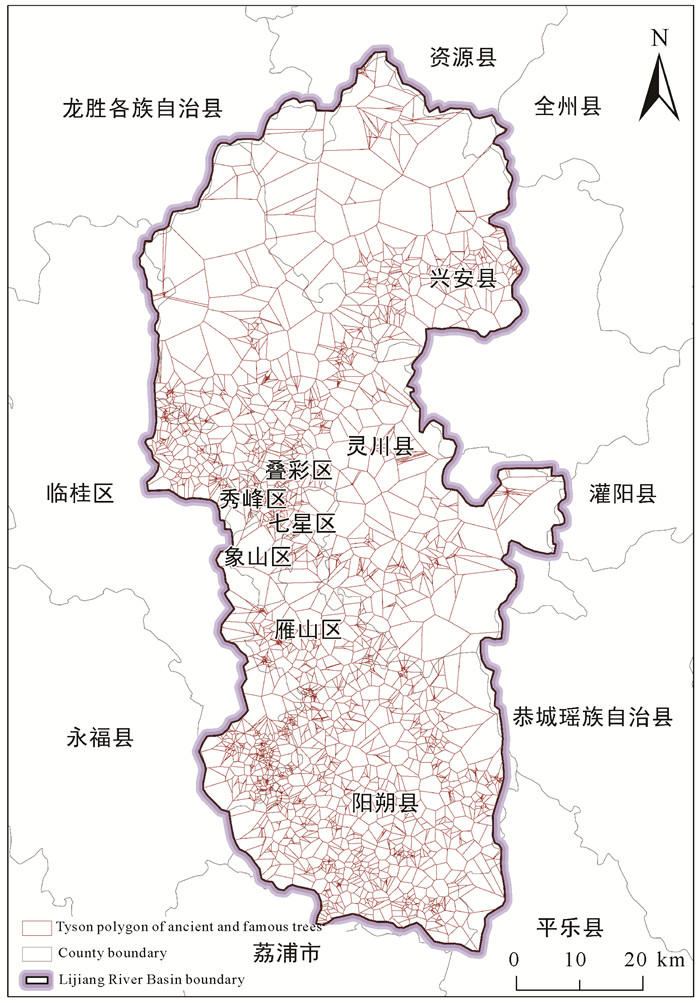

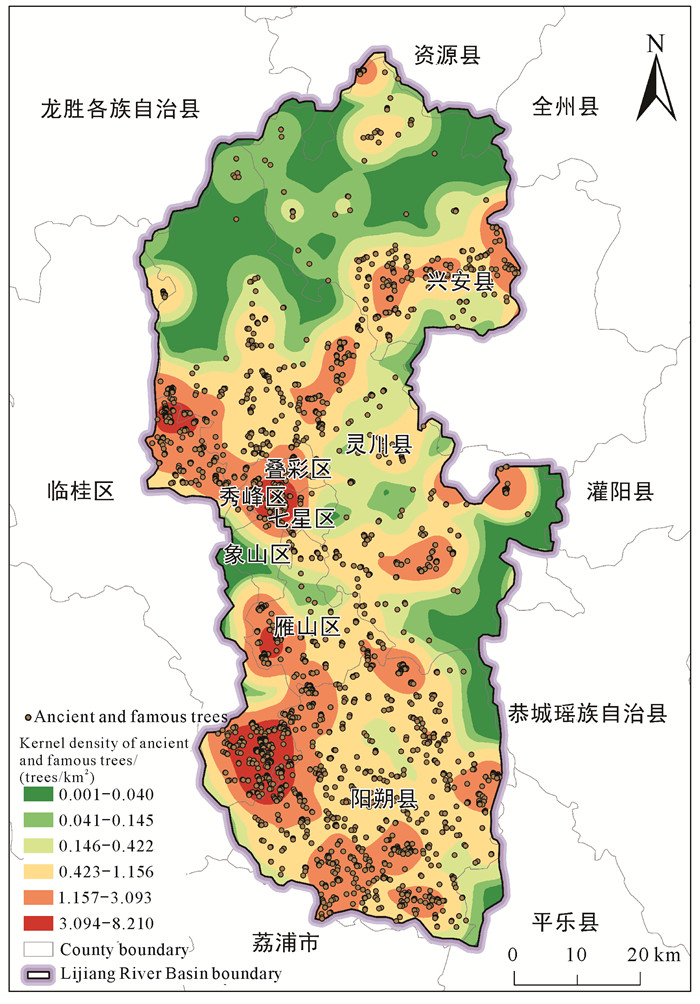

漓江流域古树名木泰森多边形分析结果见图 4。漓江流域古树名木分布特征为聚集分布,变异系数为331.29%(≥64%)。漓江流域境内古树的核密度分布如图 5所示。漓江流域古树名木的核密度分布呈现较强的空间聚集性,2个高度密集中心均位于秀峰区、七星区以及临桂区南边山镇。秀峰区和七星区是桂林郡地南越国的发源地,历史悠久,较多的名胜古迹也使得这里有较多年龄较大的古树名木得以保留;而南边山镇古树资源丰富与其地形复杂、生境类型丰富、自然灾害少及人为干扰活动相对较少有关。古树名木留存较次密集区域的中心位于阳朔县高田镇、雁山区雁山镇等。

|

| 图 4 漓江流域古树名木泰森多边形分析 Fig. 4 Tyson polygon analysis diagram of ancient and famous trees in the Lijiang River Basin |

|

| 图 5 漓江流域古树名木核密度分布 Fig. 5 Kernel density distribution of ancient and famous trees in the Lijiang River Basin |

2.4.1 古树名木与传统村落的分布特征

漓江流域第一批至第六批传统村落共有58个,分布于桂林市区、灵川县、兴安县、阳朔县、雁山区和临桂区等。传统村落分布在漓江上游和中游的数量较多,分别为34个和18个;下游数量最少,为6个。漓江流域传统村落核密度分布见图 6。传统村落与古树名木的分布密集区具有较明显的重叠关系,均位于桂林市区和临桂区,古树名木分布与传统村落分布具有较强的关联性。实地调研得出,58个传统村落共有古树名木448株,占漓江流域古树名木总株数的8.02%,其中数量最多的是兴安县兴安镇红卫村(57株),然后依次为雁山区草坪回族乡潜经村(25株)、阳朔县兴坪镇桥头铺村(22株)、阳朔县高田镇朗梓村(21株)、兴安县严关镇灵坛村和雁山区拓木镇龙门村(各20株)。这些传统村落大多地理位置优越、历史悠久、景色优美、水源丰富,孕育了丰富的古树资源。

|

| 图 6 漓江流域传统村落核密度分布 Fig. 6 Kernel density distribution of traditional villages in the Lijiang River Basin |

2.4.2 古树名木在不同土地利用类型上的分布状况

不同土地利用类型及古树名木分布见图 7。漓江流域土地利用类型主要有耕地、林地、建设用地、草地和水体5种。古树名木分布在耕地上的数量最多,共有2 852株,占漓江流域古树名木总株数的51.05%,这与耕地拥有生产功能有关,耕地中大多数古树为当地提供了生产生活所需的食材、建材等。林地是范围最大的土地利用类型,共有古树1 745株,占漓江流域古树名木总株数的31.23%。林地内人为干扰小、生态环境良好,适宜古树生长。建设用地类型中分布有古树838株,占漓江流域古树名木总株数的15.00%。草地和水体用地类型分布的古树名木相对较少,分别为80株和72株,分别占漓江流域古树名木总株数的1.43%和1.29%。

|

| 图 7 不同土地利用类型及古树名木分布 Fig. 7 Distribution of ancient and famous trees in different land use types |

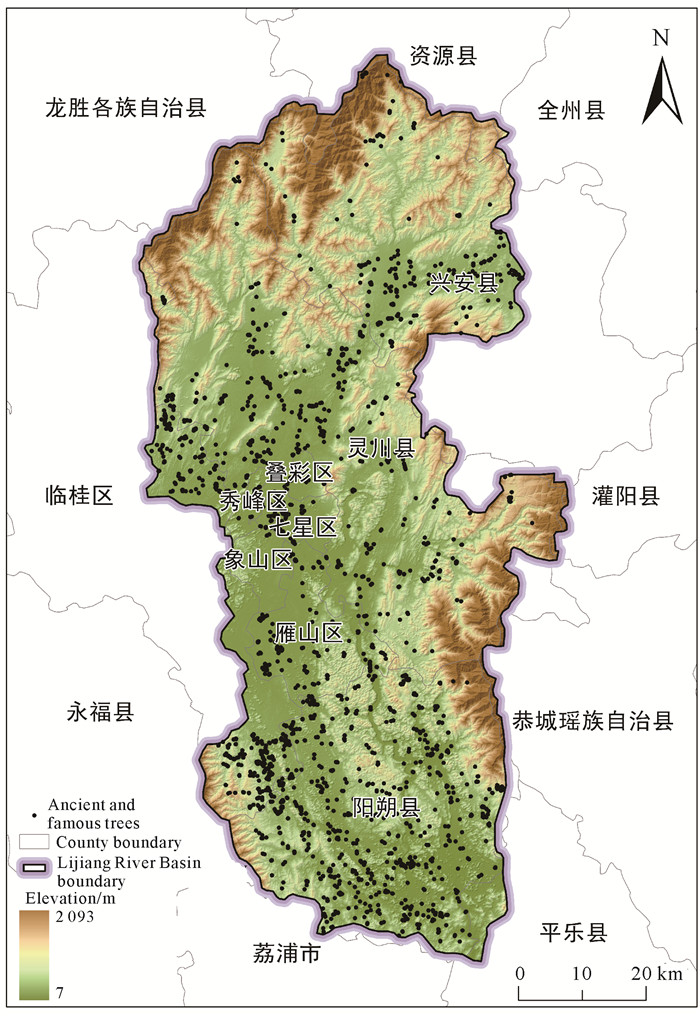

2.4.3 古树名木在不同海拔上的分布特征

漓江流域古树名木在不同海拔上的分布见图 8。漓江流域境内最高海拔为2 093 m,最低海拔为7 m,相对高差为2 086 m,古树名木在不同海拔上的分布呈现出显著性差异。古树名木集中分布在海拔≤300 m的区域,共有4 606株,占漓江流域古树名木总株数的82.44%;300 m<海拔≤800 m共有古树名木920株,占16.47%;800 m<海拔≤1 900 m没有古树名木存在;海拔>1 900 m有61株古树名木,集中分布于广西猫儿山国家级自然保护区,其中包果柯(Lithocarpus cleistocarpus)3株,铁杉(Tsuga chinensis)58株。

|

| 图 8 漓江流域古树名木在不同海拔上的分布 Fig. 8 Distribution of ancient and famous trees at different elevations in the Lijiang River Basin |

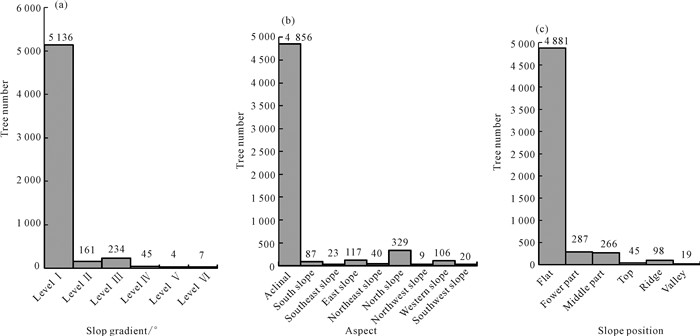

2.4.4 古树名木在不同坡度、坡向和坡位上的分布特征

参考邱族周等[33]的方法将坡地划分为六级:Ⅰ级(平坡0°-4°)、Ⅱ级(缓坡5°-14°)、Ⅲ级(斜坡15°-24°)、Ⅳ级(陡坡25°-34°)、Ⅴ级(急坡35°-44°)、Ⅵ级(险坡>45°)。古树名木集中分布在平坡上,共有5 136株,占漓江流域古树名木总株数的91.93%;分布在缓坡上的有161株,占2.88%;分布在斜坡上的有234株,占4.19%;分布在陡坡上的有45株,占0.80%;分布在急坡上的数量最少,仅4株,占0.07%;分布在险坡上的有7株,占0.13%。随着坡度的增加,漓江流域古树名木数量总体上呈先减少后增加再减少的趋势[图 9(a)]。从坡向的分布来看,无坡向区域的古树名木最多,共有4 856株,占漓江流域古树名木总株数的86.92%;北坡有329株,占5.89%;东坡有117株,占2.09%;西北坡最少,仅有9株,占0.16%[图 9(b)]。从坡位的分布来看,位于平地的古树名木最多,有4 881株,占漓江流域古树名木总株数的87.36%;其次是下坡和中坡,下坡有287株,占5.14%,中坡有266株,占4.76%;位于山谷的最少,仅有12株,占0.21%[图 9(c)]。漓江流域古树名木集中分布在平坡、无坡向和平地上,主要以银杏、樟和枫杨树等树种为主,这与其低山地貌、峰林平原、峰丛洼地的地形特点密切相关,这些区域是人类聚集区,也是古树名木资源的富集区。

|

| 图 9 漓江流域古树名木在不同坡度、坡位和坡向上的分布 Fig. 9 Distribution of ancient and famous trees in different slope gradients, aspects, and slope positions in the Lijiang River Basin |

2.4.5 古树名木与河流的分布特征

漓江流域古树名木分布与水系的关系如图 10所示。古树名木分布与水系密切相关,研究区域内古树名木具有沿漓江、桃花江、大溶江、遇龙河、小溶江等干支流分布的特征,河流沿线是古树名木集中分布的区域。距离水系2 km以内的古树名木最多,有2 871株,占漓江流域古树名木总株数的51.39%。整体来看,随着与水系距离的逐渐增大,古树名木数量呈快速下降的趋势,当距离水系>10 km时,仅有17株,占漓江流域古树名木总株数的0.30%,说明漓江流域古树名木的分布呈现出显著的水系依存特征。

|

| 图 10 古树名木分布与水系的关系 Fig. 10 Relationship between the distribution of ancient and famous trees and rivers |

3 讨论 3.1 漓江流域古树名木资源组成及其留存的驱动因素

本研究在漓江流域共记录到古树名木5 587株,隶属于43科90属127种,分布在桂林市城区、1个自然保护区和3个县的48个乡镇及街道办。从古树名木资源物种组成和数量来看,漓江流域古树名木资源非常丰富。银杏、伯乐树、红豆树、南方红豆杉等11种国家级重点保护植物,具有极其重要的保护价值和较强的地域特色。漓江流域古树名木资源丰富与其独特的地理位置、深厚的历史文化及丰富的民族传统文化密不可分。首先,漓江流域拥有世界上最典型、发育最完美的亚热带峰林地貌景观,流域内有国家级自然保护区、国家级森林公园以及世界自然遗产地等多处各类自然保护地,同时桂林市是首批国家历史文化名城,漓江流域内保存着不同时期的传统村落、旧址古迹等[34]。这些区域植物生长史长、植被丰富、生态环境长期受各种政策的保护,因此也成为古树名木的富集区。其次,漓江流域是汉、壮、瑶、苗等多民族聚居区,这些民族的后龙山风水林文化对黄枝油杉(Keteleeria davidiana var.calcarea)、银杏等珍贵古树资源的保护具有重要作用[35]。风水林受宗教和风水观念的影响,是人们长期适应自然环境过程中形成的意识与习惯的产物,包括寺庙、陵墓和村庄风水林,其中村庄风水林又分为后垫脚林、水口林、宅基林和龙山林等[36]。后龙山风水林被当地人视为灵气和风水福地,在村规民约等制度下被世代传承保护,严禁破坏。后龙山风水林文化是先人智慧的结晶,也是古人对以森林为代表的自然崇拜的遗存。漓江流域后龙山风水林主要为由樟、润楠(Machilus pauhoi)、苦槠(Castanopsis sclerophylla)、枫香树、柏木(Cupressus funebris)、马尾松(Pinus massoniana)等树形高大、枝叶繁茂且生长寿命长的乡土树种构成的纯林或混交林,以及银杏、青冈(Cyclobalanopsis glauca)等珍稀树种林。

漓江流域古树名木的留存也与当地民族的文化信仰、宗教禁忌及用地类型有关。当地人认为树是有灵魂的,可以沟通天地。古树更具灵性,因此许多古树被称为神树或社树,供人们祭拜和祈福。经实地调研访谈得知,漓江流域的主要社树为枫香树、樟、小叶榕和银杏等,主要分布在建设用地和耕地附近,如阳朔县高田镇凤楼村大榕树景区的小叶榕,树龄有1 506 a,树高18 m,胸径287.0 cm,冠幅45.5 m×36.0 m,整个树冠的遮地范围达1 600 m2,有着“独树成林”的美誉。因其具有丰富的历史文化内涵和故事传说,被当地居民视为护佑村寨的神树,于2023年入选全国“100株最美古树”。灵川县海洋乡大庙塘村大桐木湾屯有1株树龄1 400 a的古银杏,树高21 m,胸径153.5 cm,被村民尊称为“白果王”,见证了村寨数百年的发展历史,是镇村之宝。漓江流域类似这样的神树、护村树非常多,这些古树被当地宗教禁忌和村规民约所保护。

樟、枫香树、银杏和重阳木是漓江流域古树名木的优势种,与当地的民族习俗和生活方式有关。漓江流域是多民族聚居区,不同的民族在长期利用植物的过程中形成了自己特定的习惯和方式,如数量最多的樟,因其树形雄伟壮观被当作神树;其木材质优,并散发芳香气,可作为上好的家具和建筑等用材;其具有特定的芳香,可提炼樟脑等,是常见的民族药用植物,因此被广泛栽种。枫香树和银杏是典型的民族药用植物、染色植物和食用植物:枫香树全株可入药,同时在广西“壮族三月三”有制作五色糯米饭的习俗,枫香树嫩叶可作为黑色染料,制作黑色糯米饭;银杏的果可食用,是当地重要的经济作物;重阳木树形高大,树姿优美,秋色叶红色,习性上较耐水湿,是流域内常见的水边绿化树种。

3.2 古树名木资源的空间分布特征及其影响因素影响漓江流域古树名木空间分布的主要因素包含海拔、坡度、坡向等自然因素以及传统村落相关的人文因素。

研究区域内古树名木在空间上的分布特征为集聚性,在秀峰区、七星区以及临桂区南边山镇形成了2个高密度聚集区。从地理因子上看,古树名木主要分布在300 m以下的低海拔地区,该区域是人类活动的主要区域,随着海拔的上升古树名木资源呈下降趋势;当海拔高于600 m时,受水分、土壤及温热条件的影响,古树资源急剧下降;海拔800-1 900 m几乎没有古树名木,因为漓江流域为典型的喀斯特地貌,中高海拔地区森林结构主要以灌木丛为主;海拔1 900-2 000 m分布了大量的铁杉和包果柯,是因为地壳运动在广西猫儿山国家级自然保护区内保留了第四纪冰期之前的众多孑遗植物物种。从坡度、坡向上看,平缓坡、无坡向、阳坡区域内古树名木分布数量较多,土层厚薄、水分条件等主要受坡度因子影响;光照条件、降水情况主要受坡向因子影响;生态梯度变化由坡位的养分及水分决定。适度坡度土壤主要为肥沃的红壤,同时土壤排水良好,阳光充足,这些优越的自然条件为古树名木提供了良好的生长环境。古树名木空间分布受坡度、坡向等影响,古树名木物种组成的差异受土壤及海拔等影响。

从传统村落影响因素来看,古树名木高密度分布区与传统村落分布有明显的重叠关系,传统村落是古树名木的重要“避难所”。漓江流域传统村落的选址多在喀斯特平原,土壤肥沃、水源丰富,自然地理条件优越,是植被生长和留存的理想地。研究区域内传统村落大多建村时间较早,随着村落的建成,人们常常在自己的房前屋后、院落中间种植庭院树,也喜在村口、井边、祠堂、路旁、桥头、陵墓和寺庙周围等种植神树或风水树。当地村民的传统文化、精神信仰、宗教禁忌等对古树名木的保护发挥了关键作用,尽管许多当地的森林遭到了破坏,但出于文化和宗教原因,村落的大量古树名木仍保留至今[37]。从河流的影响因素来看,漓江流域古树名木资源具有明显的亲水性,随着与水系距离的增加,古树名木呈明显减少趋势,其原因有两个方面:①传统村落是古树名木的富集区,而研究区域内的传统村落主要分布在支流3 km范围内[38];②河流水系为古树名木生长提供了充沛的水源和优质的生存环境,良好的河流水系环境有助于古树名木的生长。

3.3 古树名木资源保护建议近年来在习近平生态文明思想的指引下,国家林业和草原局、全国绿化委员会办公室及地方政府积极推动古树名木保护工作,如开发上线“全国古树名木智慧管理系统”,实现古树名木的动态、精准管理;印发《关于加强全国重点文物保护单位内古树名木保护的通知》,突出保护重点;修订《中华人民共和国森林法》,完善制度体系。桂林市也积极开展古树名木的相关保护工作,如实施“过度硬化”专项整治行动、改善古树名木的立地环境、开展古树名木保护专题活动等,但效果并不显著。建议从以下5个方面对漓江流域的古树名木进行保护。

(1) 重视乡村地区古树名木保护。漓江流域古树名木主要分布在乡村,作为村寨“活的文物”,具有独特的历史记忆和文化传承。保护乡村古树名木,除了需要各职能部门做好基础设施建设和古树名木健康动态监测,还需要当地民众的主动参与,因此需加大古树名木宣传力度,引导民众合理开发利用古树资源。

(2) 分级、分类保护。根据古树名木的受损等级,优先保护受损较为严重的古树;优先保护濒危、极危物种,以及国家一级、二级保护物种。

(3) 实施生境差异化保护。分布在高强度人类活动区域的古树名木受到威胁的程度远高于林区和墓地,因此对分布于不同生境的古树名木要进行差异化保护,同时将生境作为一个整体进行保护。

(4) 做好古树名木精神的挖掘阐释。深化古树名木历史文化内涵的挖掘阐释,总结归纳古树名木蕴含的宝贵精神[5]。通过全国“双百”古树(100株最美古树、100个最美古树群)推选活动,讲好古树名木故事,彰显中华优秀传统文化,赋予古树名木新的时代内涵。根据保护优先、科学利用的原则,通过研、学、游的方式有效转换古树名木价值,实现生态为民,为建设美丽中国提供绿色滋养。

(5) 遵守当地的信仰和习俗。古树名木承载了中国传统文化中的生态思想和智慧,要坚定不移地遵守当地禁忌和法规,确保古树名木管理和保护制度的连续性。古树名木的文化传承与发展既要依靠现代制度,也要依靠传统和当地居民。

4 结论本研究系统分析了漓江流域古树名木的资源组成、空间分布特征及其影响因素。结果表明:漓江流域现存古树名木5 587株,涵盖43科90属127种,以樟、枫香树、银杏、重阳木为优势种,兼具生态功能与文化象征意义;空间分布呈显著集聚性,集中于海拔300 m以下的低山平原地带,与传统村落、水系分布高度重叠,自然因子(海拔、坡度、坡向等)与人文因子(风水林文化、宗教禁忌及村规民约等)共同维系古树名木生境稳定性。传统村落作为古树名木“避难所”,风水林制度与社区实践有效保护了银杏、榕树等“神树”,而河流水系则为古树名木提供了水源保障与生态廊道功能。针对保护现状,本研究提出分级、分类保护,生境差异化保护、深挖古树名木文化内涵等策略。本研究可为漓江流域生物文化多样性保护、传统村落可持续发展及生态文明建设提供科学依据。

| [1] |

赵鹏宇, 任泽瑶. 忻州市古树资源分布及文化价值研究[J]. 干旱区资源与环境, 2023, 37(2): 150-156. |

| [2] |

LINDENMAYER D B. Conserving large old trees as small natural features[J]. Biological Conservation, 2017, 211: 51-59. DOI:10.1016/j.biocon.2016.11.012 |

| [3] |

LINDENMAYER D B, LAURANCE W F. The ecology, distribution, conservation and management of large old trees[J]. Biological Reviews, 2017, 92(3): 1434-1458. DOI:10.1111/brv.12290 |

| [4] |

TANG C Q, YANG Y C, OHSAWA M, et al. Survival of a tertiary relict species, Liriodendron chinense (Magnoliaceae), in Southern China, with special reference to village Fengshui forests[J]. American Journal of Botany, 2013, 100(10): 2112-2119. DOI:10.3732/ajb.1300057 |

| [5] |

人民网. 国家林草局: 我国现有古树名木508.19万株[EB/OL]. (2024-01-25)[2024-08-08]. https://news.qq.com/rain/a/20240125A056O100.

|

| [6] |

LAI P Y, JIM C Y, TANG G D, et al. Spatial differentiation of heritage trees in the rapidly-urbanizing city of Shenzhen, China[J]. Landscape and Urban Planning, 2019, 181: 148-156. DOI:10.1016/j.landurbplan.2018.09.017 |

| [7] |

SHEU D D, KOU P, CHIU C H, et al. Variability of tree-ring δ13C in Taiwan fir: growth effect and response to May-October temperatures[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1996, 60(1): 171-177. DOI:10.1016/0016-7037(95)00401-7 |

| [8] |

JIN C, ZHENG M M, HUANG L, et al. Co-existence between humans and nature: heritage trees in China's Yangtze River Region[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2020, 54: 126748. |

| [9] |

MARZILIANO P A, COLETTA V, SCUDERI A, et al. Forest structure of a maple old-growth stand: a case study on the Apennines mountains (Southern Italy)[J]. Journal of Mountain Science, 2017, 14(7): 1329-1340. |

| [10] |

LINDENMAYER D B, LAURANCE W F. The ecology, distribution, conservation and management of large old trees[J]. Biological Reviews, 2017, 92(3): 1434-1458. DOI:10.1111/brv.12290 |

| [11] |

孟皓轩, 康秀琴, 卢家锋, 等. 传统民族聚落古树资源保护与居民认知行为的关系: 以桂北地区为例[J]. 中国城市林业, 2024, 22(3): 119-125. |

| [12] |

覃茂运. 基于GIS的海南省古树名木管理系统设计与开发[J]. 测绘技术装备, 2023, 25(1): 114-120. |

| [13] |

吴登华, 王懿祥, 孙朝辉. 基于GIS的古树名木巡护APP设计与开发[J]. 林业资源管理, 2018(3): 141-145. |

| [14] |

韩乐乐, 黄万梅, 朱桂才. 枝江市古树名木信息化管理系统的构建及应用[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2019, 16(2): 69-73, 96. DOI:10.3969/j.issn.1673-1409.2019.02.015 |

| [15] |

谭莹, 徐军, 林聪聪, 等. 基于层次分析法的浙江省古树名木资源综合价值评估研究[J]. 林业资源管理, 2023(4): 169-178. |

| [16] |

祁丽艳, 张云涛, 刘妍. 基于景观信息链的乡村古树空间特征研究[J]. 青岛理工大学学报, 2023, 44(4): 127-135. |

| [17] |

邓媛元. 文旅融合视域下古树名木资源特征与价值分析: 以龙胜各族自治县为例[J]. 桂林师范高等专科学校学报, 2024, 38(3): 17-24. DOI:10.3969/j.issn.1001-7070.2024.03.003 |

| [18] |

任婉倩, 侯贺平, 毕会涛, 等. 河南省不同区域古树资源特征分析及保护对策[J]. 河南农业大学学报, 2024, 58(3): 444-455. |

| [19] |

陈勇, 何峰, 韩也逸. 南京市古树名木资源现状与空间布局[J]. 中南林业科技大学学报, 2023, 43(12): 14-23, 125. |

| [20] |

王沛然, 游桂璇, 诸葛名名, 等. 湖北省巴东县古树资源组成及其空间分布特征研究[J/OL]. 中国园林, 2024[2024-06-01]. https://link.cnki.net/urlid/11.2165.TU.20231027.1834.004.

|

| [21] |

赵鹏伟, 钱建平, 刘佳雷, 等. 漓江流域近20年景观生态风险时空分布及评价[J/OL]. 桂林理工大学学报, 2023: 1-11(2023-10-10)[2024-06-01]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/45.1375.N.20231009.1124.002.html.

|

| [22] |

胡金龙, 罗楠, 樊亚明. 基于土地利用变化的漓江上游生态风险时空分异[J]. 浙江林业科技, 2017, 37(2): 88-94. |

| [23] |

胡金龙, 罗楠, 周志翔. 漓江流域1973-2013年景观格局动态变化研究[J]. 西北林学院学报, 2017, 32(4): 217-223. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2017.04.36 |

| [24] |

吴征镒. 中国植被[M]. 北京: 科学出版社, 1980.

|

| [25] |

国家林业局. 古树名木鉴定规范: LY/T 2737-2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

|

| [26] |

国家林业局. 古树名木普查技术规范: LY/T 2738-2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

|

| [27] |

国家林业和草原局, 农业农村部. 国家重点保护野生植物名录[EB/OL]. (2021-09-07)[2022-04-20]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/09/content_5636409.htm.

|

| [28] |

康秀琴, 梁春飞. 桂北地区古树组成及分布特征[J]. 桂林理工大学学报, 2022, 42(1): 204-215. |

| [29] |

黄蓉, 吴永华, 汉梅兰, 等. 兰州市单株古树名木资源组成和分布特征[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(5): 182-188. |

| [30] |

谭莹, 朱培, 王柯. 基于泰森多边形法的长兴县古树名木空间分布分析[J]. 华东森林经理, 2020, 34(3): 65-68. |

| [31] |

陈傲雪, 曲晨晖, 牟村, 等. 湖南省沅水流域古树名木资源特征分析[J]. 中南林业科技大学学报, 2023, 43(4): 70-80. |

| [32] |

刘传勇. 基于建成区平面形态和地理信息整合的襄汾县丁村聚落空间量化分析[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.

|

| [33] |

邱族周, 胡希军, 钱惠, 等. 新田县古树名木资源组成和空间分布特征分析[J]. 中南林业科技大学学报, 2022, 42(10): 46-56. |

| [34] |

董淑龙, 马姜明, 辛文杰, 等. 漓江流域森林景观格局时空变化特征及驱动因素[J]. 广西科学, 2023, 30(5): 972-992. |

| [35] |

刘代汉, 何新凤, 蒋家安. 桂林后龙山风水林文化现状及承传研究[J]. 北京林业大学学报(社会科学版), 2013, 12(1): 23-27. |

| [36] |

关传友. 风水意识对古代植树护林活动的影响[J]. 皖西学院学报, 2002, 18(1): 65-68. |

| [37] |

YUAN J W, LIU J L. Fengshui forest management by the Buyi ethnic minority in China[J]. Forest Ecology and Management, 2009, 257(10): 2002-2009. |

| [38] |

秦浩. 漓江流域传统村落空间分布特征及影响因素[C]//中国城市规划学会风景环境规划设计学术委员会. 见山见水见风景: 中国城市规划学会风景环境规划设计学术委员会2022年会论文集. 北京: 中国城市规划学会风景环境规划设计学术委员会, 2022: 132-141.

|