2. 广西漓江流域景观资源保育与可持续利用重点实验室(广西师范大学), 广西桂林 541006;

3. 广西师范大学可持续发展创新研究院, 广西桂林 541006

2. Guangxi Key Laboratory of Landscape Resources Conservation and Sustainable Utilization in Lijiang River Basin (Guangxi Normal University), Guilin, Guangxi, 541006, China;

3. Institute of Sustainable Development and Innovation, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi, 541006, China

森林在陆地生态系统中占主体地位,对改善生态环境、维护全球碳平衡[1]、保护生物多样性[2]和保持水土等具有重要作用[3]。森林景观格局变化与区域生态环境质量密切相关[4]。1990年以来,全球森林面积持续减少,1990-2020年全世界森林面积已损失1.78亿公顷[5]。为了维持可持续的环境,森林的再生和再造已成为全球的共同任务[6]。联合国可持续发展目标15(SDG-15)旨在保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统,并将森林监测和森林资源的可持续管理作为首要事项。欧洲在19世纪已有较为显著的森林景观恢复成果[7]。近年来,一些国家相继重视森林景观的保护和恢复,如签订《纽约森林宣言》,承诺到2030年将新增森林面积3.5亿公顷[8]。2017年,首次以联合国名义制定的全球森林发展战略——《联合国森林战略规划(2017-2030年)》彰显了国际社会对林业的高度重视。森林景观恢复是该规划战略目标的专题之一,明确了实现全球森林目标的监测、评估和报告体系,对于我国森林景观的评估和恢复有重要导向作用[9]。《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》提出全面推进林业草原国家公园“三位一体”融合发展及构建以国家公园为主体的自然保护地体系等重点任务,重点开展提高森林质量及加强资源保护等工作,提出到2025年我国森林覆盖率将提升到24.1%的约束性指标。《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》提出2035年我国森林覆盖率达到26%的目标。为保护绿水青山,我国实行了退耕还林还草政策。20世纪90年代以来,我国森林面积及森林蓄积量持续增长[9]。

森林景观的空间分布特征具有动态性和复杂性等特点,卫星遥感和计算机技术的发展推进了多源高分数据在林业信息调查和动态监测方面的应用[10],3S技术为森林景观管理与决策、林业生态工程监测等研究提供了有力的探测手段[11]。如何快速准确地获取地区森林面积及分布是森林保护得到有效开展的前提。随着卫星和计算机技术的不断发展,30 m分辨率的FROM_GLC30[12]、GlobeLand30[13]、Global 2010 Tree Cover[14]等,25 m分辨率的PALSAR F/NF[15],10 m分辨率的FROM_GLC10[16]和ESA_World Cover 10 m[17]等高精度土地覆盖数据产品能够满足用户对空间精度的需求[18],然而这些数据产品存在森林二级分类较为笼统或数据年份跨度过短等问题。中国科学院空天信息创新研究院发布的全球30 m精细地表覆盖产品(GLC_FCS30)能够区分森林二级分类[19],使对不同森林类型的统计与分析成为可能。

国外森林景观生态学的发展带动了森林景观格局相关研究广泛而迅速的发展,包括对森林景观格局的空间结构功能和质量[20]、森林破碎化及景观调控[21]、森林景观时空变化[22]等相关研究。Forman[23]以美国新泽西州海平原松林荒原为研究区域,对此地区进行较为全面系统的森林景观的特征、格局以及景观组成的分析,在景观管理与规划方面得出重要的经验理论,在森林景观生态研究中具有开创性意义;Dickinson等[24]使用新的遥感技术比较了美国宾夕法尼亚州不同机构管理下的森林景观格局和结构模式,表明森林结构模式的变化可能对野生动物栖息地和其他生态系统服务产生影响;Palmero-Iniesta等[20]通过考虑森林原始景观组成、地理位置和海拔,探讨欧洲森林覆盖率增加与景观空间格局变化的关系,结果表明绿色景观的变化不能完全归因于森林的增加,还可归因于整个海拔和地理梯度的景观组成和位置。国外的森林景观生态研究成果是国内学者在森林景观生态学领域学习和交流的主要来源,郭晋平等[25]较早运用GIS技术测度景观要素空间关联指数,对关帝山林区森林景观动态进行模拟和预测,同时首次对森林景观生态进行了比较全面、系统和深入的研究,郭晋平的研究成果《森林景观生态研究》是我国森林景观生态研究领域的第一部专著。在国外景观生态学理论引入我国之后,我国森林景观格局研究领域取得了逐渐深入而显著的研究成果,充实了景观生态学的理论和方论体系[26]。

对森林景观格局进行定量化研究的主要方法包括景观格局趋势性分析、景观格局空间特征分析及景观格局空间相关性分析等方面。其中,在景观格局空间特征分析方面,景观指数法应用最为广泛,本研究选择Fragstats定量对森林景观的空间特征进行计算和描述,将景观的空间特征与时间过程联系起来揭示景观格局变化的内在规律和特征[27]。漓江流域中下游是中国喀斯特地貌的典型区域[28],特有的地位和脆弱的生态环境决定其需要长期重视和保护[29]。处于西南地区的漓江流域森林在20世纪末遭到过度砍伐[30],近年来随着桂林市城市化发展和漓江旅游的深度开发不断推进,漓江流域的森林景观格局发生了变化[31],旅游业的可持续发展受到了威胁。随着我国社会进一步发展和政府对生态环境重视度的不断提升,森林景观资源的监测和开发利用在发展生态旅游业中凸显价值。漓江流域是国家重点生态功能区,在景观资源保育与可持续利用的发展背景下,其森林景观格局的时空分布特征值得探讨。目前对生态环境脆弱、景观资源突出的喀斯特地貌流域的森林景观格局变化特征研究较少,为弥补当下研究存在的不足,本研究采用定性与定量相结合的方式,分析漓江流域森林景观格局时空变化特征及驱动因素,旨在为漓江流域森林景观保育提供理论依据。

1 材料与方法 1.1 研究区概况漓江是珠江水系西江支流桂江上游河段的通称,发源于桂林市兴安县猫儿山,自北向南流经兴安县、灵川县、桂林市区、阳朔县和平乐县,漓江干流全长214 km。漓江流域位于广西东北部桂林市境内,地理位置为109°45′-110°40′E,24°18′-25°41′N,漓江流域面积约636 532 hm2,呈南北向狭长带状分布,以漓江为中轴线,整体地势北高南低,北部为中低山地貌,南部为低山、丘陵和喀斯特地貌,中部为喀斯特谷地,发育有喀斯特侵蚀平原、峰丛洼地和峰林平原等地貌类型,是一个较完整的水文地质单元。漓江流域具有世界上发育最完美、最典型的亚热带峰林地貌景观,其喀斯特地貌景观美学价值高且具有不可替代性[32]。漓江流域属于亚热带湿润季风气候区,降雨空间分布特征为由北向南递减[33],流域范围内有广西猫儿山国家级自然保护区、花坪国家级自然保护区、桂林国家级森林公园以及漓江国家重点风景名胜区(世界自然遗产地)等各类自然保护地12处[32]。1978年,漓江被列为国家重点保护的13条江河之一;1982年国务院将漓江流域列入“首批国家重点风景名胜区”之一,漓江流域旅游得到了迅速开发;1985年,漓江被评为“中国十大风景名胜”之一;1991年,在“中国旅游胜地四十佳”评选活动中,“漓江风光”被评为以自然景观为主的旅游胜地第二名;2013年,漓江被美国有线电视新闻网(Cable News Network, CNN)评为15条最值得一去的全球最美河流,是中国唯一入选的河流[34]。2014年,流域内7万公顷喀斯特地貌被列入世界自然遗产地名录,是典型的生态重点保护区域。漓江流域以岩溶山地与平原、谷地地形地貌为主,分布众多奇山异洞、江河湖库、温泉瀑布等自然风景,旅游资源得天独厚。同时,桂林市是首批国家历史文化名城,流域内保存着不同时期的旧址古迹、名人故居、民俗村落,与秀美山水景观相得益彰[35]。漓江流域是《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》提出的“三区四带”中“南方丘陵山地带”的重要组成部分,流域内森林资源丰富,生物多样性突出,作为珠江水系的重要水源涵养地,其生态环境系统不仅直接影响漓江下游的大部分区域,而且关系到珠江下游珠三角地区乃至粤港澳大湾区的用水安全。

森林植被是漓江流域生态系统的主体,“山青、水秀、洞奇、石美”的喀斯特山水风光是流域的特色景观,流域景观以森林景观为依托和本底,森林景观要素对“山青、水秀”产生作用。漓江流域森林景观区域主要分为流域上游的水源林景观和中下游漓江两岸的青山。森林景观是保护漓江流域环境的屏障,漓江流域森林景观结构在地貌、气候和人为活动影响下,形成中山天然林景观区、低山丘陵森林景观区、漓江沿岸风景林景观区和谷地平原森林景观区4个南北差异明显的森林景观区。漓江流域植被具有明显的垂直地带性,常绿阔叶林为地带性植被,主要位于流域源头和山地,海拔400 m以下有马尾松(Pinus massoniana)天然林,湿地松(P.elliottii)、杉木(Cunninghamia lanceolata)和毛竹(Phyllostachys edulis)人工林等,油桐(Vemicia fordii)、油茶(Camellia oleifera)、银杏(Ginkgo biloba)和柑橘(Citrus reticulata)等经济果木林及聚居地风景林,海拔400-800 m多为马尾松、杉木和常绿阔叶林,海拔800-1 400 m为山地常绿阔叶林,海拔1 800 m以上为山地矮林和山地草甸[36]。在桂林市全力打造世界级旅游城市,努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游良好环境的同时,研究漓江流域森林景观格局在自然环境和人为活动影响下的变化驱动因素,因地制宜提出森林保育与发展策略,对广西乃至中国南方喀斯特以及其他同类地区的森林景观资源监测和保护具有广阔的推广前景。

1.2 数据与方法 1.2.1 数据来源与处理本研究所用数据的名称与来源见表 1。GLC_FCS30地表覆盖数据从1985年至2020年每5年一期,是结合时序Landsat地表反射率数据、Sentinel-1SAR数据、数字高程模型(DEM)地形高程数据、全球专题辅助数据集以及先验知识数据集生产而得的使用精细分类系统的数据产品,具有较高的分类精确度[19]。本研究采用1985年、2000年和2020年3期GLC_FCS30地表覆盖数据,辅以CLCD(1990-2020年)和Globe Land 30(2000-2020年)作为同期或邻期数据对比验证。DEM数据由Terra卫星上的ASTER传感器生成,具有30 m高分辨率。通过ArcGIS 10.7将所有栅格和要素图层的投影坐标设为WGS_1984_UTM_ZONE_49N。栅格的空间分辨率统一为30 m。采用ArcGIS对栅格和要素进行裁剪、提取和重分类等处理,使用距离分析、核密度分析等空间分析功能,结合区域制表功能将数据导出到Excel并进行统计与制图。流域是宏观尺度下的主要研究对象之一,是综合性的自然地理单元[37],基于DEM数据使用ArcSWAT对漓江流域水系进行提取,选取汇流阈值为2 000[38],结合研究区水系和地形概况,经不断实验调整得到漓江流域矢量范围,如图 1所示。

| 数据名称Data name | 数据来源Data sources |

| Global 30 m fine surface coverage products (GLC_FCS30) | Earth big data science engineering data sharing service system (https://data.casearth.cn/) |

| China 30 m land cover datasets from Wuhan University (CLCD) | Open academic website (https://zenodo.org/) |

| 30 m global surface coverage data (GlobeLand30) | National catalogue service for geographic information (https://www.webmap.cn/mapDataAction.do?method=globalLandCover) |

| Digital Elevation Model (DEM) data | Geospatial Data Cloud (http://www.gscloud.cn/) |

| Basic geographic information data such as residential areas and roads | National catalogue service for geographic information (https://www.webmap.cn/main.do?method=index) |

| Socio economic statistics, land use type | Guangxi statistical yearbook, Guilin socio-economic statistical yearbook and related plans and reports |

| Spatial distribution data of soil types in China | Resource and Environment Science and Data Center (https://www.resdc.cn/) |

1.2.2 森林景观分类

依据研究目的和数据分类系统进行景观分类系统的划分。近年来关于多源土地覆被分类体系归一化的研究得到了国际社会的高度重视,促进了针对土地分类问题的国际计划的实施。其中联合国粮食及农业组织开发的土地覆盖分类体系(Land Cover Classification System, LCCS)在全球森林与土地覆被动态监测计划中作为标准分类体系[41]。LCCS一级分类包含16种一级土地覆盖类型[42],与GLC_FCS30数据30种精细土地覆盖类型的分类系统相关联。基于覆盖研究区的GLC_FCS30的1985年、2000年和2020年3期数据,使用LCCS覆盖分类系统,覆盖研究区的森林景观类型有常绿阔叶林、落叶阔叶林、常绿针叶林和灌木林4个类型,草地仅在2000年出现且面积占比在0.5%以下,且草地易与灌木景观类型混合,相对于本研究3期数据的分析不足以具有统计意义,因此将草地与灌木林合并为灌木林。研究区的非森林景观类型有旱地、灌溉农田(农田)、不透水表面和水体4种类型,组成以森林景观为主要研究对象的景观分类系统。

1.2.3 转移矩阵与时空演变模型森林与其他景观类型的转换揭示了人类活动和自然因素对森林的影响程度及带来的生态环境效应。为了进一步了解漓江流域森林景观面积的时空变化,选用转移矩阵模型定量分析1985-2000年、2000-2020年各森林景观类型之间及森林景观与其他景观类型转换的转移特征[43]。转移矩阵模型来源于系统分析中对系统状态与状态转移的定量描述[43],转移矩阵含有研究时段初期和末期各森林类型面积之间相互转化的信息,转移矩阵的通用公式如下:

| $ S_{i j}=\left[\begin{array}{cccc} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1 n} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2 n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ S_{n 1} & S_{n 2} & \cdots & S_{n n} \end{array}\right], $ | (1) |

式中,i、j分别表示研究初期与末期的森林类型,Sij代表森林类型由i级转为j级的面积,i=j为研究时段的i森林类型面积保持不变的部分,i≠j为研究时段i森林类型覆盖面积发生转移的部分,n代表森林类型数目。

森林覆盖面积的变化反映了森林景观格局的扩张与缩减趋势,森林覆盖面积与其他土地覆盖面积变化的综合统计可以反映不同景观类型此起彼伏的消长关系。通过ArcGIS数据叠加分析,计算不同景观类型不同时期的覆盖面积变化。土地覆盖变化度计算采用公式(2):

| $ T_c=T_2-T_1, $ | (2) |

式中,Tc是一定时期土地覆盖变化栅格计算结果,表示土地覆盖面积变化的大小,T1表示变化期初始年土地类型覆盖面积,T2表示变化期末年土地类型覆盖面积[43]。

反映各景观类型在一定研究期间内的相对变化速率可利用土地利用动态度指标[44],本研究采用一定时期内森林类型变化的面积与初始年份的占比作为相对变化速率。根据单一土地利用动态度[45]和景观类型的年变化率[46]的计算方法,单一森林动态度指标计算采用公式(3):

| $ K=\frac{Q_{i+1}-Q_i}{Q_i} \times \frac{1}{T} \times 100 \%, $ | (3) |

式中,K为单一森林动态度,Qi、Qi+1分别是第i和i+1时期区域森林类型的面积,T表示研究时段的长度(a),K反映出一段时期内各森林类型的年际变化速度。

1.2.4 景观指数选取与计算景观指数是量化景观结构组成及其空间位置特征的实用性指标[47]。本研究采用Fragstats软件[48]从斑块类型尺度和景观尺度对森林景观格局进行分析。在斑块特征分析方面,选择最大斑块指数(LPI)和斑块聚合度(AI)综合反映各景观斑块的连通性,周长面积分维数(PAFRAC)和形状指数(LSI)用于揭示斑块形状的复杂程度;在异质性水平分析方面,选择斑块密度(PD)和聚集度指数(COHESION)反映各景观斑块水平的异质性;蔓延度指数(CONTAG)、散布与并列指数(IJI)、香农均匀度指数(SHEI)和香农多样性指数(SHDI)在景观水平衡量整个景观的多样性与异质性水平[49]。景观指数公式及含义详见参考文献[48, 50]。

1.2.5 驱动因素分析方法将1985-2020年森林景观变化空间数据与DEM、地貌数据在GIS空间分析功能的支持下,研究以海拔、坡度、坡向和地貌为主的自然环境驱动因素对森林面积变化的影响。人文活动驱动因素上基于居民点和道路矢量数据,使用ArcGIS的Spatial Analyst模块下的欧式距离计算居民点和道路与森林变化区域的单位空间距离内的森林面积变化[51],由于漓江流域涵盖的区域并不是完整的区县,而是以分水岭为界线形成的盆域,按照前人结合各省市地区在流域面积比例统计流域内社会经济数据的方法[37],统计漓江流域覆盖的各区县经济指标的计算公式如下:

| $ E_k=\sum\limits_{i=1}^n \frac{S_i \times R_{i k}}{W_i}, $ | (4) |

式中,Ek为各区县经济在年份k的经济总收入,Si指区县i在漓江流域的面积,Wi指区县i的行政面积,Rik指区县i在年份k的收入。

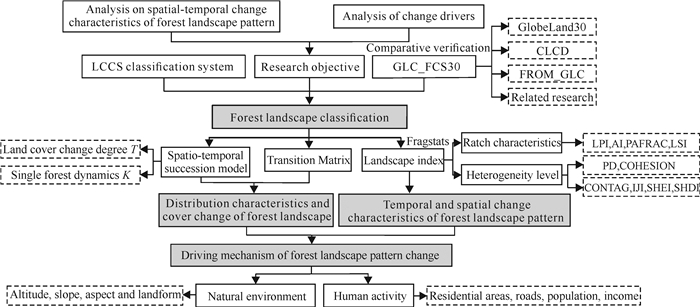

基于漓江流域森林景观的分类,使用时空演替模型、土地利用转移矩阵及景观指数,明确森林景观的空间分布、覆盖变化及时空变化特征,从自然环境因子和人文活动因素两个方面探讨森林景观格局变化的驱动因素,本研究技术路线如图 2。

|

| 图 2 漓江流域森林景观格局时空变化特征及驱动因素研究路线 Fig. 2 Research route of spatial and temporal change characteristics and driving factors of forest landscape pattern in the Lijiang River Basin |

2 结果与分析 2.1 景观分布特征及森林景观覆盖变化

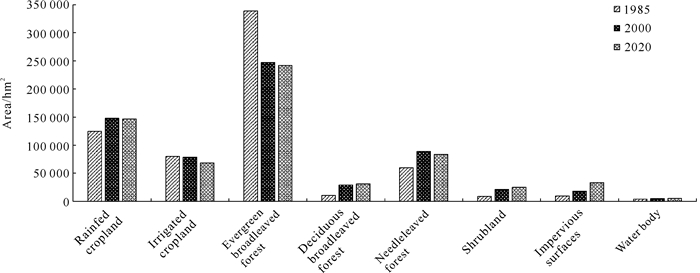

在对GLC_FCS30数据进行景观类型重分类处理的基础上生成1985年、2000年和2020年3期漓江流域森林景观分布图(图 3)。森林景观一直为漓江流域的主导景观类型,主要分布在流域的北部越城岭猫儿山及越城岭与东部都庞岭之间的海洋山等。由图 3可得出,1985年森林总面积417 928.86 hm2,森林覆盖率65.66%;2000年森林总面积386 762.11 hm2,森林覆盖率60.76%;2020年森林总面积382 268.44 hm2,森林覆盖率60.05%。1985-2000年森林面积减少31 166.75 hm2,2000-2020年减少4 493.67 hm2。常绿阔叶林分布最为广泛,落叶阔叶林大面积分布在兴安县和灵川县的东部区域。针叶林主要分布在漓江流域的北部、桂林城区以北和以东的山区地带。灌木林广泛分布于漓江流域中下游的喀斯特地区,石山灌木景观显著。

|

| 图 3 漓江流域森林景观分布 Fig. 3 Distribution of forest landscapes in the Lijiang River Basin |

基于1985年、2000年和2020年3期森林景观分布矢量数据对常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林和灌木林的景观类型转移面积进行统计。转移矩阵代表初始年份对应列的景观要素向结束年份对应列的景观要素的转变,见表 2和表 3。如图 4,1985-2020年期间,常绿阔叶林面积持续减少,落叶阔叶林面积持续增加,针叶林面积先在1985-2000年期间增加,后在2000-2020年期间减少,灌木林面积在1985-2020年期间增加,35年期间其他景观类型转变为森林较少,其中农田转变为森林面积最大,1985-2000年和2000-2020年期间分别为4 170.3 hm2和1 863.89 hm2;森林转变为其他景观类型面积相对更大,其中森林转为旱地面积最大,1985-2000年和2000-2020年期间分别为46 195.38 hm2和1 214.1 hm2。总体上1985-2000年相对2000-2020年森林面积变化大,森林面积呈现较快减少到缓慢减少的趋势,森林景观以转变为旱地和不透水表面为主。从林地向不透水表面的转换可见,1985-2000年有343.32 hm2林地用于城镇、农村居民点及交通道路等不透水表面的建设,而2000-2020年建设面积更大(1 176.07 hm2),这一时期漓江流域居民对于林地的利用强度较大,且森林景观面积减少的幅度相对1985-2000年更小。

| Unit: hm2 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 1985年森林景观类型 Forest landscape type in 1985 |

2000年森林景观类型 Forest landscape type in 2000 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 旱作农田 Rainfed cropland |

灌溉农田 Irrigated cropland |

常绿阔叶林 Evergreen broadleaved forest |

落叶阔叶林 Deciduous broadleaved forest |

针叶林 Needleleaved forest |

灌木林 Shrubland |

不透水表面 Impervious surfaces |

水体 Water body |

总计 Total |

|||||||||||||||||||||

| Rainfed cropland | - | - | 13 279.72 | 818.16 | 4 458.76 | 2 996.63 | - | - | - | ||||||||||||||||||||

| Irrigated cropland | - | - | 2 286.71 | 102.92 | 1 595.09 | 184.69 | - | - | - | ||||||||||||||||||||

| Evergreen broadleaved forest | 42 806.28 | 7 176.47 | - | 16 425.54 | 51 501.07 | 14 488.31 | 283.95 | 745.02 | 133 426.64 | ||||||||||||||||||||

| Deciduous broadleaved forest | 713.01 | 63.69 | 3 748.84 | - | 1 474.59 | 125.89 | 1.20 | 1.50 | 6 128.72 | ||||||||||||||||||||

| Needleleaved forest | 2 204.69 | 936.56 | 19 463.28 | 7 386.49 | - | 95.24 | 50.44 | 73.55 | 30 210.25 | ||||||||||||||||||||

| Shrubland | 1 890.37 | 33.07 | 3 114.32 | 54.49 | 54.29 | - | 2.94 | 0.98 | 5 150.46 | ||||||||||||||||||||

| Impervious surfaces | - | - | 8.78 | 0.00 | 3.35 | 0.03 | - | - | - | ||||||||||||||||||||

| Water body | - | - | 72.95 | 0.61 | 19.96 | 0.66 | - | - | - | ||||||||||||||||||||

| Total | - | - | 41 974.60 | 24 788.21 | 59 107.11 | 17 891.45 | - | - | - | ||||||||||||||||||||

| 2000年森林 景观类型 Forest landscape type in 2000 |

2020年森林景观类型 Forest landscape type in 2020 |

||||||||

| 旱作农田 Rainfed cropland |

灌溉农田 Irrigated cropland |

常绿阔叶林 Evergreen broadleaved forest |

落叶阔叶林 Deciduous broadleaved forest |

针叶林 Needleleaved forest |

灌木林 Shrubland |

不透水表面 Impervious surfaces |

水体 Water body |

总计 Total |

|

| Rainfed cropland | - | - | 3 949.66 | 460.84 | 1 650.83 | 1 250.44 | - | - | - |

| Irrigated cropland | - | - | 1 103.16 | 116.26 | 643.72 | 193.27 | - | - | - |

| Evergreen broadleaved forest | 6 799.85 | 530.18 | - | 1 490.48 | 4 959.59 | 3 098.45 | 846.22 | 130.67 | 17 855.44 |

| Deciduous broadleaved forest | 100.25 | 8.14 | 490.83 | - | 95.35 | 39.53 | 7.20 | 2.06 | 743.36 |

| Needleleaved forest | 3 971.58 | 577.06 | 6 097.73 | 454.68 | - | 703.33 | 318.45 | 57.15 | 12 179.98 |

| Shrubland | 547.36 | 7.24 | 856.26 | 17.12 | 52.23 | - | 4.20 | 0.79 | 1 485.20 |

| Impervious surfaces | - | - | 1.04 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | - | - | - |

| Water body | - | - | 23.75 | 2.31 | 17.74 | 5.49 | - | - | - |

| Total | - | - | 12 522.43 | 2 541.69 | 7 419.74 | 5 290.52 | - | - | - |

|

| 图 4 漓江流域不同景观面积统计 Fig. 4 Statistics of different landscape areas in the Lijiang River Basin |

2.2 森林景观格局时空变化特征

根据公式(3)统计漓江流域各森林景观类型面积的动态度K(图 5)。由图 5可知,1985-2000年期间,落叶阔叶林的动态度K最大,为11.78%,在统计的初始年份1985年面积基数较小,且落叶阔叶林在各森林类型面积中占比较小,15年来平均每年面积增长10%以上; 针叶林动态度K为3.22%,面积略微增大; 灌木林动态度K为9.72%,面积增大较为明显; 常绿阔叶林动态度K为-1.8%,呈现面积减少的趋势。2000-2020年期间,落叶阔叶林动态度K为0.31%;灌木林动态度K为0.89%,呈现面积轻微变大的趋势; 常绿阔叶林和针叶林动态度K分别为-0.11%和-0.27%,呈现面积轻微减少的趋势。

|

| 图 5 1985-2020年漓江流域森林景观类型面积动态度 Fig. 5 Dynamic degree of forest landscape type area in the Lijiang River Basin from 1985 to 2020 |

为使森林景观与其他景观的转变空间可视化,基于森林景观与其他景观类型变化叠加分析得到的矢量数据,在ArcGIS使用要素转点功能进行核密度分析。通过森林景观时空变化核密度图(图 6)可知,1985-2000年期间漓江流域森林面积减少的区域最为突出,森林景观增加的面积小于减少的面积,集中体现在兴安县的平原和山谷地带、灵川县的西北部至临桂区域及阳朔的中部地区;在此期间桂林市区、灵川县西部也有较为明显的森林面积增多的趋势。2000-2020年森林景观面积减少的程度明显变小,主要集中在漓江流域西部的临桂区和南部的阳朔中部以及灵川县城地带,而兴安县的山谷地带、灵川县西部及阳朔县西部的架桥岭等区域的森林面积有所扩大。森林面积发生缩减的地区也有森林面积增加的现象,此类地区林木采伐与更新种植较为频繁。

|

| 图 6 森林景观时空变化核密度图 Fig. 6 Kernel density map of spatial and temporal variation of forest landscape |

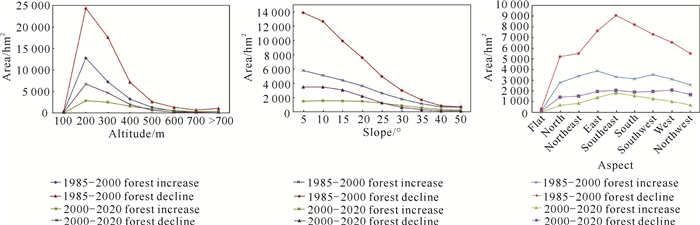

研究森林景观空间区位分布特征选取海拔、坡度和坡向3个地形因子并进行分级[52],将北坡、东北坡、西北坡、西坡统称为阴坡,南坡、西南坡、东坡、东南坡统称为阳坡[53],通过叠置分析统计不同空间因素对应的森林面积[54],可见漓江流域森林景观分布的地形因子差异性显著(图 7)。漓江流域针叶林在海拔200 m以上中坡度(10°-40°)地区面积占比最大;灌木林由于株高较低,对采光有较高的要求,多见于东南坡,且多见于海拔较低(200-400 m)处;落叶阔叶林多见于中高海拔(400-2 000 m)地区及坡度中等(10°-40°)地区,落叶阔叶林多见于非喀斯特的高山地区,是垂直植被带的重要类型;常绿阔叶林在漓江流域各地形因子等级中均具有所有森林类型的最大面积占比,在海拔较低(200-600 m)、坡度较缓(10°-30°)及坡向偏南的地区面积分布相对更大。

|

| 图 7 漓江流域森林景观在不同海拔、坡度和坡向分布 Fig. 7 Distribution of forest landscape at different altitude, slope and aspect in the Lijiang River Basin |

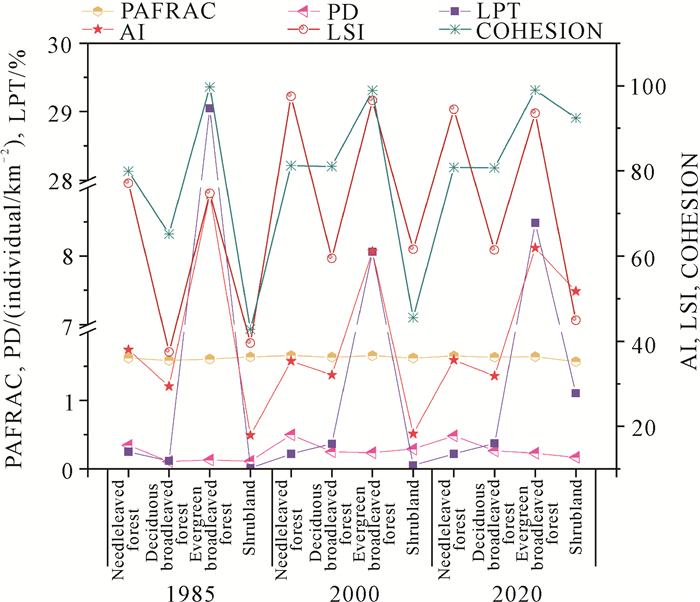

景观异质性反映要素的构成在时空上的变化和复杂程度[47]。为衡量森林景观异质性的时空变化特征,对1985、2000及2020年4种森林景观类型和整体景观进行景观指数计算。如图 8,在斑块水平上,1985-2020年期间,4种类型的森林PAFRAC呈现平稳变化的趋势,PAFRAC能够反映空间尺度范围内的形状复杂性,人类活动对景观的干扰越大,景观越趋于规则,分维数越小,漓江流域各森林景观类型PAFRAC保持在1.6左右,说明森林各景观类型的受外界干扰的程度不大。PD反映景观的空间异质性和破碎度,LSI表征景观形状规则状况和复杂程度,漓江流域各森林景观类型PD、LSI呈现先增大后小幅减小的趋势,反映了森林景观的破碎化先增大后轻微减小的趋势。LPI反映了最大斑块面积占比情况,常绿阔叶林在各时期的LPI指数均达到了最大,是森林景观类型的主体,其分布面积广泛且景观连通性好,具有最大的LPI,主导着漓江流域森林景观格局。AI反映了一定数量的景观要素在景观中的相互分散性,针叶林和落叶阔叶林的AI保持稳定的水平,空间区位的聚集程度变化小; 灌木林则表现为1985-2000年较小,2000-2020年大幅增大的趋势,可见2000年后灌木的分布趋于集中。针叶林、常绿阔叶林的COHESION保持恒定,COHESION是测量景观类型的空间连接度的指标,数值越大,说明景观斑块面积大且连接程度越高,而落叶阔叶林在1985-2000年增大,2000-2020年稳定;灌木林在1985-2000年保持稳定水平,在2000-2020年增大,可见落叶阔叶林和灌木林的斑块连接度整体上都有增大的趋势。由森林景观类型的斑块指数变化可知,1985-2000年漓江流域森林破碎化程度增大,2000-2020年森林景观异质性水平有所降低,森林破碎化得到一定的缓解。在景观水平上,CONTAG反映了景观中不同斑块类型的聚集程度或延展趋势,由表 4可知,1985-2020年漓江流域森林景观CONTAG先明显减小后缓慢减小,景观类型之间的连通性和聚集程度处于一般水平;IJI能对景观隔离和斑块混合进行量度,对受自然条件制约严重的景观分布特征反映明显,漓江流域森林景观IJI先明显增大后缓慢增大,表明森林景观斑块之间的其他景观类型增多,被分割的趋势明显,各景观类型形状较为复杂且分散,同质斑块聚集程度较低;SHDI是比较和分析不同景观或同一景观不同时期多样性和异质性变化的敏感指标,SHEI反映景观中不同斑块类型面积比重的均衡度与其最大值的比值,指数计算发现漓江流域森林景观SHDI和SHEI呈逐渐增大的趋势,SHDI由1.513 4增加到1.712 4,景观中斑块类型数量的增加且面积比重趋向均衡,SHEI由0.688 8增加到0.779 4,保持在中等水平,不同景观类型面积比重的均衡度较高,可见漓江流域森林景观分布更为分散。

|

| 图 8 漓江流域森林景观斑块指数 Fig. 8 Forest landscape patch index in the Lijiang River Basin |

| 年份 Year |

PD (individual/km2) |

LPI | LSI | PAFRAC | COHESION | AI | CONTAG | IJI | SHDI | SHEI |

| 1985 | 0.175 1 | 7.356 2 | 57.216 975 | 1.611 875 | 71.912 8 | 39.943 1 | 50.106 5 | 60.119 5 | 1.513 4 | 0.688 8 |

| 2000 | 0.319 325 | 2.175 25 | 78.771 7 | 1.640 5 | 76.695 875 | 36.703 325 | 42.185 0 | 68.837 3 | 1.682 2 | 0.765 6 |

| 2020 | 0.286 9 | 2.545 775 | 73.599 4 | 1.622 65 | 88.239 725 | 45.277 375 | 41.638 5 | 70.591 2 | 1.712 4 | 0.779 4 |

2.3 森林景观格局变化驱动机制

森林景观时空分布变化主要来源于自然干扰、人文活动[55]和植被的内源演替或种群[56]的影响。漓江流域森林景观变化在诸多错综复杂的相关驱动因素共同作用下而产生[57],本研究基于宏观尺度对森林景观的时空变化进行分析,因此森林种群内源演替方面尚不在本研究范畴。

2.3.1 自然环境驱动因素漓江流域地形以山地为主,喀斯特地貌显著,森林景观变化受地形地貌驱动因素影响较大,地形地貌是漓江流域森林景观变化的主要自然环境驱动因素。漓江流域森林景观分布变化与海拔、坡度和坡向的关系如图 9所示。从海拔上看,森林面积变化所占比重随海拔的增加而减少,1985-2020年森林面积增加变化集中在200-400 m海拔,此区域人类活动频繁,海拔对森林变化的影响反映了人为活动的间接结果;2000-2020年,在400-500 m海拔之间出现森林增大的面积开始高于森林减少的面积的交叉点。从坡度上看,森林面积变化主要发生在坡度平缓的区域,1985-2020年森林面积变化比重在较为平缓的区域相对最大,坡度0°-30°较缓的地区土地多被农业生产、城市建设等活动占用,易受人类活动影响,森林变化面积占比达到80%,随着坡度变大,森林变化的面积逐渐减少,较陡峭地区难以进行人为活动,对森林影响较少,且陡峭的石山岩壁上不易生长林木。从坡向来看,东南坡森林面积的增加量在两个时间段均较大,北坡、东北坡和西北坡的面积变化量相对较小,森林面积的变化主要发生在东面和南面的坡向,受季风气候影响,偏东南方向的坡向雨热和光照充足,植被长势旺盛,林木更新演替相对更快。

|

| 图 9 漓江流域森林景观分布变化与海拔、坡度和坡向的关系 Fig. 9 Relationship between forest landscape distribution changes and elevation, slope and aspect in the Lijiang River Basin |

广西的喀斯特地区碳酸盐岩地层主要由灰岩、白云岩及其过渡岩石(白云质灰岩、灰质白云岩等)组成[58],喀斯特峰丛洼地植被自然恢复模式成土母质为石灰岩和白云岩[59]。根据地质土壤数据发现漓江流域喀斯特地貌以灰岩为主,合并土壤类型得到出喀斯特和非喀斯特两种地貌的矢量图。统计得到漓江流域喀斯特地区面积为1 364.58 km2,非喀斯特地区面积为5 001.36 km2,喀斯特地区面积是非喀斯特地区面积的27.2%。

统计发现,1985年、2000年和2020年3期喀斯特地区的森林景观面积比例相近。由图 10可知,1985-2020年漓江流域喀斯特地区的常绿阔叶林在两种地貌中面积均为最大,非喀斯特地区的落叶阔叶林面积比灌木林面积大;喀斯特地区的灌木林面积仅次于常绿阔叶林,比针叶林或落叶阔叶林面积都大,落叶阔叶林面积最小,喀斯特地区较为稀薄的土层相对一般地区更为不利于大乔木生长。

|

| 图 10 漓江流域喀斯特与非喀斯特地貌不同森林景观类型面积 Fig. 10 Area of different forest landscape types of karst and non karst landforms in the Lijiang River Basin |

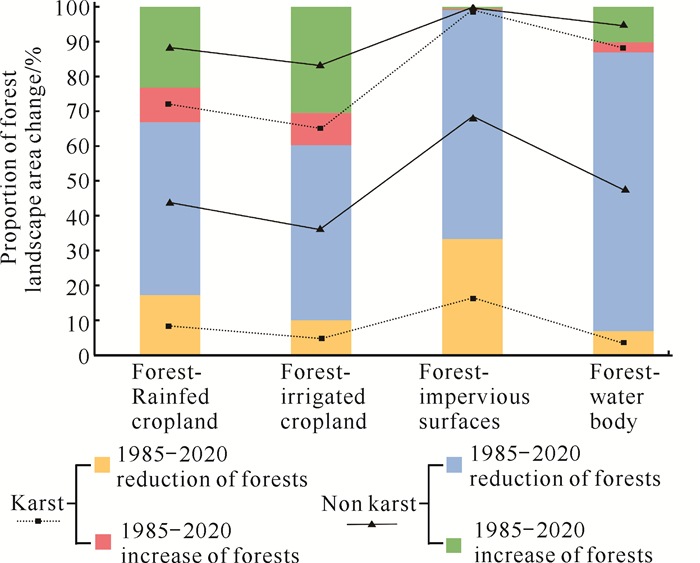

由于喀斯特和非喀斯特两种地貌面积的基数不一样大,本研究采用森林与同一景观类型的面积转换中不同地貌的森林增减百分比统计,衡量地貌对森林与其他景观类型转换的影响程度。由图 11可见,1985-2020年,漓江流域喀斯特地区和非喀斯特地区的森林与旱作农田转换的比例,和森林与灌溉农田的转换比例接近,森林减少的面积均相对更大;喀斯特和非喀斯特地区不透水表面转换为森林的面积均极小,分别为5.1 hm2和8.9 hm2;森林与水体的转变体现在非喀斯特地区森林的减少。总体上非喀斯特地区与其他景观类型的面积转换均比喀斯特地区比例更大。

|

| 图 11 漓江流域森林景观变化与地貌的关系 Fig. 11 Relationship between forest landscape change and landform in the Lijiang River Basin |

2.3.2 人文活动驱动因素

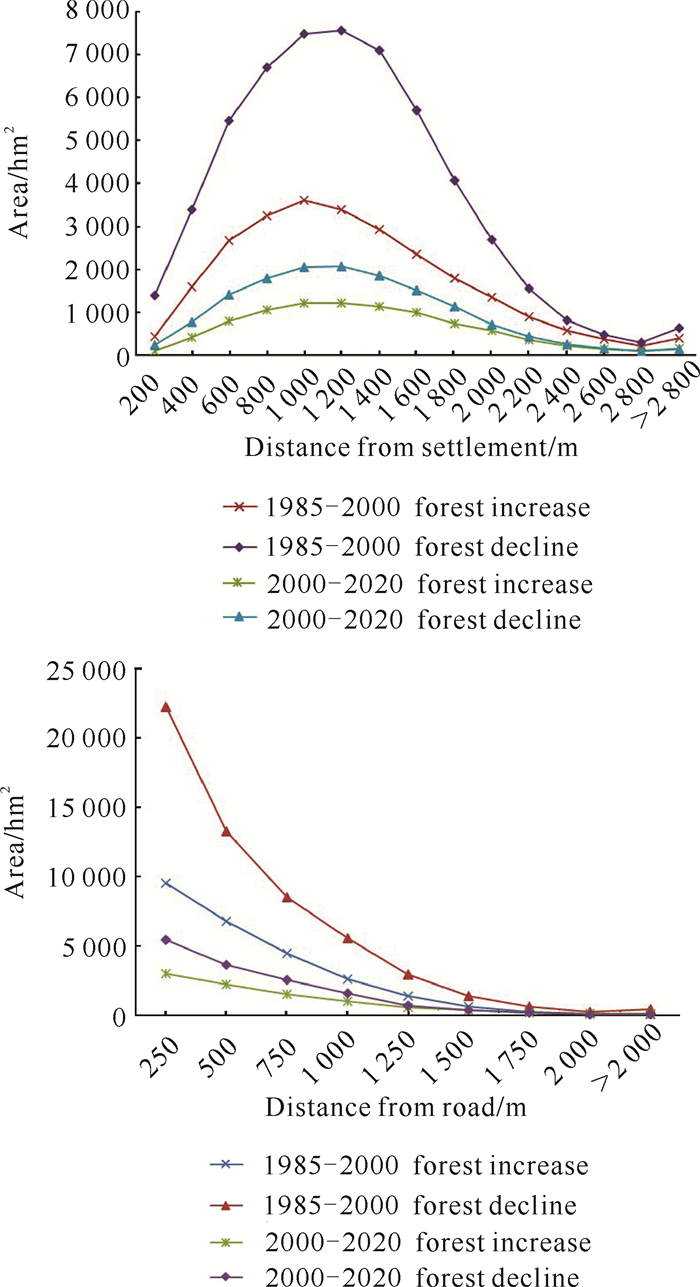

从人为活动建设的空间区位因素、人口增长、经济发展及生态保育政策等方面,分析人文活动对漓江流域森林景观的影响。由图 12可知,森林面积变化的大小与距城乡居民用地的距离先呈指数增加后呈指数衰减趋势,随着距居民点的距离增大,森林面积的变化先增大后减小,在1 000-1 400 m距离范围达到最大值,是人为活动对森林影响最为活跃的地段,超过80%的森林面积变化发生在2 000 m以内,该区域有较好的可达性,是森林景观面积变化的敏感区域。距离居民点较近(<200 m)的森林分布区域,由于管护措施到位,毁林现象不易发生,森林面积变化小,而距离居民点较远(>2 000 m)的区域,由于森林遍布的大部分山区可达性差,森林受人为干扰较小,2000-2020年在距离居民点2 300 m外,森林增加的面积大于减少的面积。同时,森林面积的变化与距道路的距离呈指数衰减趋势,距离道路越近森林变化越剧烈,缺少便利的交通,森林砍伐运输木材或植树造林的难度都在加大。随着森林与道路距离的不断增加,森林景观变化面积也持续减少,1985-2020年70%森林面积的减少量都在距离道路1 000 m范围内。

|

| 图 12 漓江流域森林景观分布变化与居民点和道路的距离关系 Fig. 12 Relationship between forest landscape distribution change and the distance between residential areas and roads in the Lijiang River Basin |

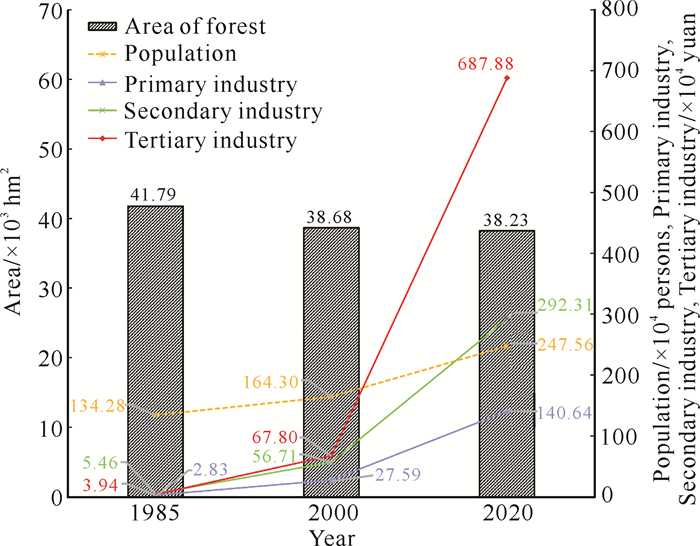

整合流域涉及的各区县的社会经济数据,统计发现流域内分布的行政区面积与其自身行政面积占比如下:桂林市秀峰区、象山区、叠彩区、七星区和雁山区为100%,临桂区为37.5%,阳朔县为94.32%,灵川县为92.2%,兴安县为53.0%,永福县为5.38%,资源县为2.32%,平乐县为2.51%,而灌阳县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县和荔浦市占比在1%以下,面积过小(本研究中面积涵盖在流域0.5%以内的区县)不作统计。统计发现,漓江流域人口数量、产业生产与森林面积均呈负相关(图 13),经济发展带来了城乡用地需求的增加,1985-2020年人口增加也加大了对耕地的需求,毁林开田导致森林景观大规模减少。2000-2020年研究区人口迅速增长,而森林面积缓慢减少,此期间当地政府为保持农业和生态环境建设,实行退耕还林还草政策,且农村年轻人口大量转入城市,使农村剩余劳动人口减少,人为活动对森林的破坏也随之减少。

|

| 图 13 漓江流域森林景观变化与经济发展的关系 Fig. 13 Relationship between the change of forest landscape and economic development in the Lijiang River Basin |

1999年,广西壮族自治区人民政府批准实施《广西壮族自治区自然保护区发展规划(1998-2010年)》,海洋山水源林保护区、架桥岭水源林保护区、广西猫儿山国家级自然保护区、青狮潭风景名胜区的设立使漓江流域森林景观资源得到了生态保育。而林业生产、森林自然灾害和国家耕地保护政策也不同程度地导致了森林面积的减少,且漓江流域履行生态保护职责导致一些重大项目难以落地,制约了经济发展[60]。2000年后,随着桂林市现代工业的发展和居民区的增多,漓江沿岸风貌和水质遭到破坏,人们逐渐意识到漓江亟需保护。2007年《漓江宣言》问世,同时形成了一份《漓江流域可持续发展的环境保护立法建议书》,在社会上迅速引起强烈反响。为顺应广大人民群众要求,2008年广西壮族自治区法制办公室委托广西律师协会起草《漓江生态环境保护条例》专家稿;2009年广西壮族自治区人民政府将制定条例作为立法调研项目;2012年《广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例》开始实施,确立了全方位保护漓江的新机制,根据该条例要求,广西编制了《桂林漓江生态保护和修复提升工程方案(2019-2025年)》,并建立漓江流域上下游横向生态保护补偿试点机制,为保护漓江提供政策保障,漓江流域的桂林漓江国家级风景名胜区(喀斯特世界自然遗产地)、广西猫儿山国家级自然保护区(世界人与自然生物圈保护区)、广西桂林国家森林公园、广西阳朔遇龙河峰林自治区级地质公园、广西海洋山自治区级自然保护区、广西架桥岭自治区级自然保护区和广西青狮潭自治区级自然保护区等自然保护地内的生态补偿和民生补助标准明显高于其他区域。2019年桂林市通过的《桂林市漓江风景名胜区管理条例》强调了漓江风景名胜区自然资源和人文景观的保护。为进一步加强漓江流域生态保护和修复,2022年广西研究编制了《桂林漓江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案》,推进桂林漓江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程建设。政策因素对漓江流域的森林变化具有直接的指导作用,漓江流域保育政策的制定和自然保护区的划分在一定程度上控制了森林的缩减趋势[61]。

3 讨论 3.1 森林覆盖数据产品与数字化监测技术本研究使用的GLC_FCS30数据产品具有精细的分类系统,相对其他数据产品具有森林类型精细分类到二级的优势[12-16],可为多区域或全球应用提供重要支持[62]。通过统计发现1985-2020年漓江流域林地变化整体呈现减少的趋势,与众多学者对漓江流域相近时段的景观面积变化趋势一致[33, 39, 63],且通过数据验证对照发现与GlobaLand30[64]和武汉大学的CLCD数据产品[65]各期森林面积相近。Zhang等[62]通过与FROM_GLC和GlobeLand30两种30 m土地覆盖产品定量比较,表明GLC_FCS30的总体准确率相对最好。本研究与胡金龙等[66]对1986年、2001年和2016年3期遥感影像进行解译的林地面积逐年上升的结果不同,虽然其总体分类精度分别达到了86%以上,但其精度验证方式有待查证。误差或混淆矩阵被广泛认为是评估土地覆盖图准确性的最佳衡量标准[67, 68],测量错分误差的用户准确度(UA)、测量漏分误差的生产者准确度(PA)、总体准确度(OA)和卡帕系数(Kappa coefficient)等多准则综合评估可以更为准确地衡量覆盖产品的性能[69]。对森林资源进行监测是实现森林资源科学管理和合理利用的首要途径,森林植被分类提取是基于遥感技术的森林资源监测体系中的基础和关键环节。但由于受地理环境和时相的影响,且森林植被内部的区分度更为细微,计算机难以适应复杂变化的数据情景,造成地物自动提取的结果会存在歧义和错分。人机交互的方式能够充分有效地将先验知识或经验参数应用到模型中从而获取更加准确的结果,因此针对提高地物提取精度的有效方法和模型的研究,一直是学者们研究的重点[70]。森林覆盖分类数据主要是基于林冠层的覆盖影像进行解译的,高光谱影像具有丰富的光谱与空间信息[71],普通RGB冠层影像难以区分相似树种的冠层信息,而将高光谱图像中的某一个像素包含的所有光谱信息组合起来,可以得到像素点所在林冠位置的近乎连续的光谱反射曲线,并使不同树种林冠呈现不同的颜色[72]。然而,尽管当前已经有一些研究将林冠高光谱影像应用于树种分类[73, 74],但该方法还存在着树种分布不均匀、植物相互遮盖的现象[75]。实际自然界中尤其是低纬度地区树木种类丰富,常绿阔叶林和热带雨林的冠层植物随着取样面积扩大可达上百种,树种复杂分布情况对于高光谱精确区分树种提出了挑战。未来的研究需进一步结合深度学习的方法,使用高分辨率卫星遥感或无人机高光谱影像实现快速精确的树种分类,提高遥感影像解译数据的分类识别、空间赋值、过程反演及格局量化的针对性和高效性,通过先进的影像高光谱分析技术实现森林冠层之下的森林类型划分,使森林景观格局分析的数据基础更为准确详实。

3.2 漓江流域森林景观格局时空变化特征1985-2020年,森林景观一直是漓江流域的优势景观,漓江流域森林景观面积变化总体上呈现先较大程度减少后缓慢减少的趋势,针叶林、常绿阔叶林面积有所缩减,落叶阔叶林和灌木林面积有所增加,森林景观类型的比例趋于均衡。漓江流域植被属于中亚热带典型常绿阔叶林地带[76],植被丰富的山区分布有针阔混交林。具备30 m精度的GLC_FCS30数据可监测长时序全球30 m土地覆盖,弥补了百米级空间分辨率数据无法准确刻画林区类型的不足[62],而覆盖研究区的栅格数据没有出现针阔混交林,一方面我国北方高纬度山区有相对更广阔的混交林空间分布[77];另一方面出现混交现象的林区在植物群落研究中可能被定义为混交林,而遥感反演的森林分类研究多基于林冠层遥感影像像素值信息[78],同样存在混交现象的林区,针叶树种与阔叶树种的混交密集程度对影像像素值信息的影响是不同的,因此对混交层次相对疏朗的林区可区分为阔叶林与针叶林。同时,漓江上游和下游的高山地带分布有成片种植的毛竹人工林,GLC_FCS30的LCCS地表覆盖系统将株高大于5 m的竹林归为乔木,小于5 m的竹类归属于灌木[79, 80],竹林属常绿植物群落类型,在气候区划下典型特殊植被型中的竹林归属亚热带常绿阔叶林[81]。果园的经济林和苗木等同样以株高相对于5 m高低及是否落叶划分为灌木、常绿阔叶林和落叶阔叶林等。基于GLC_FCS30数据对基本森林景观类型进行的重分类处理,满足森林景观格局时空变化研究需求。

受漓江流域的建设用地和果树种植等侵占林地的影响,1985-2020年常绿阔叶林减少的面积远比所有森林类型增加的面积大,直接造成此期间森林总面积的减少。森林景观的分布集中在低海拔(300-400 m)、中坡度(10°-30°)地区,中高海拔地区针叶林在森林景观中的面积占比变大,与针叶林的生长习性相关。森林景观的分布受坡度影响不大,西北坡向针叶林较多,东南坡向阔叶林居多,这与植物对光热的需求相关,各时期森林海拔、坡度和坡向方位的占比差别较小。漓江流域中下游喀斯特地区的石山海拔多在200-400 m,是灌木林覆盖的主要区域,形成漓江流域喀斯特地区特有的石山灌木景观,漓江流域上游的非喀斯特地区以高山乔木森林景观为主,是常绿阔叶林和落叶阔叶林分布的主要区域。1985-2000年森林面积的减少集中在人为活动频繁、交通较为发达的区域,森林面积增加集中在森林曾遭受破坏以及重视绿化的区域。综合针叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶林和灌木林四种森林景观类型斑块指数的平均值,发现PD、LSI呈现先增大后减少的趋势,可见森林景观的破碎化和异质性水平先增大后轻微减少;LPI由7.356减小到2.175再增加到2.546,与AI一样均呈现先减少后增大的趋势,这两个指标反映了景观的聚集程度,聚集程度大意味着景观破碎度变小;COHESION逐期增大,可见森林景观之间的连通性呈现加强的趋势。在整体的森林景观异质性水平上,CONTAG逐期减小,表明森林景观与其他景观类型的连通性在降低,而IJI、SHDI和SHEI都在增大,可见漓江流域森林景观与其他景观的时空分布特征趋于匀质化,不同景观类型相互交叉的趋势,在1985-2000年表现剧烈,在2000-2020年趋于平缓。漓江流域的森林景观格局在1985-2000年趋于破碎化,在2000-2020年趋于完整和连通,与闭璐等[30]、林增学[33]、张军民等[39]和向悟生等[82]对漓江流域景观格局及土地利用类型相关的研究结论相吻合,旅游开发和土地利用强度的提升使森林生态系统的敏感性和脆弱性增强。本研究发现漓江流域森林景观SHDI和SHEI在增长,与胡金龙等[66]研究发现1986-2016年漓江流域研究发现景观类型的均匀性、异质性降低的结果不同,其研究发现PDED、FRAC_AM指数先增大后减少的本身也有反映景观破碎化的先增后减的趋势,且本研究使用ArcSWAT基于ASTER GDEM数据产生的流域边界与其不同,与张军民等[83]和Zhu等[40]生成的流域边界一致,各景观要素的面积不同,造成景观格局的变化特征也不尽相同。在地貌的景观格局时空变化特征上,喀斯特地区的森林转出与转入面积或比例均比非喀斯特地区小。漓江流域具有我国南方典型岩溶发育特征,其石山岩石裸露率高,喀斯特地区在基岩裸露、土层浅薄的喀斯特生境上发育的森林常形成常绿落叶阔叶混交林,且石山地区多生长灌木,与相同气候条件下常态地貌上的地带性植被明显不同;非喀斯特地区阔叶林和针叶林生长茂盛、分布广泛,常绿阔叶林是漓江流域森林组成最复杂、林分结构最完整的一种森林植被[84],且土地更适合人类活动,非喀斯特地区的森林景观与农田、建设用地等变化相对更为频繁、规模更大。

3.3 漓江流域森林景观时空变化驱动因素地形因子(海拔、坡度、坡向和地貌)作为自然环境驱动因素,不同程度地影响着漓江流域森林景观的时空分布变化,随着森林分布地带与居民点、道路距离的增加,森林景观面积的变化分别呈现先增大后减小和逐步递减两种趋势。从社会经济指标与森林景观面积的彼此消长关系可见,人口增长和经济建设是漓江流域森林景观分布面积减少的主要原因。1985-2000年漓江流域景观破碎化程度不断增大,此期间林果种植产业处于起步阶段,部分农田与森林呈现镶嵌分布,受旅游业、工业、林业生产、森林自然灾害和国家耕地保护政策的影响,毁林、毁草及开垦园地的活动使漓江流域森林面积减少较为明显[85],此期间人口增长加速,人类与土地矛盾进一步激化[86]。改革开放后漓江流域内城镇、耕地和工业用地的扩张以及旅游景区开发等因素加速了森林转变为旱地和不透水表面[87],且早期的人为砍伐对漓江上游地区原始森林造成了不同程度的破坏。20世纪80年代以来漓江枯水期变长,与漓江上游森林覆盖面积减少、蓄水能力下降密切相关[88]。由于当地居民过于追求短期效益而大量砍伐树木,导致水土流失严重、森林水量调节和蓄水能力急剧下降,早期漓江上游水源林区植被遭受不同程度侵蚀。受经济因素影响,特别是生态阔叶林补偿标准过低,致使漓江上游水源林区毛竹林和经济林面积不断增加。各景区公路建设破坏山体植被带来了水土流失和滑坡,漓江边岸建筑用地侵占、环境污染破坏了森林景观格局,兴坪码头大体量建筑、冠岩景区的滑道、遇龙河附近的寺庙等人工斑块或廊道的引入,破坏森林景观的协调性,漓江流域面临天然植被减少的风险[89]。1998年随着国务院全面封山禁伐令的出台,木材生产厂家关闭,森林杂木禁伐,漓江上游森林缩减的步伐得到有效控制[90]。2000-2020年漓江流域森林景观破碎化程度增大的趋势有所减缓,受交通可达性增强、产业布局不断集聚发展以及城乡一体化等因素影响,漓江流域建设用地趋于集中连片,2000年后我国城镇化发展进入结构调整的新时期[91],保护生态环境实现高质量发展受到社会各界广泛重视。兴安漓江源区在整个漓江源区占有重要的位置,2001年率先实施国家级生态公益林补偿工程,本研究发现2000-2020年兴安县相对桂林其他地区森林面积有了较大幅度的增加,猫儿山国家级自然保护区森林、漓江源区生态林等森林资源均位居漓江源区各县之首[90]。2002年起实施的封山育林、退耕还林等植被恢复工程以及绿化彩化等措施的影响,使漓江流域森林景观面积的缩减及破碎化的程度得到有效缓解[82]。退耕还林和石漠化治理等措施使林地面积得到一定补充,减缓林地的流出趋势。2005年开展的大规模石漠化治理以及水果规模化种植等多因素推动漓江流域部分地区林地占比增大。此期间森林恢复的方式以人工林为主,而森林景观的破碎化和异质性水平仍有缓慢上升的趋势。理论上大体量的森林恢复工程能带来生态效益,但从笔者的野外观察及文献资料提炼的信息来看,退耕还林恢复的人工林树种构成比较简单,全球的相关研究已证明,简单人工林可以支撑的生物多样性是有限的[92],而恢复天然林是提升森林景观质量和优化森林景观格局的重要方式。2012年颁布《广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例》后,桂林市通过水土流失和石漠化综合治理等措施,漓江流域森林覆盖率和水土流失治理度有所提高。2019年以来的漓江流域上下游横向生态保护补偿机制在流域生态保护治理、生态环境能力建设、生态环境修复等方面发挥重要作用。然而,森林火灾、虫害等自然灾害依然不同程度地影响着森林的变化,如2022年10月,由于桂林市降雨稀少及部分村民缺少林区防火意识,引发了灵川、全州等地的森林大火,造成大面积山林毁坏。森林景观的空间变化与气候密切相关,今后研究应进一步结合气象数据,使驱动因素分析更适于当地特有的环境条件,使分析结果更具时效性[93]。

3.4 森林景观保育与可持续利用策略森林景观格局的削减和破碎化变化会造成水土流失、生物多样性下降及人与自然之间的矛盾日益突出等一系列生态问题[94]。基于森林景观退化和破坏的问题,针对漓江流域的森林景观格局变化特征和现状,提出生态与经济效益协同发展的森林景观保育与可持续利用策略,以期提高森林景观的多样性与异质性,做到森林景观改造与保护的有效结合。

3.4.1 健全生态公益林生态补偿机制依据《风景名胜区条例》《广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例》和《桂林市漓江风景名胜区管理条例》等法律法规,对漓江流域内的生态公益林产权所有者和管护者、漓江干流沿岸居民等实现生态补偿和民生补助全覆盖。进一步向禁止开发区域、重点生态功能区、江河源头区、重要河流敏感河段等重要区域倾斜,实现差异化补偿[32],健全漓江生态公益林补偿机制,保护漓江生态公益林、水源涵养林,确保植被的蓄水功能。

3.4.2 森林景观资源的适度开发与生态保护划定生态农林发展区,较陡坡度的区域应实施退耕还林,限制自然保护区核心区内的人类活动,非核心区和其他保育区可适当开展生态旅游等活动,对石漠化和山体受损严重的区域,根据石漠化的轻重程度和分布广度,可按照“干扰方式+植被+土壤+地貌”的方式,对人为加速石漠化过程中的石漠化土地进行类型划分,适地适树改善植被条件[95],提高漓江流域森林景观格局的适宜性与异质性。以水土保持为主要目标的森林恢复项目应恢复有益于生物多样性的天然林。按照不同景观区森林景观的类型和特点、森林覆盖率、土地利用指数、水土流失控制程度等,结合风景美学价值,考虑经济效益、美学价值与生物种类的保护进行森林景观规划设计[96]。漓江流域中山天然林景观区主要是保护性开发,发展科考旅游、生态观光;低山丘陵森林景观区可开展休闲度假、疗养康乐项目;风景河沿岸和谷地平原可利用风景林发展花草观光、林果体验和运动休闲等项目;城市森林景观可构成半自然的园林环境,发挥游憩价值。在森林经营上从林分尺度转变为景观水平,将居民区、农田、道路和森林作为一个整体进行经营[97]。

3.4.3 山水林田湖草一体化修复通过实施桂林漓江流域山水林田湖草一体化保护和修复工程,对森林与农田、湿地和河流等生态系统协同保护和修复。针对过度种植的柑橘用地改种混交林,开展遇龙河地质公园生态系统保护修复工程,增加人工辅助植被恢复建设面积,提升区域内森林生态系统功能稳定性。漓江城市段洲岛自然生态景区对过度裸露的沙土地带进行生态修复,恢复洲岛植物的多样性及自然生态功能,以优化森林景观的方式为漓江风景名胜区漓江岸线生态保护修复工程贡献策略。地形起伏较大而陡坡裸土的地带,应优先复垦为林地,在森林斑块或廊道之间,增加人工林为主的片林保持森林景观的连续性,将零散林地连接成片,降低森林景观破碎度[98]。

4 结论本研究以综合用地统计和空间分析的方法,应用景观指数与时空演替模型展现漓江流域不同空间因子及人为活动影响下的森林景观时空分布与变化特征,揭示漓江流域森林景观的时空分异规律与森林景观格局变化的驱动机制。1985-2020年,漓江流域森林景观破碎化和复杂化程度增加,各森林景观类型的分布趋于匀质化,森林景观类型分布广泛且保持较为合理的结构,森林为漓江流域的优势景观类型,主导着景观整体的结构、功能和生态过程。在自然和人文影响因子的双重作用下,漓江流域森林景观受相似的发生环境和分异的空间因素影响而具有时空变化的特征,森林生态与经济社会价值之间存在着此消彼长的权衡关系,城镇扩张、耕地拓展及旅游活动等人为活动是引起漓江流域森林景观格局时空变化的主要影响因素。森林景观资源直接或间接地作用于漓江流域的自然景观资源,在各个景观区可发展具有流域特色和喀斯特特色的森林生态旅游模式,实现森林景观资源的可持续利用。漓江流域旅游业是主导产业,流域生态保护处于突出地位,同时生态保护也应提高到景观层次,以维持、延续漓江流域自然景观资源禀赋的优越性。通过对漓江流域森林景观可持续利用的探讨,以期对流域景观资源的开发、利用和保护提供有益的研究视角,并进一步完善漓江流域景观分区和开发、森林景观保护和恢复的科学管理途径。

| [1] |

杨元合, 石岳, 孙文娟, 等. 中国及全球陆地生态系统碳源汇特征及其对碳中和的贡献[J]. 中国科学: 生命科学, 2022, 52(4): 534-574. |

| [2] |

BICUDO T, ANCIÃES M, ARREGUI L, et al. Effects of forest fragmentation on feather corticosterone levels in an Amazonian avian community[J]. Ardeola, 2020, 67(2): 229-245. DOI:10.13157/arla.67.2.2020.ra1 |

| [3] |

刘燕平, 王根绪, 胡兆永, 等. 西南山区典型森林枯落物储量及持水能力[J]. 应用生态学报, 2022, 33(8): 2113-2120. |

| [4] |

项文化, 黄志宏, 闫文德, 等. 森林生态系统碳氮循环功能耦合研究综述[J]. 生态学报, 2006, 26(7): 2365-2372. |

| [5] |

NESHA M K, HEROLD M, DE SY V, et al. An assessment of data sources, data quality and changes in national forest monitoring capacities in the Global Forest Resources Assessment 2005-2020[J]. Environmental Research Letters, 2021, 16: 054029. DOI:10.1088/1748-9326/abd81b |

| [6] |

LÖF M, MADSEN P, METSLAID M, et al. Restoring forests: regeneration and ecosystem function for the future[J]. New Forests, 2019, 50: 139-151. DOI:10.1007/s11056-019-09713-0 |

| [7] |

DE JONG W, LIU J L, LONG H X. The forest restoration frontier[J]. Ambio, 2021, 50: 2224-2237. DOI:10.1007/s13280-021-01614-x |

| [8] |

RIMAL B, KESHTKAR H, STORK N, et al. Forest cover and sustainable development in the lumbini province, nepal: past, present and future[J]. Remote Sensing, 2021, 13: 4093. DOI:10.3390/rs13204093 |

| [9] |

刘珉, 胡鞍钢. 中国创造森林绿色奇迹(1949-2060年)[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 43(3): 2, 69-80. |

| [10] |

颜伟, 周雯, 易利龙, 等. 森林类型遥感分类及变化监测研究进展[J]. 遥感技术与应用, 2019, 34(3): 445-454. |

| [11] |

任冲. 中高分辨率遥感影像森林类型精细分类与森林资源变化监测技术研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2016.

|

| [12] |

GONG P, WANG J, YU L, et al. Finer resolution observation and monitoring of global land cover: first mapping results with Landsat TM and ETM+data[J]. International Journal of Remote Sensing, 2013, 34(7): 2607-2654. DOI:10.1080/01431161.2012.748992 |

| [13] |

CHEN J, CHEN J, LIAO A, et al. Global land cover mapping at 30 m resolution: A POK-based operational approach[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015, 103: 7-27. DOI:10.1016/j.isprsjprs.2014.09.002 |

| [14] |

HANSEN M C, POTAPOV P V, MOORE R, et al. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change[J]. Science, 2013, 342: 850-853. DOI:10.1126/science.1244693 |

| [15] |

SHIMADA M, ITOH T, MOTOOKA T, et al. New global forest/non-forest maps from ALOS PALSAR data (2007-2010)[J]. Remote Sensing of Environment, 2014, 155: 13-31. DOI:10.1016/j.rse.2014.04.014 |

| [16] |

GONG P, LIU H, ZHANG M, et al. Stable classification with limited sample: transferring a 30-m resolution sample set collected in 2015 to mapping 10-m resolution global land cover in 2017[J]. Science Bulletin, 2019, 64: 370-373. DOI:10.1016/j.scib.2019.03.002 |

| [17] |

LANG N, SCHINDLER K, WEGNER J D. Countrywide high-resolution vegetation height mapping with Sentinel-2[J]. Remote Sensing of Environment, 2019, 233: 111347. DOI:10.1016/j.rse.2019.111347 |

| [18] |

许晓聪, 李冰洁, 刘小平, 等. 全球2000年-2015年30 m分辨率逐年土地覆盖制图[J]. 遥感学报, 2021, 25(9): 1896-1916. |

| [19] |

ZHANG X, LIU L Y, ZHAO T T, et al. GISD30:global 30-m impervious surface dynamic dataset from 1985 to 2020 using time-series Landsat imagery on the Google Earth Engine platform[J]. Earth System Science Data, 2022, 1831-1856. |

| [20] |

PALMERO-INIESTA M, ESPELTA J M, GORDILLO J, et al. Changes in forest landscape patterns resulting from recent afforestation in Europe (1990-2012): defragmentation of pre-existing forest versus new patch proliferation[J]. Annals of Forest Science, 2020, 77: 43. DOI:10.1007/s13595-020-00946-0 |

| [21] |

SARAVIA L A, DOYLE S R, BOND-LAMBERTY B. Power laws and critical fragmentation in global forests[J]. Scientific Reports, 2018, 8: 17766. DOI:10.1038/s41598-018-36120-w |

| [22] |

TURNER M G, PEARSON S M, BOLSTAD P, et al. Effects of land-cover change on spatial pattern of forest communities in the Southern Appalachian Mountains (USA)[J]. Landscape Ecology, 2003, 18: 449-464. DOI:10.1023/A:1026033116193 |

| [23] |

FORMAN R T T. The pine barrens of New Jersey: an ecological mosaic[M]. New York: Academic Press, 1979.

|

| [24] |

DICKINSON Y, ZENNER E K, MILLER D. Examining the effect of diverse management strategies on landscape scale patterns of forest structure in Pennsylvania using novel remote sensing techniques[J]. Canadian Journal of Forest Research, 2014, 44: 301-312. DOI:10.1139/cjfr-2013-0315 |

| [25] |

郭晋平, 张云香. 关帝山林区景观要素空间关联度与景观格局分析[J]. 林业科学, 1999, 35(5): 28-33. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.1999.05.006 |

| [26] |

吴兆艳. 天目山自然保护区森林景观可视化及其格局分析[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2012.

|

| [27] |

高彬嫔, 李琛, 吴映梅, 等. 川滇生态屏障区景观生态风险评价及影响因素[J]. 应用生态学报, 2021, 32(5): 1603-1613. |

| [28] |

蔡德所, 马祖陆. 漓江流域的主要生态环境问题研究[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2008, 26(1): 110-112. |

| [29] |

梁士楚, 苑晓霞, 卢晓明, 等. 漓江水陆交错带土壤理化性质及其分布特征[J]. 生态学报, 2019, 39(8): 2752-2761. |

| [30] |

闭璐, 付波霖, 周静, 等. 2005-2015年漓江流域景观格局动态变化定量研究[J]. 国土与自然资源研究, 2019(2): 28-34. |

| [31] |

何毅, 唐湘玲, 代俊峰. 漓江流域生态系统服务价值最大化的土地利用结构优化[J]. 生态学报, 2021, 41(13): 5214-5222. |

| [32] |

张雅君. 漓江流域生态补偿机制建立和完善研究[J]. 环境与发展, 2020, 32(5): 212-213. |

| [33] |

林增学. 1985-2014年漓江流域景观格局动态变化研究[J]. 中国岩溶, 2019, 38(3): 466-471. |

| [34] |

XU D Q, WANG Y H, ZHANG R J, et al. Distribution, speciation, environmental risk, and source identification of heavy metals in surface sediments from the karst aquatic environment of the Lijiang River, Southwest China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23: 9122-9133. DOI:10.1007/s11356-016-6147-x |

| [35] |

韦羡侠, 林庆超, 莫仁斌. 高质量发展理念下的流域生态保护修复思路: 以广西漓江流域的相关实践为例[J]. 中国土地, 2020, 41(8): 29-31. |

| [36] |

张合平. 漓江流域森林景观资源保护及可持续利用的探讨[J]. 广西林业科学, 2002, 31(1): 1-4. |

| [37] |

毕俊亮. 1992-2012年长江流域森林景观格局变化及驱动因素分析[D]. 武汉: 华中农业大学, 2014.

|

| [38] |

何文, 卢远, 余玲. 基于ArcSWAT的漓江流域河网水系自动提取对比研究[J]. 地理空间信息, 2015, 13(6): 15-16, 148-149, 153. |

| [39] |

张军民, 荣城, 董国松. 2000-2020年漓江流域景观生态脆弱性时空分异[J]. 水土保持研究, 2022, 29(5): 283-292. |

| [40] |

ZHU D T, CHENG X J, LI W H, et al. Temporal and spatial variation characteristics of water quality in the middle and lower reaches of the Lijiang River, China and their responses to environmental factors[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19: 8089. DOI:10.3390/ijerph19138089 |

| [41] |

张晓楠, 宋宏利. 基于LCCS的大尺度土地覆被遥感产品类别相对一致性研究[J]. 水土保持研究, 2014, 21(5): 306-310, 315, 341. |

| [42] |

CORD A, CONRAD C, SCHMIDT M, et al. Standardized FAO-LCCS land cover mapping in heterogeneous tree savannas of West Africa[J]. Journal of Arid Environments, 2010, 74: 1083-1091. DOI:10.1016/j.jaridenv.2010.03.012 |

| [43] |

赵佩, 陈琼, 刘林山, 等. 柯西河流域森林覆盖度的空间分布及变化分析[J]. 生态科学, 2020, 39(4): 89-98. |

| [44] |

李晓岚, 程昌秀, 陈驰. 土地利用动态度的跨行政区空间融合方法: 以北京市房山区土地利用为例[J]. 地理与地理信息科学, 2014, 30(4): 56-58, 72, 127. |

| [45] |

刘序, 陈美球, 陈文波, 等. 鄱阳湖地区1985-2000年土地利用格局变化及其社会经济驱动力研究Ⅰ.土地利用格局空间变化分析[J]. 安徽农业大学学报, 2006, 33(1): 117-122. |

| [46] |

郑忠明, 李华, 周志翔, 等. 城市化背景下近30年武汉市湿地的景观变化[J]. 生态学杂志, 2009, 28(8): 1619-1623. |

| [47] |

陈利顶, 刘洋, 吕一河, 等. 景观生态学中的格局分析: 现状、困境与未来[J]. 生态学报, 2008, 28(11): 5521-5531. |

| [48] |

KUPFER J A. Landscape ecology and biogeography: rethinking landscape metrics in a post-FRAGSTATS landscape[J]. Progress in Physical Geography, 2012, 36(3): 400-420. |

| [49] |

粟维斌. 漓江风景区森林景观格局分析[D]. 北京: 北京林业大学, 2008.

|

| [50] |

傅伯杰. 景观生态学原理及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2001.

|

| [51] |

吴健生, 罗可雨, 赵宇豪. 深圳市近20年城市景观格局演变及其驱动因素[J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1725-1738. |

| [52] |

PEEK J M, KOROL J J, GAY D, et al. Overstory-understory biomass changes over a 35-year period in southcentral Oregon[J]. Forest Ecology and Management, 2001, 150: 267-277. |

| [53] |

张诗羽, 张毅, 王昌全, 等. 岷江上游流域植被覆盖度及其与地形因子的相关性[J]. 水土保持通报, 2018, 38(1): 2, 69-75. |

| [54] |

吴胜义, 张方圆, 王飞, 等. 基于DEM数据分析川西云杉林与高山柏林空间分布特征: 以石渠县为例[J]. 西北林学院学报, 2022, 37(3): 133-138. |

| [55] |

唐利, 邵景安, 郭跃, 等. 社区水平森林景观格局动态特征与驱动因素[J]. 生态学报, 2017, 37(6): 2101-2117. |

| [56] |

张新平. 延安城市森林景观格局动态及驱动力研究[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2018.

|

| [57] |

宁静, 张树文, 李颖, 等. 黑龙江省近50年来沼泽湿地退缩特征及其原因分析[J]. 自然资源学报, 2008, 23(1): 79-86. |

| [58] |

韦跃龙, 李成展, 陈伟海, 等. 广西岩溶景观特征及其形成演化分析[J]. 广西科学, 2018, 25(5): 465-504. |

| [59] |

王星. 喀斯特峰丛洼地不同生态恢复模式对土壤持水性和抗蚀性的影响[D]. 桂林: 桂林理工大学, 2020.

|

| [60] |

刘胜峰, 闫文德. 漓江流域土地生态安全时空分异及其影响因素[J]. 中南林业科技大学学报, 2021, 41(11): 136-151. |

| [61] |

李丽, 刘晓东, 梅再美. 喀斯特石漠化地区土地利用/覆被变化及驱动力因素研究: 以贵州省安龙县2000-2010年为例[J]. 贵州科学, 2015, 33(2): 75-81. |

| [62] |

ZHANG X, LIU L Y, CHEN X D, et al. GLC_FCS30:global land-cover product with fine classification system at 30 m using time-series Landsat imagery[J]. Earth System Science Data, 2021, 13(6): 2753-2776. |

| [63] |

向悟生, 李先琨, 丁涛, 等. 漓江流域上游植被景观格局演变特征分析[J]. 广西科学, 2009, 16(4): 455-459. |

| [64] |

GAO Y, LIU L Y, ZHANG X, et al. Consistency analysis and accuracy assessment of three global 30-m land-cover products over the European Union using the LUCAS dataset[J]. Remote Sensing, 2020, 12: 3479. |

| [65] |

YANG J, HUANG X. 30 m annual land cover and its dynamics in China from 1990 to 2019[J]. Earth System Science Data, 2021, 13(8): 3907-3925. |

| [66] |

胡金龙, 郑文俊, 王影雪. 漓江流域景观格局演变对生态系统服务价值的影响[J]. 风景园林, 2020, 27(10): 64-70. |

| [67] |

OLOFSSON P, FOODY G M, HEROLD M, et al. Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change[J]. Remote Sensing of Environment, 2014, 148: 42-57. |

| [68] |

GOMEZ C, WHITE J C, WULDER M A. Optical remotely sensed time series data for land cover classification: a review[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2016, 116: 55-72. |

| [69] |

YANG Y K, XIAO P F, FENG X Z, et al. Accuracy assessment of seven global land cover datasets over China[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2017, 125: 156-173. |

| [70] |

ALPHAN H, YILMAZ K T. Monitoring environmental changes in the mediterranean coastal landscape: the case of Cukurova, Turkey[J]. Environmental Management, 2005, 35(5): 607-619. |

| [71] |

徐岩, 张聪伶, 降瑞娇, 等. 无人机高光谱影像与冠层树种多样性监测[J]. 生物多样性, 2021, 29(5): 647-660. |

| [72] |

ADAM E, MUTANGA O, RUGEGE D. Multispectral and hyperspectral remote sensing for identification and mapping of wetland vegetation: a review[J]. Wetlands Ecology and Management, 2010, 18(3): 281-296. |

| [73] |

FERREIRA M P, ZORTEA M, ZANOTTA D C, et al. Mapping tree species in tropical seasonal semi-deciduous forests with hyperspectral and multispectral data[J]. Remote Sensing of Environment, 2016, 179: 66-78. |

| [74] |

DALPONTE M, BRUZZONE L, GIANELLE D. Tree species classification in the Southern Alps based on the fusion of very high geometrical resolution multispectral/hyperspectral images and LiDAR data[J]. Remote Sensing of Environment, 2012, 123: 258-270. |

| [75] |

SÁNCHEZ-AZOFEIFA G A, CASTRO K, WRIGHT S J, et al. Differences in leaf traits, leaf internal structure, and spectral reflectance between two communities of lianas and trees: implications for remote sensing in tropical environments[J]. Remote Sensing of Environment, 2009, 113: 2076-2088. |

| [76] |

叶文培, 李先琨, 吕仕洪, 等. 漓江流域红壤区生态恢复过程中植被结构动态和生物量变化[J]. 生态与农村环境学报, 2006, 22(1): 5-10. |

| [77] |

朱政德. 中国森林的地理分布[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2004, 28(1): 1-8. |

| [78] |

田静, 邢艳秋, 姚松涛, 等. 基于元胞自动机和BP神经网络算法的Landsat-TM遥感影像森林类型分类比较[J]. 林业科学, 2017, 53(2): 26-34. |

| [79] |

KOSMIDOU V, PETROU Z, BUNCE R G H, et al. Harmonization of the land cover classification system (LCCS) with the general habitat categories (GHC) classification system[J]. Ecological Indicators, 2014, 36: 290-300. |

| [80] |

DI GREGORIO A, JANSEN L J M. Land cover classification system: classification concepts and user manual: LCCS[M]. Rome: Food & Agriculture Organization, 1998.

|

| [81] |

李南岍, 陈建伟. 对中国森林区划的新探讨[J]. 林业资源管理, 2011(4): 1-5. |

| [82] |

向悟生, 李先琨, 丁涛, 等. 土地利用变化对漓江流域生态服务价值影响[J]. 水土保持研究, 2009, 16(6): 46-50, 55. |

| [83] |

张军民, 李昱桥, 荣城. 漓江流域2000-2020年土地利用和覆被变化时空分异特征[J]. 水土保持通报, 2022, 42(2): 250-258. |

| [84] |

马姜明, 黄婧, 杨栋林, 等. 桂林喀斯特石山50种常见植物叶片光合色素含量及耐荫性定量评价[J]. 林业科学, 2015, 51(10): 67-74. |

| [85] |

刘胜峰, 闫文德. 漓江流域土地生态安全时空分异及其影响因素[J]. 中南林业科技大学学报, 2021, 41(11): 136-151. |

| [86] |

刘纪远, 匡文慧, 张增祥, 等. 20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局[J]. 地理学报, 2014, 69(1): 3-14. |

| [87] |

胡金龙, 罗楠, 周志翔. 漓江流域1973-2013年景观格局动态变化研究[J]. 西北林学院学报, 2017, 32(4): 217-223. |

| [88] |

王修信, 朱启疆, 梁宗经. 漓江上游植被覆盖度时空变化对地表热场影响[J]. 长江流域资源与环境, 2011, 20(12): 1502-1507. |

| [89] |

桂林市政府发展研究中心课题组. 科学保护漓江对策研究[J]. 广西经济, 2009, 40(12): 46-48. |

| [90] |

文斌. 关于切实做好漓江保护工作的几点思考[J]. 社会科学家, 2007(S2): 58-59, 61. |

| [91] |

仇保兴, 叶蒙宇, 宁坤. 关注我国城镇化下半场的十二个拐点[J]. 城市发展研究, 2021, 28(9): 1-7. |

| [92] |

BEATTY C R, COX N A, KUZEE M E. Biodiversity guidelines for forest landscape restoration opportunities assessments[M]. Gland, Switzerland: IUCN, 2018.

|

| [93] |

AVON C, BERGES L, DUPOUEY J L. Landscape effects on plants in forests: large-scale context determines local plant response[J]. Landscape and Urban Planning, 2015, 144: 65-73. |

| [94] |

TRISURAT Y, SHIRAKAWA H, JOHNSTON J M. Land-use/land-cover change from socio-economic drivers and their impact on biodiversity in Nan Province, Thailand[J]. Sustainability, 2019, 11: 649. |

| [95] |

向芸芸, 蒙吉军. 漓江流域旅游开发对景观格局干扰的时空分异[J]. 山地学报, 2014, 32(1): 11-20. |

| [96] |

李晓文, 胡远满, 肖笃宁. 景观生态学与生物多样性保护[J]. 生态学报, 1999, 19(3): 111-119. |

| [97] |

张冉, 王义民, 畅建霞, 等. 基于水资源分区的黄河流域土地利用变化对人类活动的响应[J]. 自然资源学报, 2019, 34(2): 274-287. |

| [98] |

于恩逸, 齐麟, 代力民, 等. "山水林田湖草生命共同体"要素关联性分析: 以长白山地区为例[J]. 生态学报, 2019, 39(23): 8837-8845. |